르네 마그리트는 누구인가?

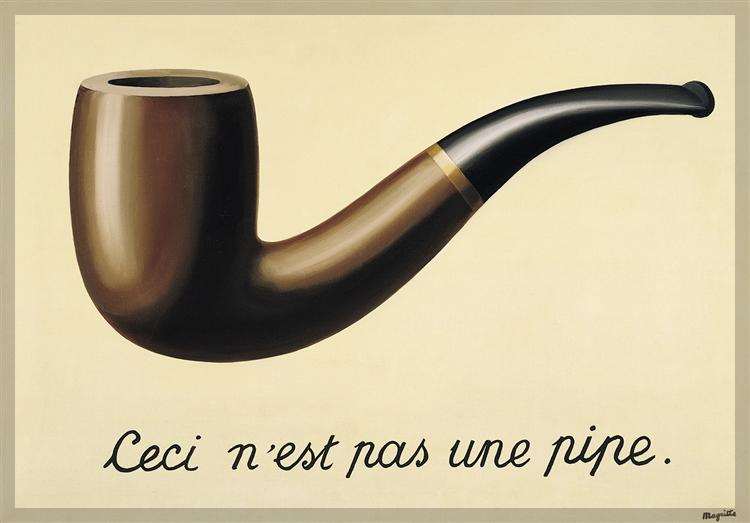

르네 프랑수아 기슬랭 마그리트(René François Ghislain Magritte)는 제가 초현실주의 작가로 유일하게 우호적인 감정을 가진 작품을 많이 만들어낸 벨기에의 유명 화가입니다. 대표작으로 "이것은 파이프가 아니다"라는 카피와 함께 제시된 <이미지의 배반>이 있으며, 그 외에 <골콩드>, <중산모를 쓴 남자>, <이것은 사과가 아니다> 등이 널리 알려져 있습니다.

구상(화)의 교묘한 재구성 및 배치가 초현실주의라는 거부감을 중화시켜 저로 하여금 시선을 돌리게 만든 화가였으며, 초기 초현실주의 화풍이 태동할 무렵에 이미 초현실주의 미술의 한 봉우리를 구축하였던 인물입니다. 그러므로 어떤 측면에서 보면 그의 작품은 애교 섞인 초현실주의 혹은 유머러스한 초현실주의 미술로 볼 수 있는데(사견임), 이런 면에서 극단적이거나 노골적인 성적 정체성 혹은 트러블이 바탕에 깔려있는 살바도르 달리의 초현실주의 작품(사견임)에 거부감을 느끼는 사람도 우호적인 접근이 가능하다고 생각됩니다. 종종 비정상적인 상황에서 평범한 대상을 묘사하는 그의 이미지는 팝, 미니멀리즘 및 개념 예술에 영향을 끼친 것으로 평가되고 있습니다.

René Magritte는 1898년 벨기에 Hainaut 지방의 Lessines(르시네)에서 태어났습니다. 재단사이자 직물 상인인 Léopold Magritte(父)와 결혼 전 양봉업자였던 Régina(母)의 장남이었습니다. 마그리트의 초기 생애에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 그는 1910년에 그림을 배우기 시작했고, 1912년 3월 12일에 그의 어머니 아들린은 Sambre 강에서 스스로 목숨을 끊었습니다. 이것은 그녀의 첫 자살시도가 아니었습니다. 그녀는 수년에 걸쳐 많은 돈을 벌었지만 정신병력이 있었던 탓(?)인지 남편 레오폴드가 그녀를 침실에 가두게 되었습니다. 그러던 어느 날 그녀는 탈출했고, 며칠 동안 실종된 상태였다가 약 1마일 떨어진 인근 강변에서 시신으로 발견되었습니다.

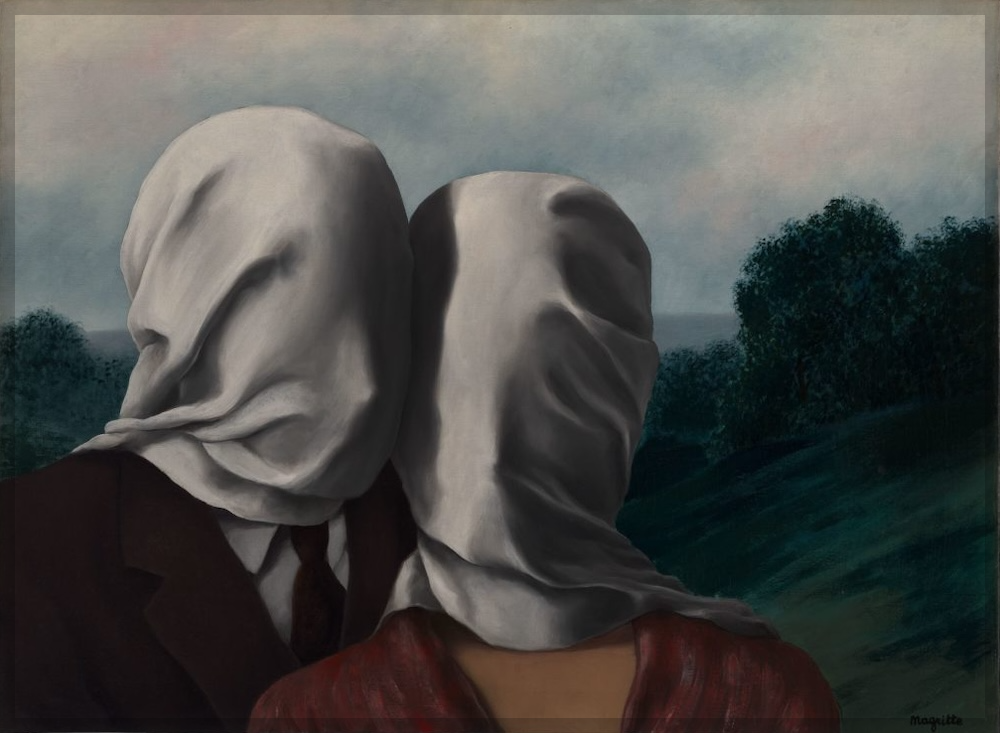

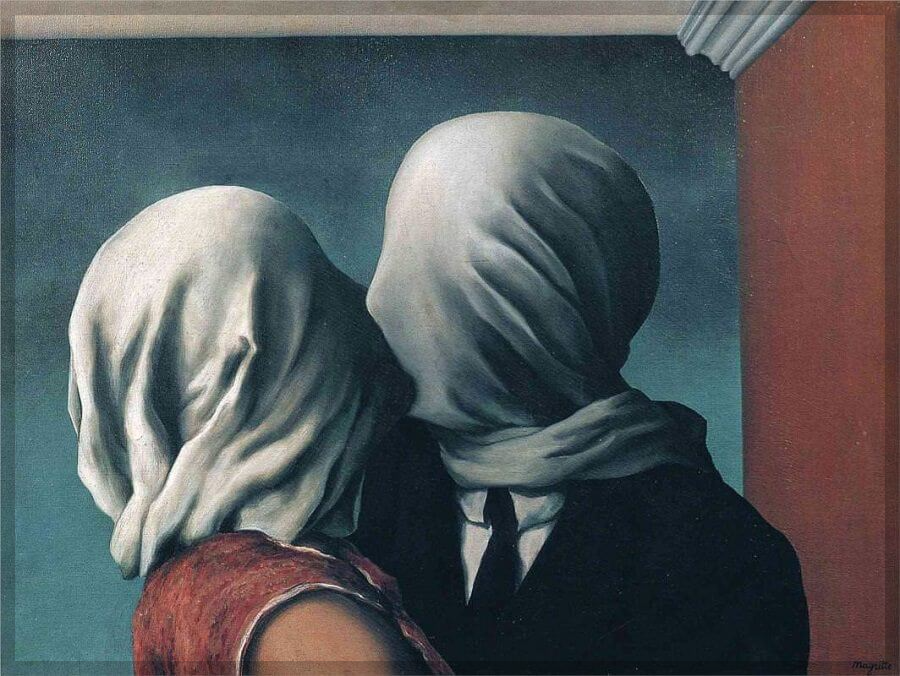

전해지는 이야기에 따르면 13세의 마그리트는 물에서 어머니의 시신을 꺼냈을 때 드레스가 얼굴을 덮고 있었던 모습을 목격하였다고 합니다. 아마도 이 경험이 'Les Amants'를 포함하여 '천으로 얼굴을 가리는 사람들'(1927~1928년)의 작품 창작의 단초를 마련했던 것으로 추정됩니다.(본인은 그런 견해에 대해 부정하였다고 하는군요.)

그는 데 키리코의 <사랑의 노래(1914)>의 복사본 그림을 보고 감명을 받아 화가로 진로를 결정하였으며, 1915년경부터 제작하기 시작한 초기 작품들은 인상주의 양식을 표방하였습니다. 르네 마그리트는 군복무후인 1922년 어릴 때부터 알고 지내던 Georgette Berger(조르제트 베르거)와 결혼합니다.

1926년, 마그리트는 그의 첫 번째 초현실주의 작품인 <The Lost Jockey(Le jockey perdu)>를 제작하고 1927년에는 브뤼셀에서 첫 번째 전시회를 열었습니다. 하지만 비평가들이 전시회에 대해 욕설을 퍼붓는 과격한 반응을 보이자 좌절감을 느낀 후 파리로 이주하여 André Breton과 함께 초현실주의 그룹에 참여합니다. Magritte의 초현실주의 특징은 환상적이고 꿈같은 내용을 담고 있었습니다. 하지만 3년 동안 작품활동으로 거의 영향력을 행사하지 못하자 1930년 브뤼셀로 돌아와 광고 일을 재개했고, 1932년에는 공산당에 입당했으며 몇 년 동안 주기적으로 탈퇴와 재가입을 반복했습니다. 그의 경력 초기 단계에 영국의 초현실주의 후원자였던 에드워드 제임스는 마그리트가 런던의 자기 집에서 기거하며 그림 그리는 것을 허락했습니다. 에드워드 제임스는 1937년 Magritte의 두 작품인 <Le Principe du Plaisir(쾌락의 원리)>와 <La Reproduction Interdite(복제 불가라고도 알려진 그림)>에 등장합니다.

제2차 세계 대전이 종료된 다음 해인 1946년 그는 초기 작품의 폭력성과 비관주의를 포기하고 다른 벨기에 예술가들과 합류하여 완전한 햇빛 속의 초현실주의 선언문에 서명했습니다.

그의 작품은 1936년 미국 뉴욕에서, 그리고 다시 1965년 현대미술관에서, 1992년 메트로폴리탄 미술관에서 두 차례 회고전을 통해 전시되었습니다. 정치적으로 마그리트는 전후에도 공산당과 긴밀한 관계를 유지하면서 좌파에 섰습니다. 그러나 그는 공산주의 좌파 국가의 기능주의적 문화 정책에 대해서는 비판적이었습니다.

..........................

르네 마그리트의 초기 작품들

르네 마그리트의 <체크메이트>는 벨기에 브뤼셀에서 시작된 초현실주의 운동의 주목할 만한 작품입니다. 이 상징적인 그림은 독특하고 불안한 이미지를 통해 깊은 심리적, 철학적 주제를 전달하는 장면을 보여줍니다.

이 작품에서 표현된 젊은 인물은 체스판을 연상시키는 흑백 체크 무늬 바닥의 어두운 방에 서 있습니다. 관자놀이에 리볼버를 대고 눈을 감은 채 취한 제스처는 어떤 의미일까요? 고요한 숙고? 아니면 체념? 배경에는 체스 판에 사용되는 큰 체스 말인 흰색 킹이 어둠 속에서 떠다니고 있습니다. 마치 실존적 최후의 주제를 암시하는 듯이...

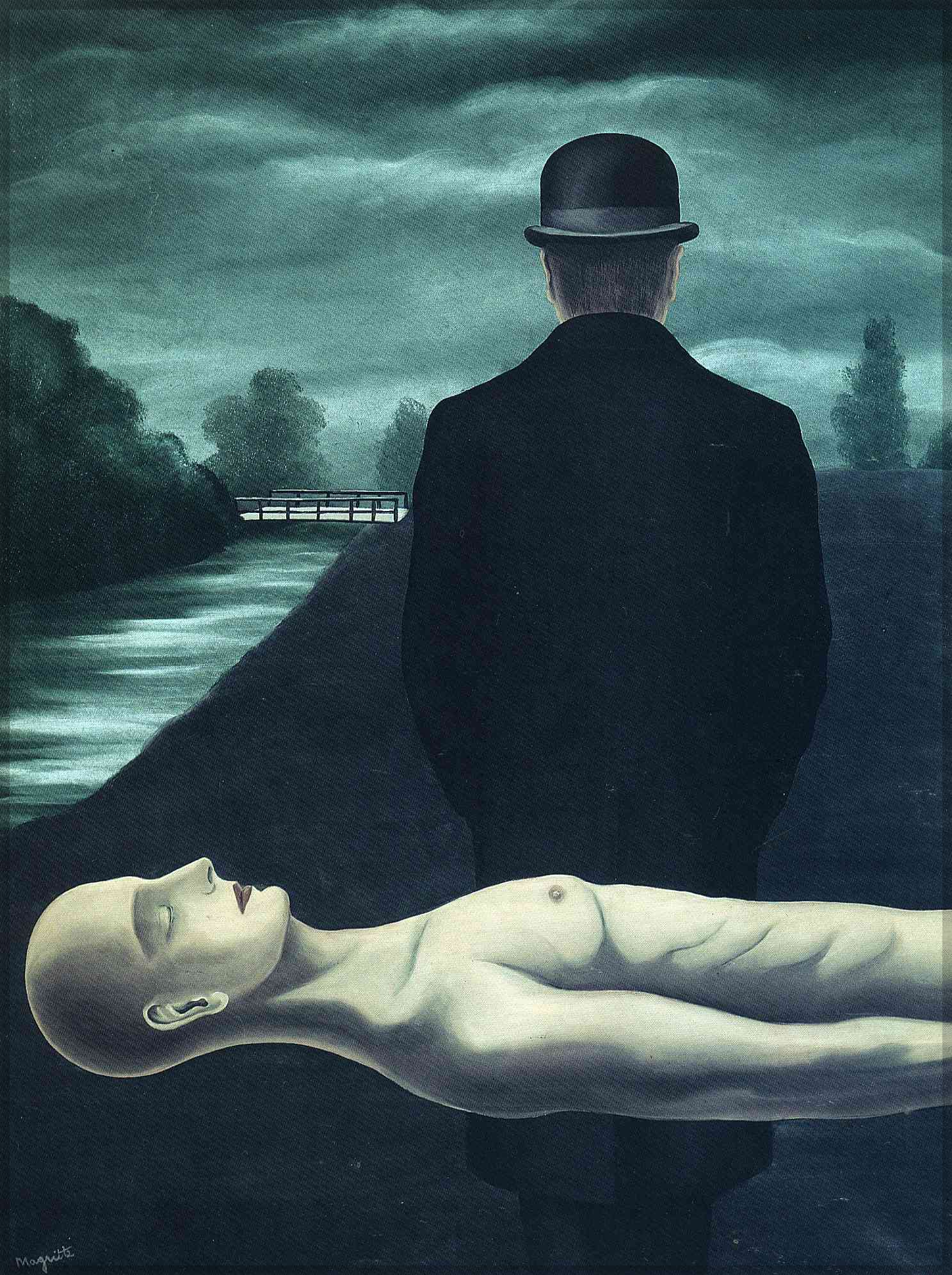

작품명이 독특합니다. <고독한 보행자의 사색>이란 이 작품에는 강물과 여성으로 보이는 시신이 등장합니다. 르네 마그리트의 인생에 일어난 커다란 사건과 관련이 있는 장면입니다. 이것은 마그리트가 소년이었을 때 강물에 투신 자살한 어머니에 대한 추억을 묘사한 것으로 보입니다.

<Menaced Assassin(위험에 처한 암살자)>를 봅니다.

소파에는 피 묻은 누드 여성이 누워있고 암살자로 추정되는 남자가 의자에 코트와 중절모를 놓은 채 떠날 채비를 하고 있습니다. 이 암살자의 처세에 문제가 있었던 걸까요? 음악에 도취(?)되어 서두르지 않고 느긋하게 축음기 소리를 듣고 있는 모습인데, 그를 잡으려고 출동한 두 명의 수사관이 곤봉(club)과 그물(net)로 무장한 채 로비에서 기다리고 있습니다. 평론가들은 작품 속에 모습을 드러낸 축음기가 살해된 여성의 비명을 재생하고 있다고 해석합니다. 밖에는 눈 덮인 산이 보입니다. 발코니 너머에도 세 명의 남자가 얼굴을 드러내고 있습니다. 이 남자들은 '지켜보는 자'로 기능하는 듯합니다.

살펴본 내용을 요약하면,

작품은 암살자를 지켜보는 수사관, 암살자와 수사관을 지켜보는 관람객, 그리고 그림 속 3인의 관람자로 시선이 얽혀있는 형국입니다. 마그리트는 이처럼 시선의 엇갈림을 통해 관람자가 당황하게 만든 것일까요?

이 작품은 2명의 작가가 1912~1914년에 걸쳐 32권의 연작으로 출간한 스릴러 소설의 주인공 '팡토마(Fantomas)'에서 영감을 받아 제작한 것으로 알려져 있습니다. 소설에서 팡토마는 체포된 적이 없는 완전범죄자로 그려져 있습니다. 하지만 르네 마그리트는 어리숙한 도구(곤봉과 그물)로 무장한 수사관을 등장시켜 암살자의 여유(?)를 상징적으로 보여주었거나 그게 아니라면 그가 주도권을 쥐고 있는 듯이 묘사한 것일 수도 있습니다.

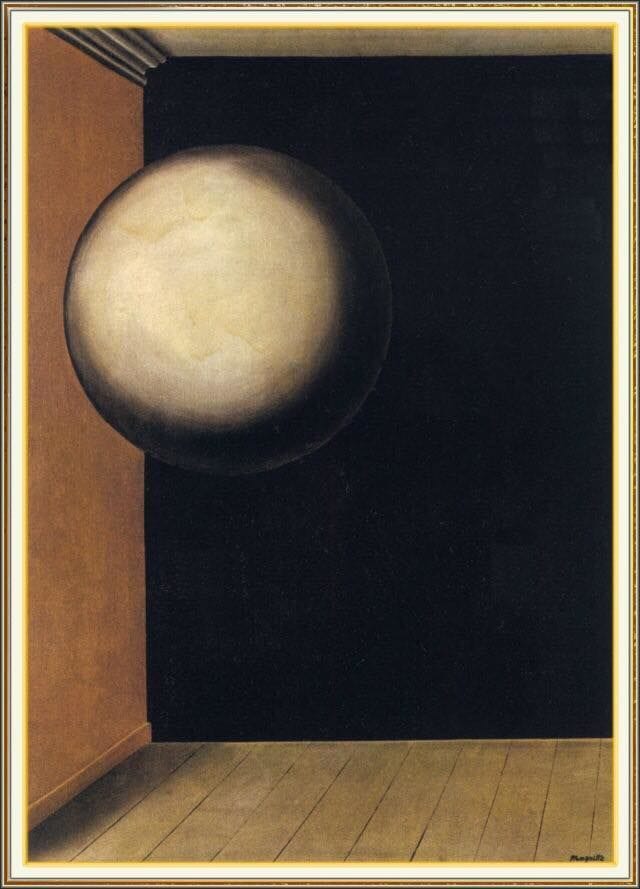

<밤의 의미(The Meaning of Night)>는 인간의 밤에 대한 두려움을 표현한 작품입니다. 무엇을 볼 수 있습니까? 다른 사람의 영혼을 보는 자신의 그림자가 달라붙어 있는 개인(인간)이 등장하고 있습니다. 항상 함께하는 자신의 그림자는 인간의 두려움을 나타내는 것이라는 해석이 있습니다.

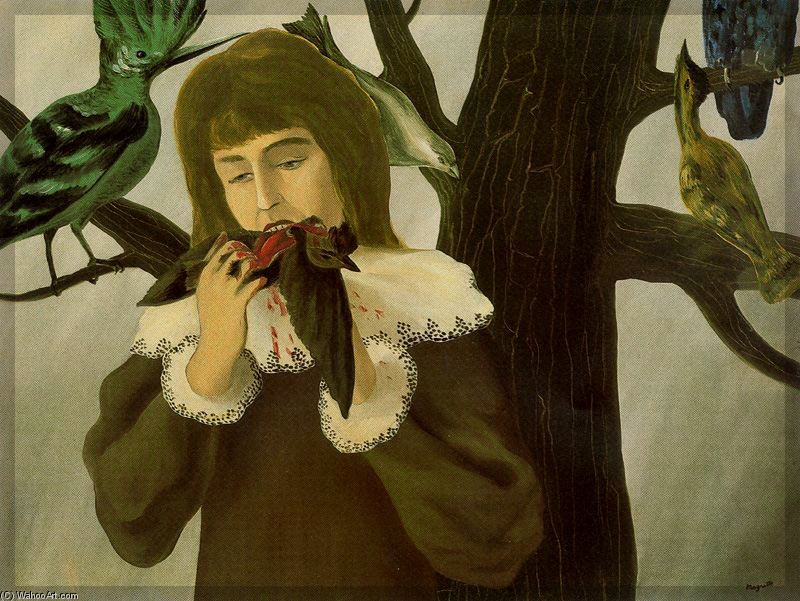

Magritte는 어느날 아내가 초콜릿 새를 먹는 것을 보았습니다. 초현실주의 화가답게 그는 곧 살아있는 새를 먹는 젊은 여성을 그리기로 결정했습니다. 화폭에 등장하는 여성 모델은 그의 아내 Georgette를 그린 것은 아닙니다.

작품 <Pleasure(기쁨)>은 로트 레아몽이나 막스 에른스트 같은 초현실주의 작가의 이유 없는 잔학행위를 묘사한 그림에 경도되었던 결과물일 수도 있습니다. 하지만 르네 마그리트의 작품은 그런 방향으로 전개되지 않았으며, 오히려 그의 사변적이고 심플한 철학적 사유를 기반으로 하고 있습니다.

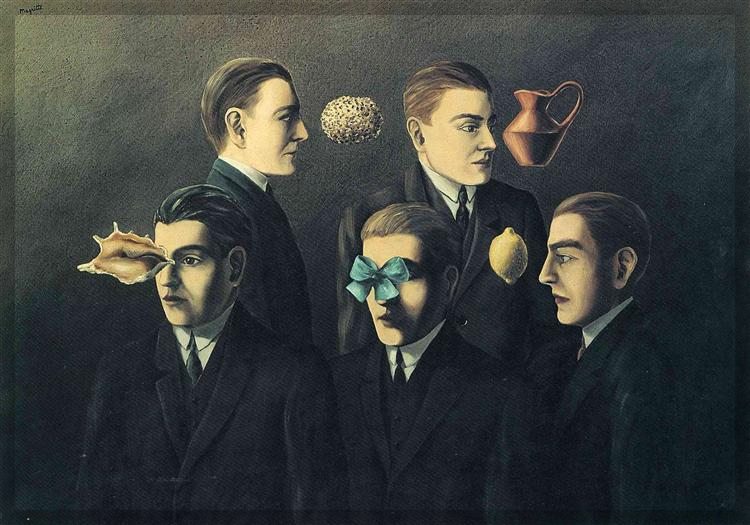

르네 마그리트는 가장 평범한 대상에서 '낯선 시적 효과'를 끄집어내는 방법으로 방향 감각의 상실이나 고립의 느낌을 표현하곤 했습니다. 작품 <익숙한 사물들>에서는 사람들의 눈앞에 사물을 하나씩 배치하여 사람들로 하여금 자신의 주변에 있는 것에 눈을 뜨게 묘사하고 있습니다. 이러한 작업 의도는 친숙했기 때문에 무관심했던 일상 사물에 대하여 새로운 생명을 불어넣고 재조명하는 데 있었습니다.

르네 마그리트의 초기 대표작

이제 르네 마그리트의 진면목을 드러내는 작품들이 등장합니다.

여기 소개하는 눈동자 안으로 들어간 하늘을 묘사한 작품 <거짓 거울>은 초현실주의 형식으로 그린 '우화'라고 할 수 있는데, 이러한 스타일의 작품을 "마술적 사실주의"라고 합니다. 하지만 제가 마술적 사실주의를 접한 것은 독일화가를 통해서였던 것같고 시기적으로 좀 더 뒤에 경험했던 기억이 있습니다.

이 그림은 특정 신체 부위를 클로오즈 업하여 사람이 보고 있는 것이 자신이 알고 있다고 생각하는 내용과 일치하는지 의문을 제기하는 것입니다. Magritte는 눈동자를 평소 위치에서 제거하고 하늘 중앙에 배치하여 우리를 놀라게 했습니다. 그림에서 수직선과 수평선은 모두 대칭이며, 검은 눈동자는 당신의 관심을 끄는 색상의 대칭이기도 합니다.

이 작품도 아주 유명합니다.

The Lovers Ⅰ은 호주국립미술관에서 소장하고 있고, The Lovers Ⅱ는 MoMA에서 소장하고 있네요.

한번쯤 어디선가 보았던 기억이 떠오를 것입니다. 이 작품에서 천으로 가려진 얼굴과 얼굴, 입술과 입술이 나누는 키스는 진짜 키스일까요, 거짓된 키스일까요? 만약 이들이 나누는 키스가 가짜라고 한다면 이 두 사람은 연인이라고 주장하는 것도 거짓이 되고 말 듯합니다.

마그리트는 무얼 말하려고 하는 걸까요? 그는 사랑하는 감정과 답답한 감정이 공존하는 연인의 심정을 묘사하였거나 혹은 좌절된 욕망을 표현하였던 것인지도 모르겠습니다. 천으로 가려져 있지만 남성의 얼굴표정이 어딘가 슬픈 듯하지 않나요?

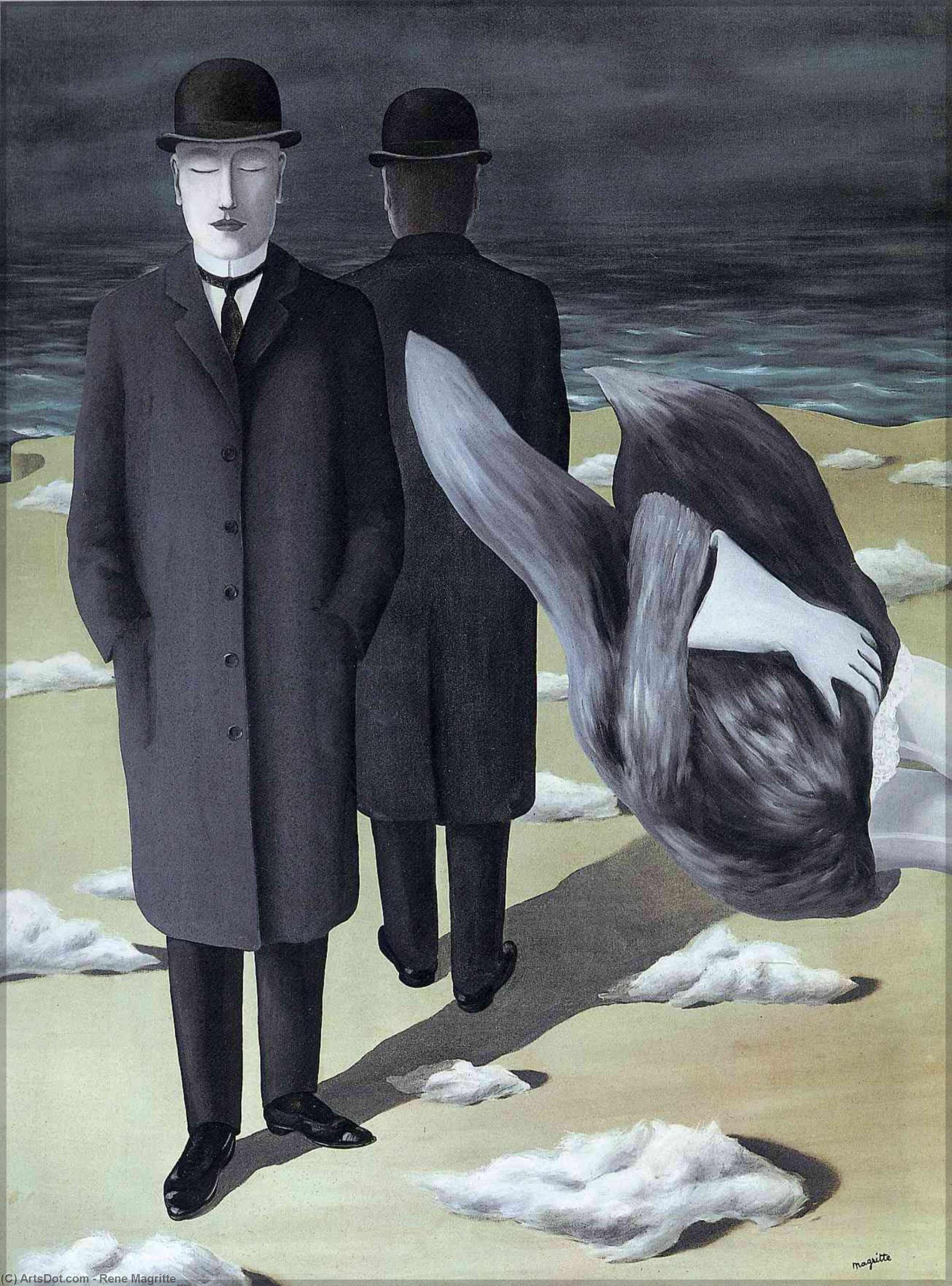

마그리트의 작품 대부분과 마찬가지로 이 작품의 수수께끼 같은 제목 <공간의 사랑>은 그의 친구인 초현실주의 시인 폴 누제(Paul Nougé)가 제안한 것입니다. 1943년 Nougé는 Magritte에 대한 모노그래프를 제작하여 이 그림에 대해 이렇게 썼습니다.

"관상의 종말"이라는 무서운 가면과 밀접하게 얽혀 있는 여성의 몸은 "공간의 찬미"를 나타냅니다.

뭐, 다시 읽어봐도 무슨 뜻인지 해석이 잘 안됩니다.

저는 이 작품이 르네 마그리트의 대표작 중의 하나라는 기사를 보고 좀 의아하게 생각했습니다. 왜 사람들은 의미 부여하는 것에 혹하는 걸까?라는 생각이 들었기 때문이죠. 미학적 측면에선 별 볼 것 없는 작품인데 의미가 담겨있어 대표작까지 승격된 <The Treachery of Images(이미지의 배반)>에서 파이프 아래에 써넣은 문구는 '이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)'라는 뜻입니다. 그래서 <이미지의 배반>은 흔히 <이것은 파이프가 아니다>라는 이름으로 불리기도 합니다.

마그리트는 이 작품이 파이프의 이미지일 뿐 아무도 이것으로 담배를 피울 수 없을 것이라고 설명한 바 있습니다. <이미지의 배반>은 사물을 지칭하는 언어가 그 사물의 성질과 일치하기 때문에 ‘파이프’라고 부르는 것이 아니라 ‘파이프’라는 사물을 ‘파이프’라는 언어로 부르자는 사회적 합의가 있었기에 불리게 된 것임을 말해주고 있습니다. 현실과 묘사 사이에 존재하는 근본적 차이를 강조한 것이라고 합니다.

김춘수 시인의 <꽃>에서 내가 그 이름을 불러주기 전까지는 하나의 몸짓이었지만, 이름을 불러주었기에 그가 내게로 와서 꽃이 되었다는 말처럼 우리가 알고 있는 일상의 것들이 사회적 합의에 결정된 것들이지 그 사물이나 본질과는 무관하다는 이야기를 르네 마그리트가 하고 싶었던 모양입니다. 그게 뭐 그리 중요하다고...

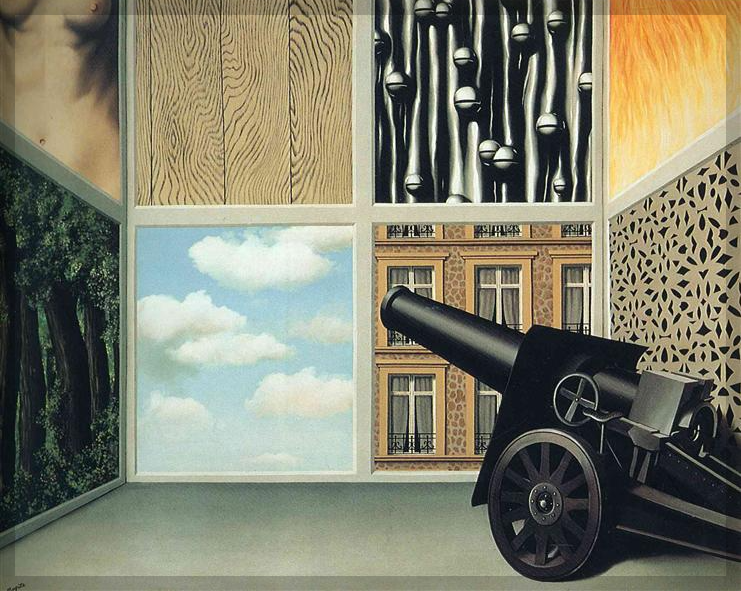

르네 마그리트는 <On The Threshold of Liberty>라는 제목의 작품을 두 점 남겼습니다. 1929년에 완성된 첫 번째 작품은 로테르담의 보이만스 반 뵈닝겐 박물관에, 두 번째 버전은 1937년 Magritte 후원자 Edward James의 의뢰로 제작된 것으로 시카고 아트 인스티튜트(Art Institute of Chicago)에서 소장하고 있습니다. 두 번째 버전의 경우 방향이 수평에서 수직으로 변경되어 묘사된 방의 면적이 증가했습니다.

작품 <자유의 문턱에서>은 다른 장면이나 창문으로 된 벽이 있는 큰 방을 묘사합니다. 각 패널은 하늘, 불, 나무, 숲, 건물 전면, 장식 패턴, 여성 몸통, 구형 종(일반적인 마그리트 요소)을 특징으로 하는 이상한 금속 질감 등 서로 다른 주제를 보여줍니다. 방 안에는 대포가 있습니다.

Magritte는 그의 이미지에서 종, 커튼, 구름, 사과, 우산 및 드레이프 개체와 같은 여러 기호를 사용합니다. 이러한 상징은 그의 예술 전반에 걸쳐 반복됩니다. 마치 작가 자신이 이 이미지들의 수수께끼를 풀려고 하는 것 같습니다.

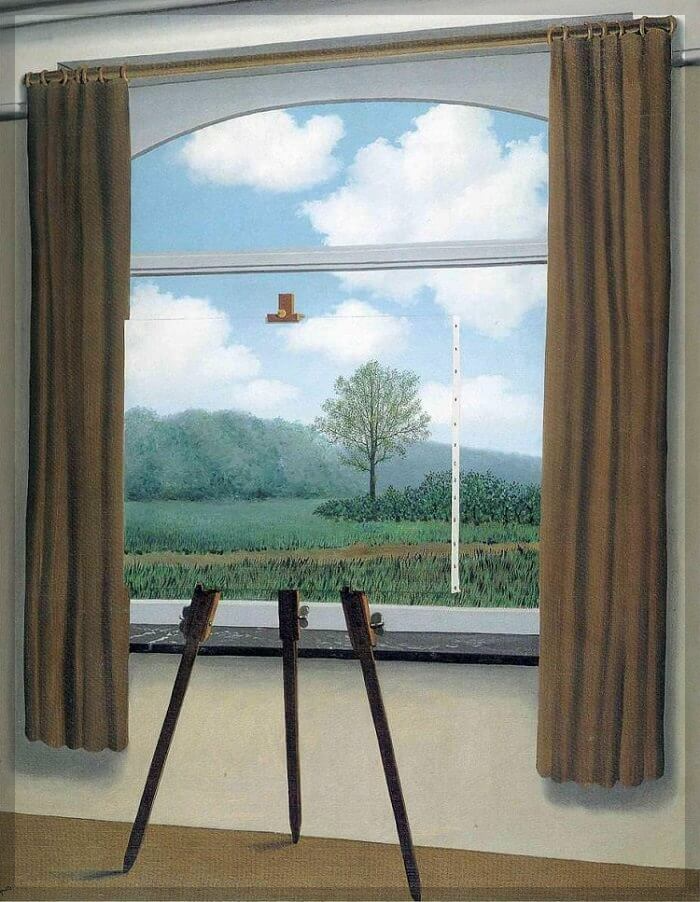

<인간의 조건>이라는 제목으로 완성된 이것은

실물과 그림으로 묘사된 것 사이에 존재하는 애매모호함을 보여주는 작품입니다.

마그리트는 묻고 있는 듯합니다.

당신은 캔버스 위에 그려진 풍경을 보는 것입니까, 창문 밖 풍경을 보고 있는 것입니까?

오뚝하니 서 있는 한 그루 나무는 세상에 존재하는 실상입니까, 당신의 머릿속에 그려진 관념상의 사물입니까?

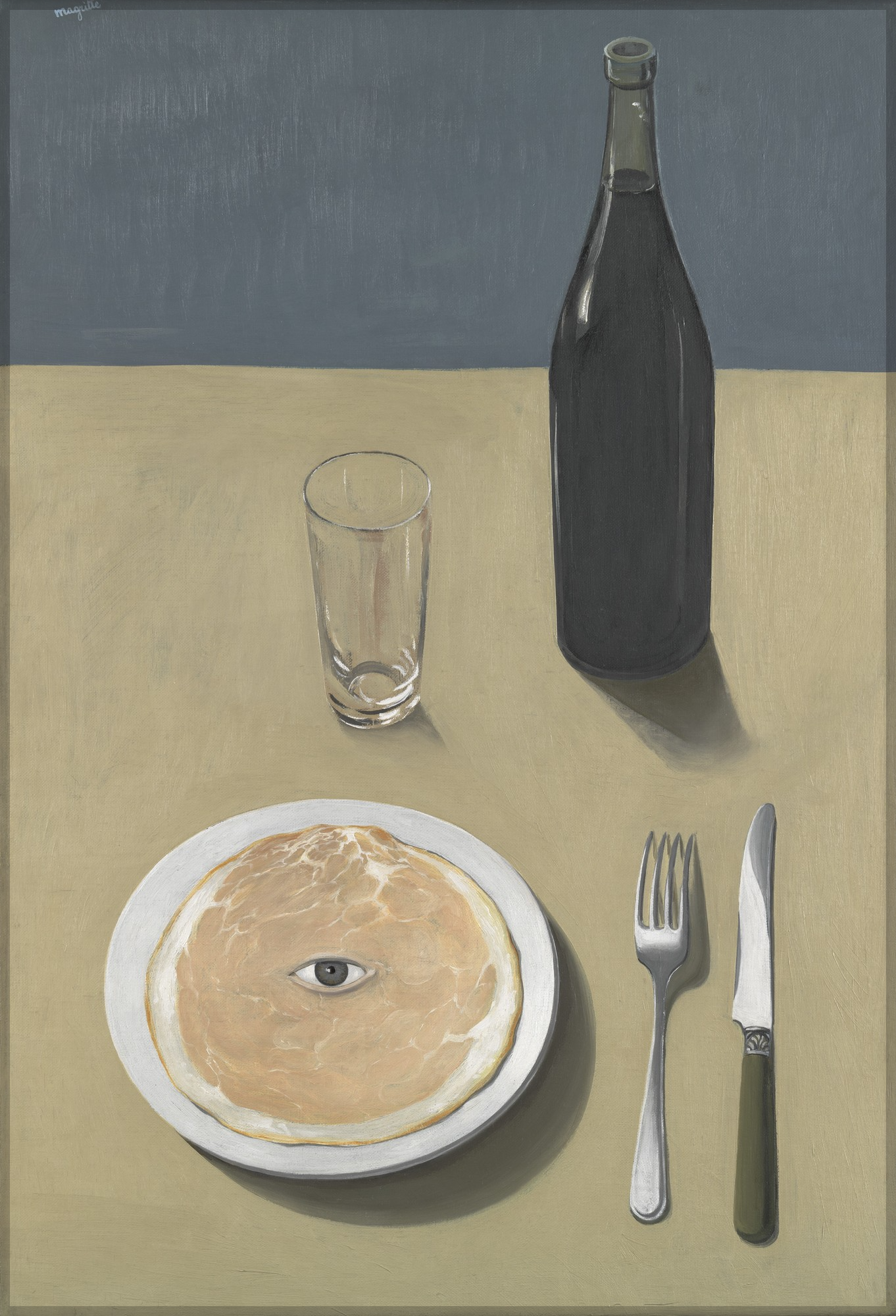

디쉬 안에 있는 눈동자의 의미를 파악하면 <초상화>라 제목을 선택한 의도에 한걸음 더 가까이 다가갔다고 할 수 있을 듯싶습니다. 저는 상징성에 대한 해석이 무망 합니다. 그냥 눈동자 하나 그려 넣는 방식은 이집트 고대벽화에 등장했다는 것만 기억할 수 있고 코로나19 때 동유럽 소국가에 잠입했다가 뒈진 어느 한국 영화감독이 패러디하여 영화에서 써먹었다는 것만 알고 있습니다.

지금까지 살펴본 르네 마그리트(Rene Magritte)의 작품에 공통적으로 담겨있는 메시지가 있나요? 아님 장치는?

암튼, 르네 마그리트는 작품을 통해 가장 친숙한 것 뒤에 숨겨진 기이함을 드러내는 일을 집요하게 천착해 들어가는 느낌이 듭니다.

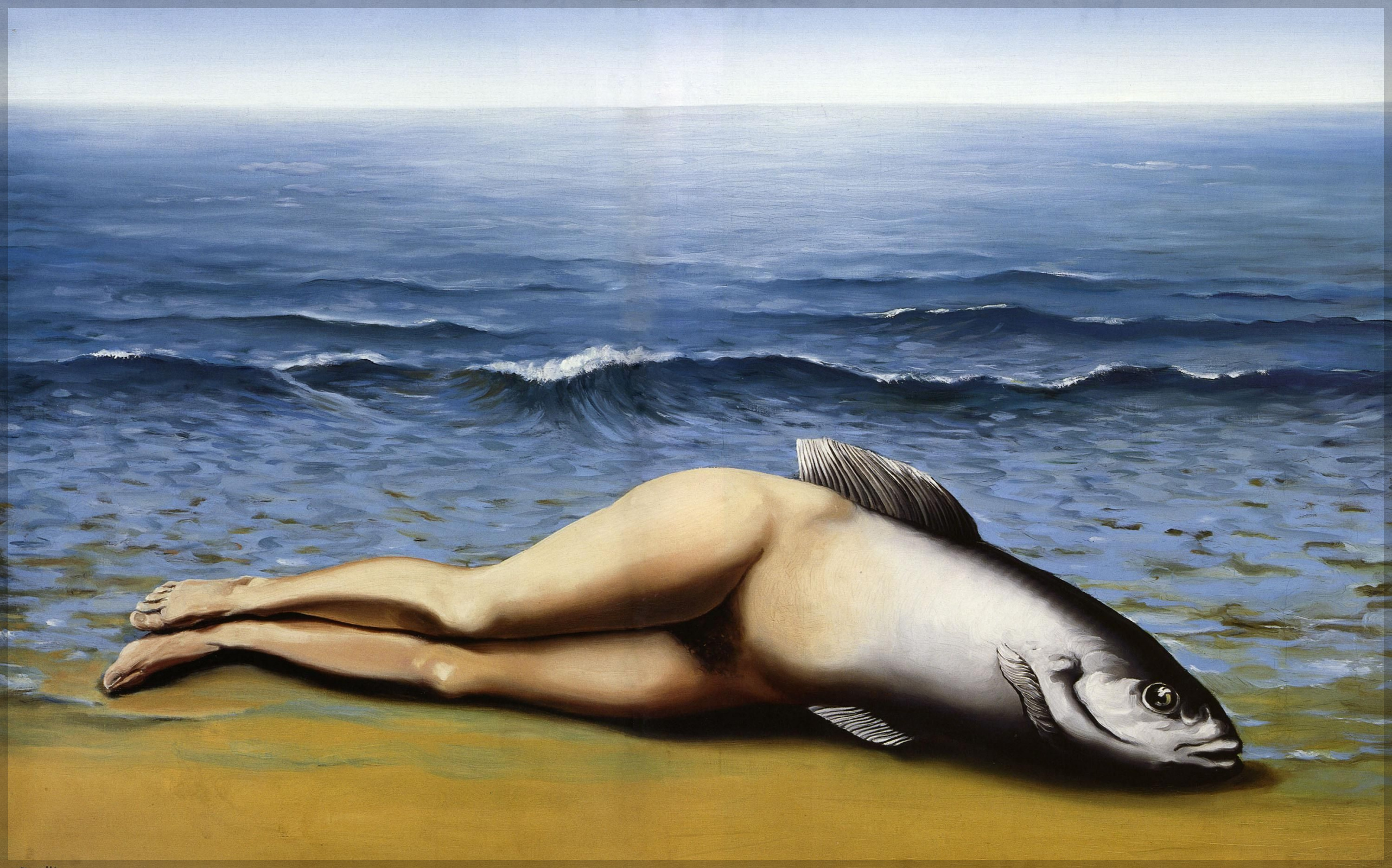

<집합적인 발명(Collective Invention)>은 해변에 좌초된 여성의 다리와 합쳐진 물고기를 묘사합니다. 이것은 전통적인 인어를 조롱하는 것입니다. 조롱이요? 조금 심하게 말하는 느낌이 있긴 하지만.

암튼 Rene의 그림은 인어를 둘러싼 아름다움과 신비를 벗겨냅니다. 그는 반대를 사용하여 아름다움을 제거했습니다. 또한 우리가 잘 아는 동화, 물에서 나온 물고기인 인어의 우아함을 모두 제거합니다. 이것은 신화에서 자신의 아름다움으로 사람들을 바다로 유인하는 인어나 사이렌과 완전히 반대입니다. Rene Magritte는 친숙한 것을 가져와서 혼란스럽게 만들었습니다. 이것은 르네식 초현실주의에 해당합니다.

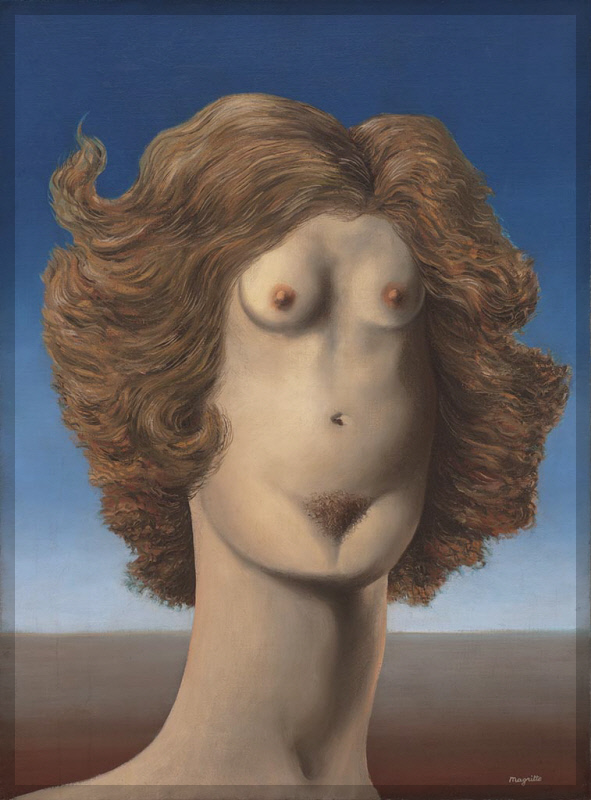

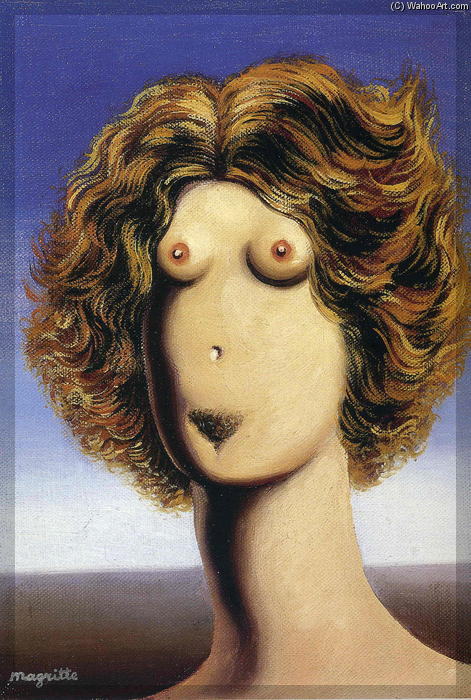

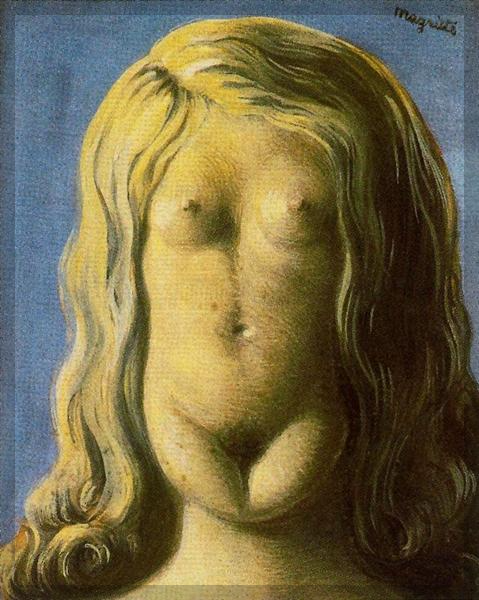

<Rape(강간)>연작은 여자를 오로지 성적인 대상으로만 보는 "남성들의 관음적 강간"을 담고 있습니다. 르네는 눈이 있어야 할 자리에 젖가슴을, 코의 자리에 배꼽을, 입의 자리에 음모를 그려 넣고 제목을 <강간>이라 정했습니다. 르네는 왜 이렇게 묘사하였을까요? 남자의 얼굴이라는 전제로 해석하면 남자의 눈이 여자의 젖가슴을 보고, 코가 배꼽에 닿아 있고, 입이 음모를 덮치고 있는 형국입니다.

이런 해석은 두 개의 메커니즘인 '압축과 이동'을 개입해 보면 가능성이 있어 보입니다. ‘압축’은 유사성에 기반하는 것으로 얼굴 안에서의 눈과 코, 입이 자리 잡은 위치가 몸에서 젖가슴, 배꼽, 음모의 위치와 일치한다는 논리로 설명이 가능해지는 것입니다. 그리고 이 유사성으로 인정받은 상징적 개념(남자의 얼굴)이 여자의 몸으로 옮겨가는 것입니다. 즉 남자의 얼굴이 여자의 몸으로 ‘이동’하여 덮친 것이 <강간>이라는 것입니다. 기발한 발상입니다. 르네 마그리트는 머리가 좋은 남자인 것 같고, 학창 시절에 공부를 잘했을 것이라 추정되는군요. 하지만 그림은 그다지 유쾌하지 않고 미학적으로도 별로입니다.

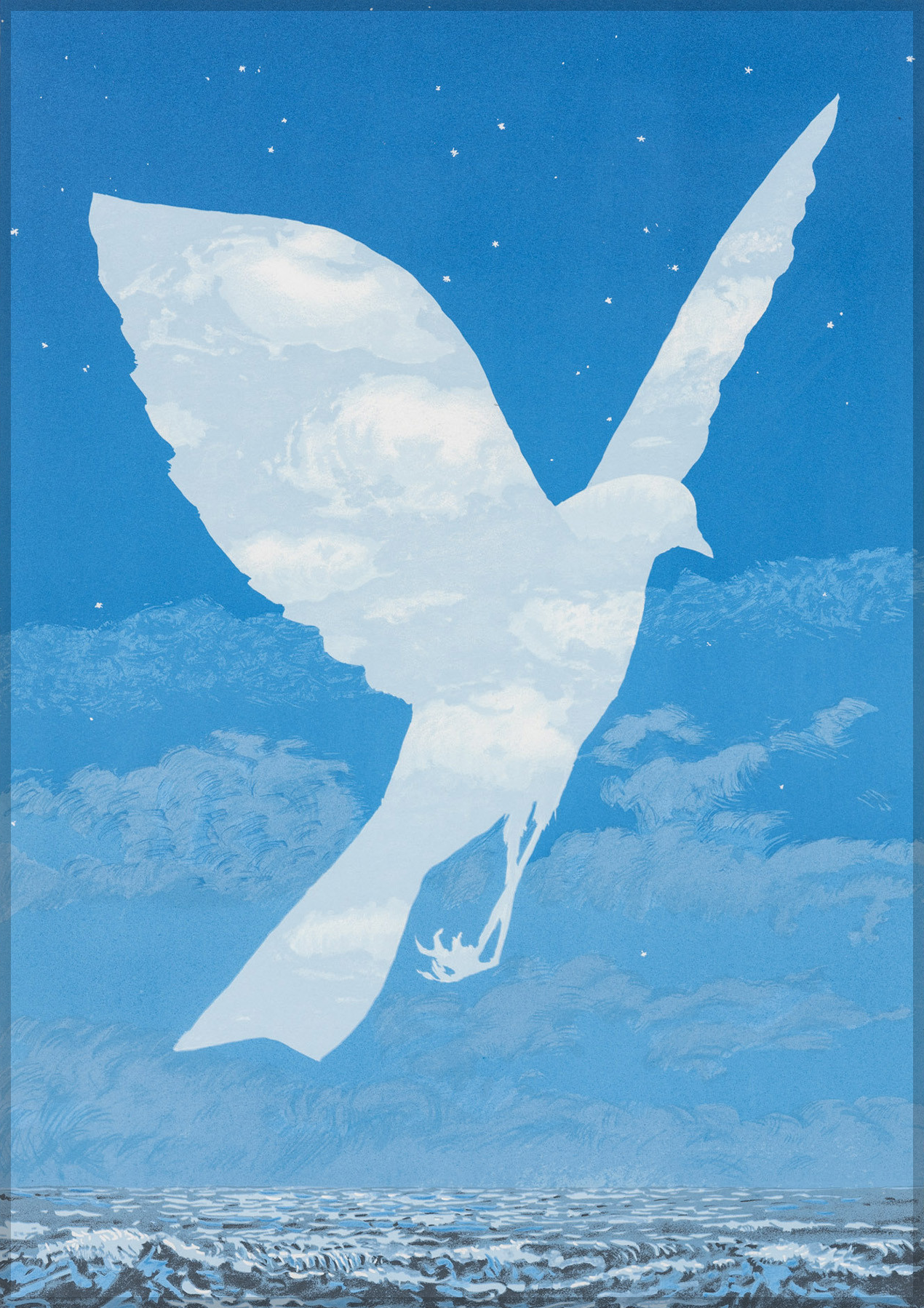

<La Clairvoyance(투시)>는 알을 보고 그림을 그리는 화가를 묘사한 작품입니다. 문제는 알을 보고 알을 그리는 것이 아니라 알에서 부화하여 성체로 성장한 새의 모습을 그려낸 것에 있습니다. 작품 제목처럼 투시로 그것을 보고 그렸다는 의미입니다. 난이도가 높은 초현실주의는 아니고 그냥 평범해 보이는 작품입니다.

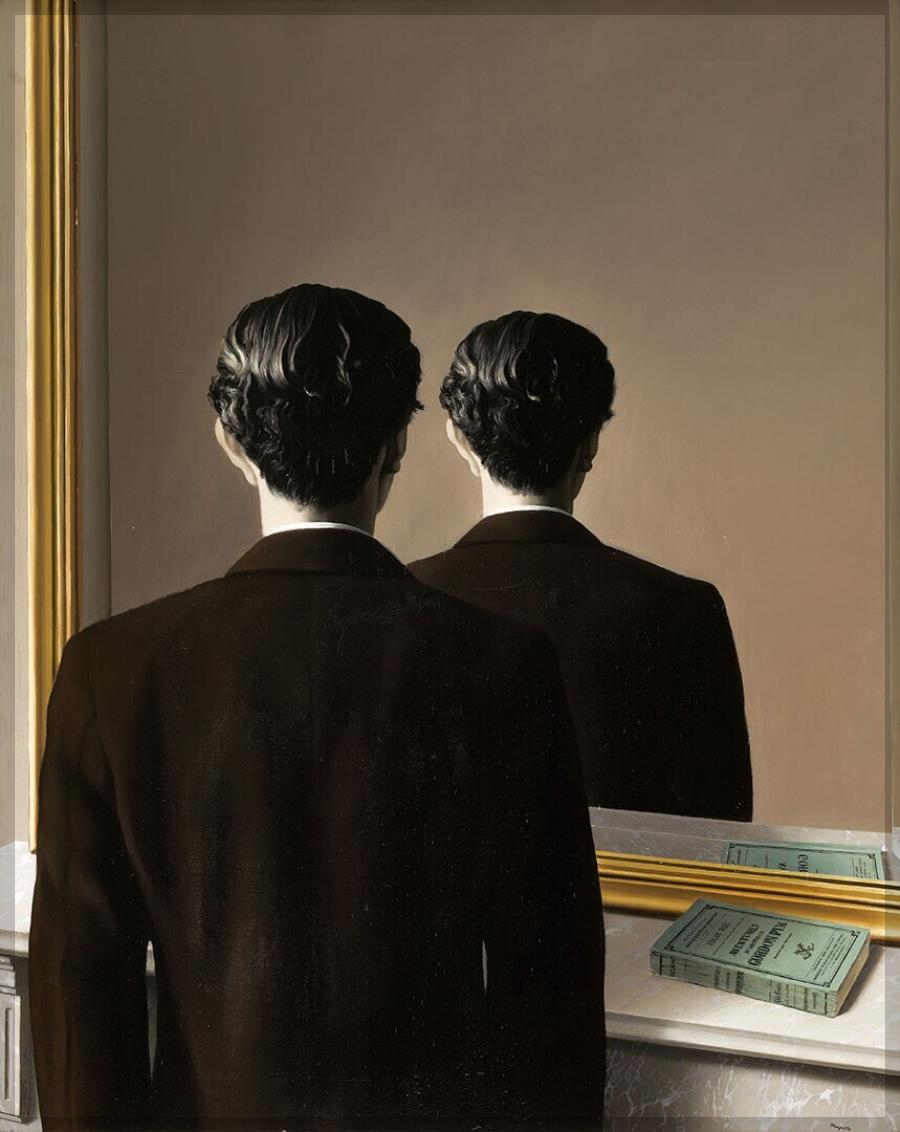

<금지된 재현(Not to be Reproduced)>은 한 남자(영국의 시인인 Edward James)가 거울 앞에 서 있는 뒷모습을 묘사한 작품입니다. 아, 르네 마그리트의 초기 미술활동에 후원자 역을 맡았던 제임스가 등장하는 작품이네요..

책의 글자가 거꾸로 비치는 것을 보아 거울 앞에 서 있는 것을 알 수 있습니다. 이것이 작품의 반전입니다. 두 사람이 뒷모습을 보이며 서 있는 그림이 아닌 것입니다. 거울에 비친 인물이라면 거울 속의 남자는 얼굴을 드러내고 있어야 정상이기 때문입니다. 그래서 작품 제목을 <금지된 재현>으로 붙인 것일까요?

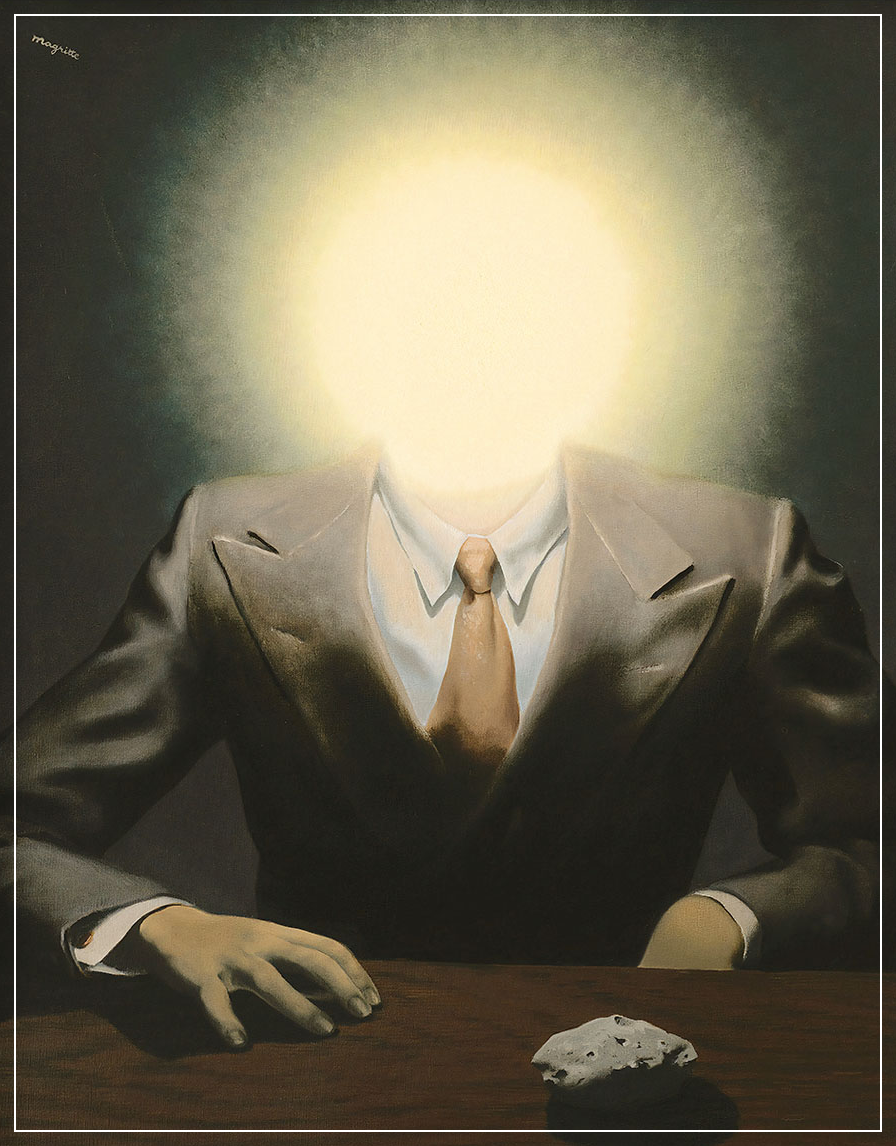

<Le Principe du plaisir(쾌락의 원리)>는 마그리트의 작품에서 몇 가지 지속적인 탐구를 보여준 주제,

1) 시각적 및 대뇌의 역설, 2) 친숙한 것의 기이한 변화와 3) 보이는 것과 숨겨진 것 사이의 긴장을 보여주는 작품입니다.

그러나 이 그림에서 주목할 것은 작품의 모델이 된 인물입니다. 위의 작품에서 모델이 된 것과 같은 인물인데요, 시인이자 초현실주의 예술의 후원자였던 미국 철도 재산의 영국 상속인 에드워드 제임스입니다.

Dalí가 1937년에 James를 Magritte에게 소개한 후,

James는 마그리트를 초대하여 런던의 Wimpole Street 집에서 겨울을 보내도록 했습니다. 그리고 James는 2년 동안 급성장하는 초현실주의 화가(르네 마그리트)에게 많은 그림을 의뢰했는데, 이 커미션 중 두 개는 후원자의 초상화를 그리는 것이었습니다. 그렇게 해서 탄생된 작품이 바로 <Not To Be Reproduced>와 <Le Principe du plaisir(쾌락의 원리)>였습니다.

(계속)

'화가들의 나라-유럽' 카테고리의 다른 글

| Marc Chagall(마르크 샤갈) / 3 - 고향의 기억, 향수(1) (3) | 2025.03.03 |

|---|---|

| Marc Chagall(마르크 샤갈) / 2 - 오페라 협업과 스테인드 글라스 (0) | 2025.03.03 |

| Marc Chagall(마르크 샤갈) / 1 - 자화상 (3) | 2025.03.03 |

| Rene Magritte(르네 마그리트) / 3 - 사람의 아들, 중산모 쓴 남자 (3) | 2025.03.03 |

| Rene Magritte(르네 마그리트) / 2 - 에른하임에서 빛의 제국까지 (0) | 2025.03.03 |