(전회에 이어서)

작품감상

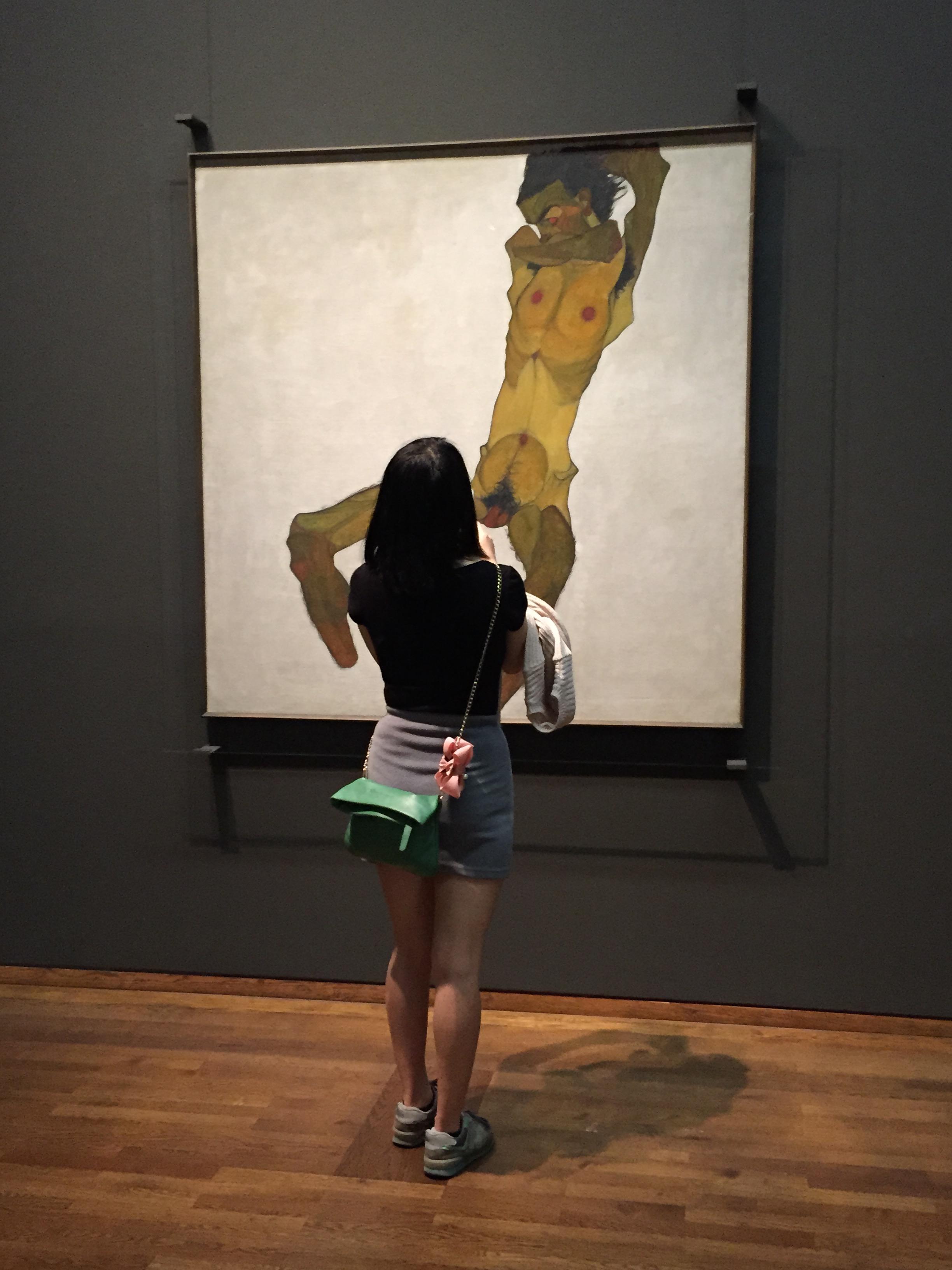

에곤 실레의 작품을 본격적으로 맞이하는 히타이트 부녀.

히타이트는 에곤 실레 작품을 앞에 두고 딸과 소통하는 것은 무리가 있다고 여겼다.

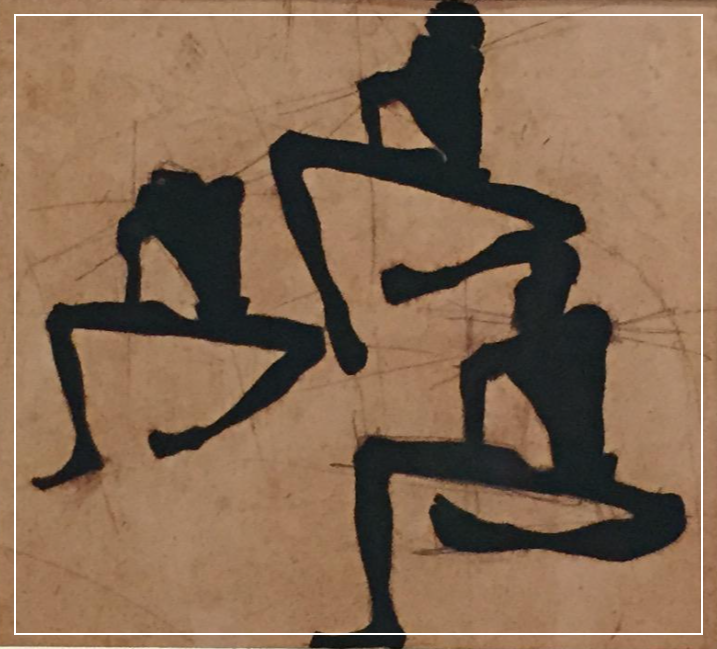

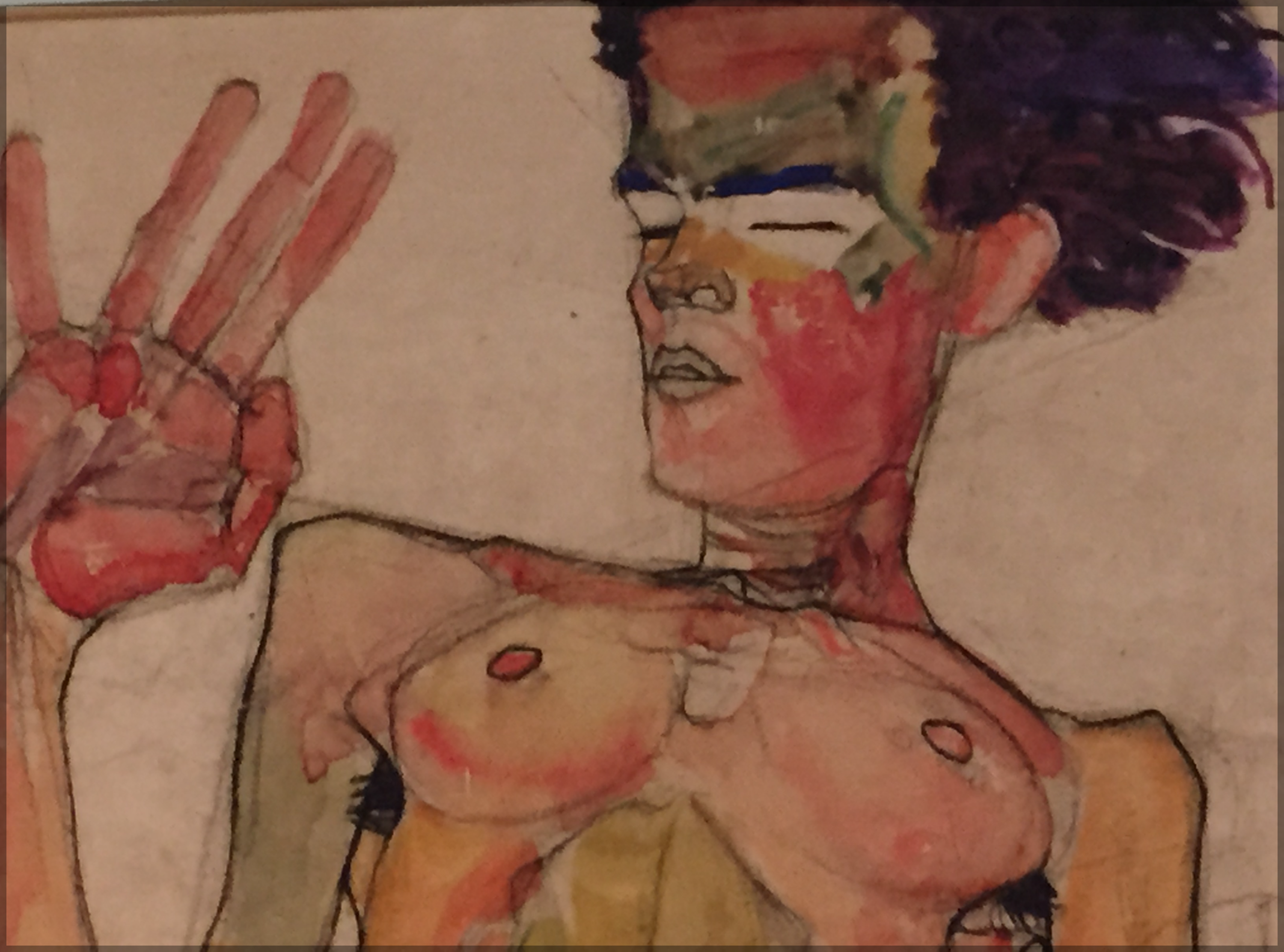

제목에서 알 수 있듯이 <Lovemaking> 작품은 남녀 커플의 '친밀한 순간'을 묘사하였다.

1915년은 실레가 연인인 발리 노이질(Wally Neuzil)과 헤어지고 에디트 하르츠(Edith Harms)와 결혼한 해이다. 1915년 이후 그의 작품에는 에디트가 중요한 주제로 자리 잡는다. 따라서 이 작품은 그의 아내 에디트를 묘사했을 가능성이 크다.

노이질과 달리 에디트는 실레 작품에서 단정한 얼굴선과 부드러운 표정으로 묘사되었다. 모델의 차이 때문인지 결혼이라는 삶의 변화 때문인지 단정지을 수 없지만 이전 작품들과 비교하여 볼 때, 강렬했던 에로틱 요소가 감정적이고 정서적인 방향으로 변화된 것을 유추할 수 있다. 작품 <Lovemaking (Sketch)>에도 이러한 변화가 반영된 것으로 보인다.

인물들은 왜곡된 자세로 묘사되어, 관능적이면서도 불안정한 감정을 전달한다. 실레의 작품에서 자주 발견할 수 있는 신체 왜곡은 인간의 심리적 상태와 육체의 취약성을 드러내는 표현 기법의 하나이다. 작품에서 인물들은 사랑을 주고받는 순간임에도 불구하고, 감정적으로 고립되거나 긴장된 분위기를 자아내고 있다. 이는 실레가 작품을 통하여 단순한 에로티시즘을 넘어서 존재론적 고뇌와 인간 내면의 갈등을 묘사했음을 추론케 한다.

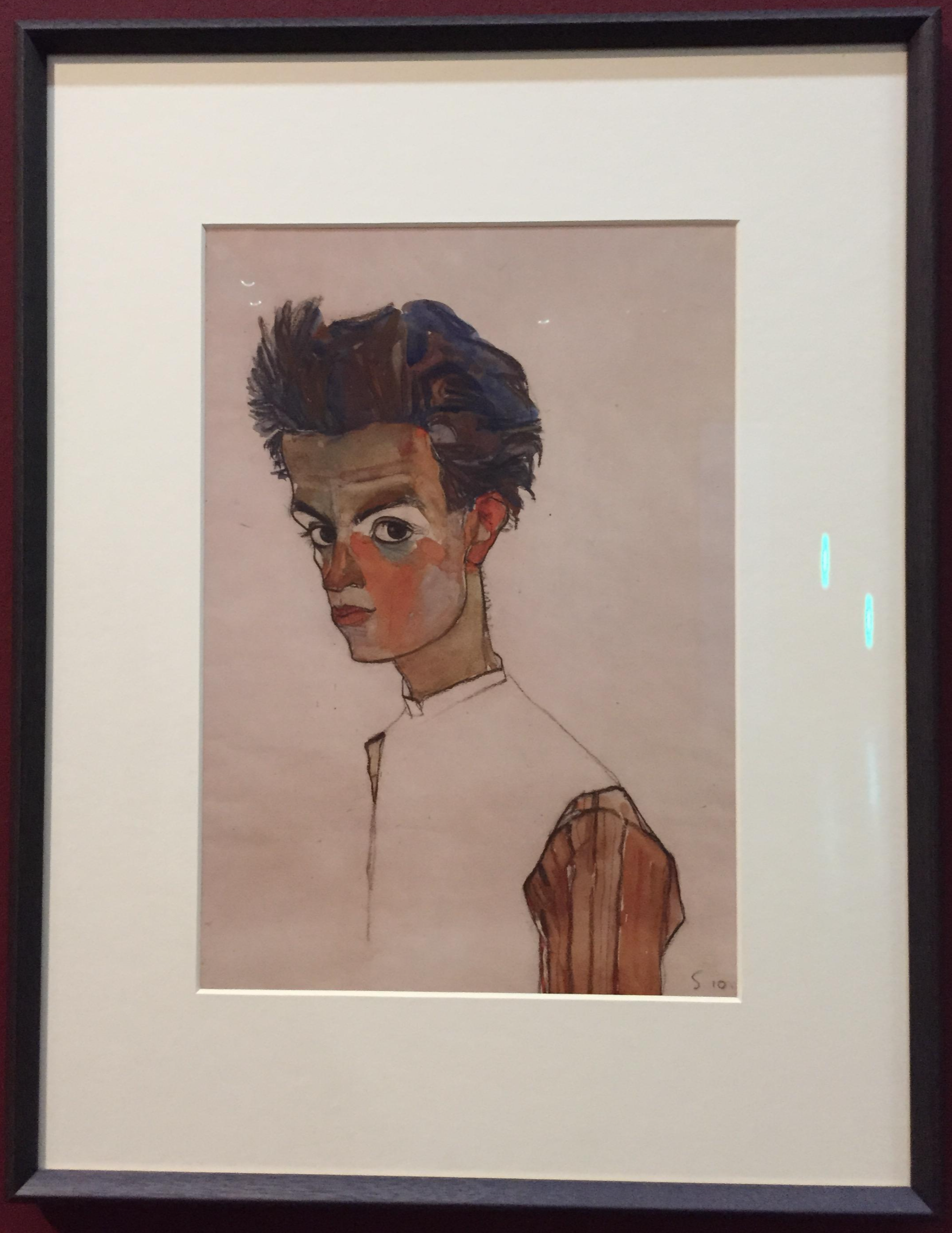

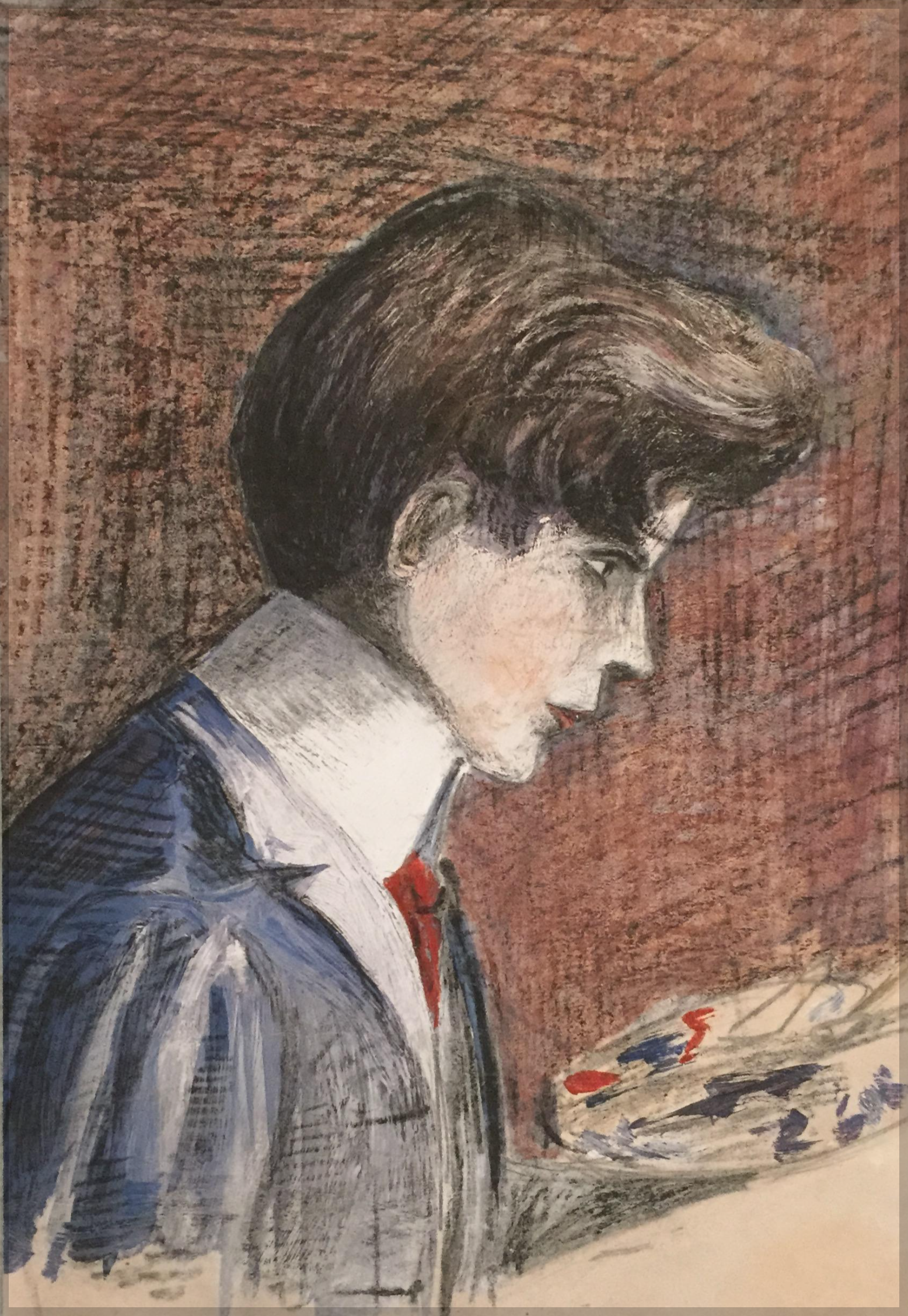

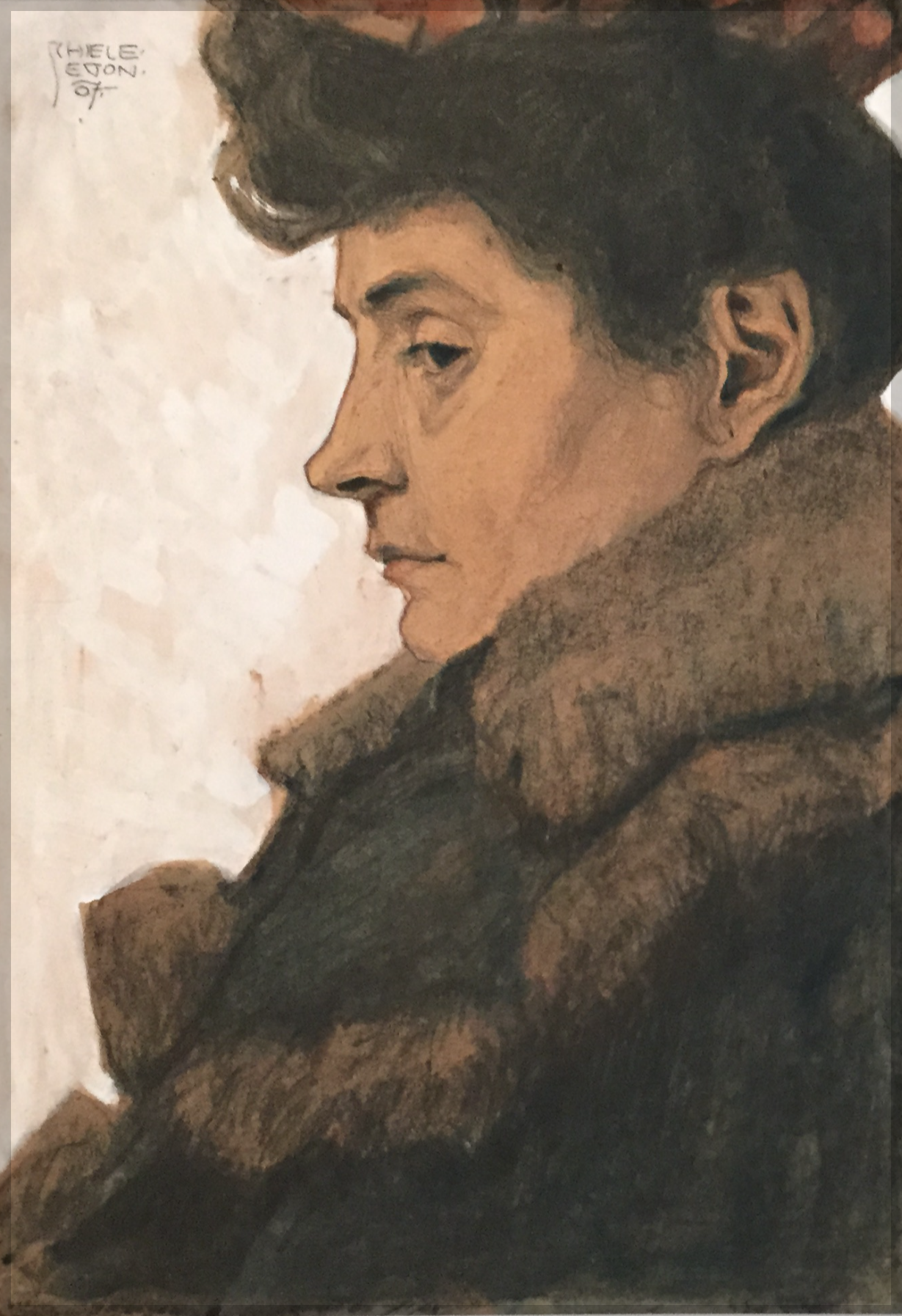

실레와의 첫만남 이후 히타이트는 시간을 거슬러 올라가 그의 초기작품을 대한다.

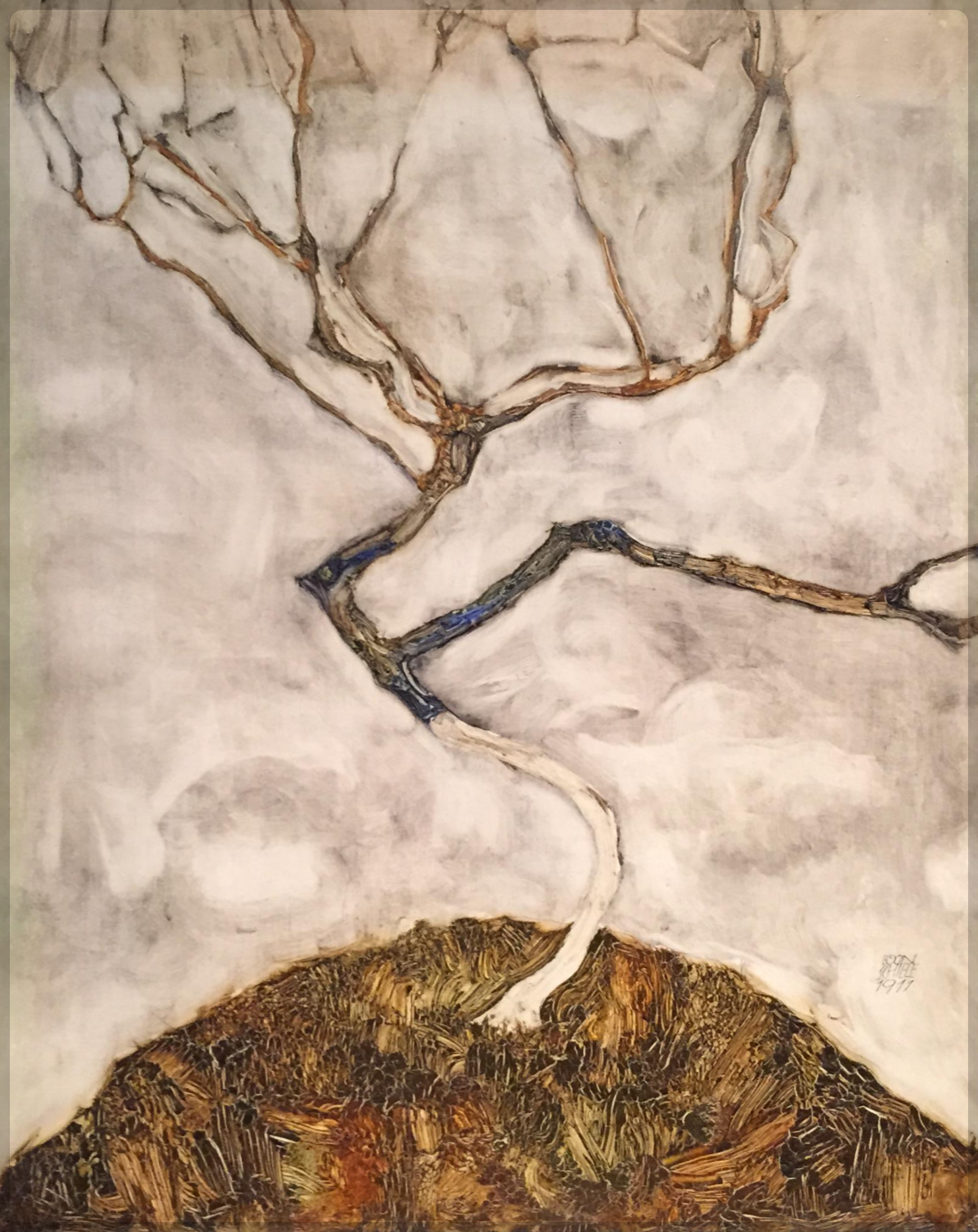

그림을 배우는 초짜처럼 순수했던 이 작품.

히타이트 생각으로 레오폴트 아저씨는 실레가 그림을 시작한 이른 시기의 풋풋한 작품들부터 활짝 만개한 실레표 명작들에 이르기까지 그냥 쓸어담듯 마구 수집한 것처럼 보였다.

1907년은 실레가 미술 아카데미(Academy of Fine Arts, Vienna)에 재학 중인 때였다. 즉 학생 신분으로 전통적인 기법을 익히며 자연을 소재로 한 작품들을 제작하던 시기였다. 이 작품은 단순한 스케치를 넘어선 정교한 구성과 색채 표현이 특징이다. 나무들이 가을 분위기를 자아내며, 배경과 구도의 조화가 잘 이루어진 회화작품이다.

<Village at the Foot of a Hill>은 < Woods in Autumn>와 함께 제작된 작품이다. 비엔나 도시풍경은 아닌데, 그렇다면 오스트리아의 시골 마을인가? 히타이트의 지식으로는 에곤 실레에게 익숙했던 시골마을이라면 크루마우(Krumau)가 떠오를 뿐인데 그곳은 비엔나에서 먼 체코 남부지경이 아닌가? 히타이트의 생각으로 실레가 그곳 풍경을 그렸을 가능성은 높지 않은 것 같았다.

초기 야외 풍경화인 <Bare Trees, Houses and Shrine(벌거벗은 나무, 집, 신사)>은 비엔나의 북쪽 근교인 클로스터노이부르크에서 그린 작품이다. 길 오른쪽에 신사가 있고 벌거벗은 나무가지는 젖은 페인트를 연필로 그린 것이라고 한다.

이 소품은 클로스터노이부르크 수도원에서 멀지 않은 장소를 그린 것이다.

'아', 히타이트는 엶은 신음 소리를 냈다.

'에곤 실레가 처음 들어간 고등학교에서 적응하지 못하여 전학을 갔던 곳이 클로스터노이부르크였어. 실레의 아버지가 매독으로 사망한 후에는 삼촌인 레오폴트 치하체크(Leopold Czihaczek, 1842–1929)가 보호자가 되었고... 그가 전학갔던 학교의 새로운 미술 교사 루트비히 칼 슈트라우흐(Ludwig Karl Strauch, 1875–1959)가 실레의 재능을 알아보고 진로를 이끌어주었으니 인생사 새옹지마란 중국 고사성어가 머나먼 유럽 땅에서 또 한번 이루어졌던거군.

'아니, 이 작품이 에곤 실레의 것이란 말인가!'

히타이트는 당연히 클림트의 작품이겠거니 하고 보다가 깜놀하였다.

에곤 실레가 비엔나 미술 아카데미 시절에 그린 초기 정물화다. 눈에 확 들어오는 클림트의 상징적인 은색과 금색 안료가 실레의 다른 작품들과 비교할 때 두드러진 차이점을 드러내고 있는 것이다. 이러니 히타이트가 클림트의 작품이라 생각한거지.. 암튼, 에곤 실레는 은색과 금색 안료를 사용하여 식물 몸체를 채우는 보라색 및 주황색 하이라이트와 반짝이는 대비를 만들어 내었는데 이러한 클림트 스타일은 식물 모티브의 평면 바닥에도 그대로 반영되어 있다.

'무슨 꽃인지 모르지만 보라색 색감이 아주 좋군..'

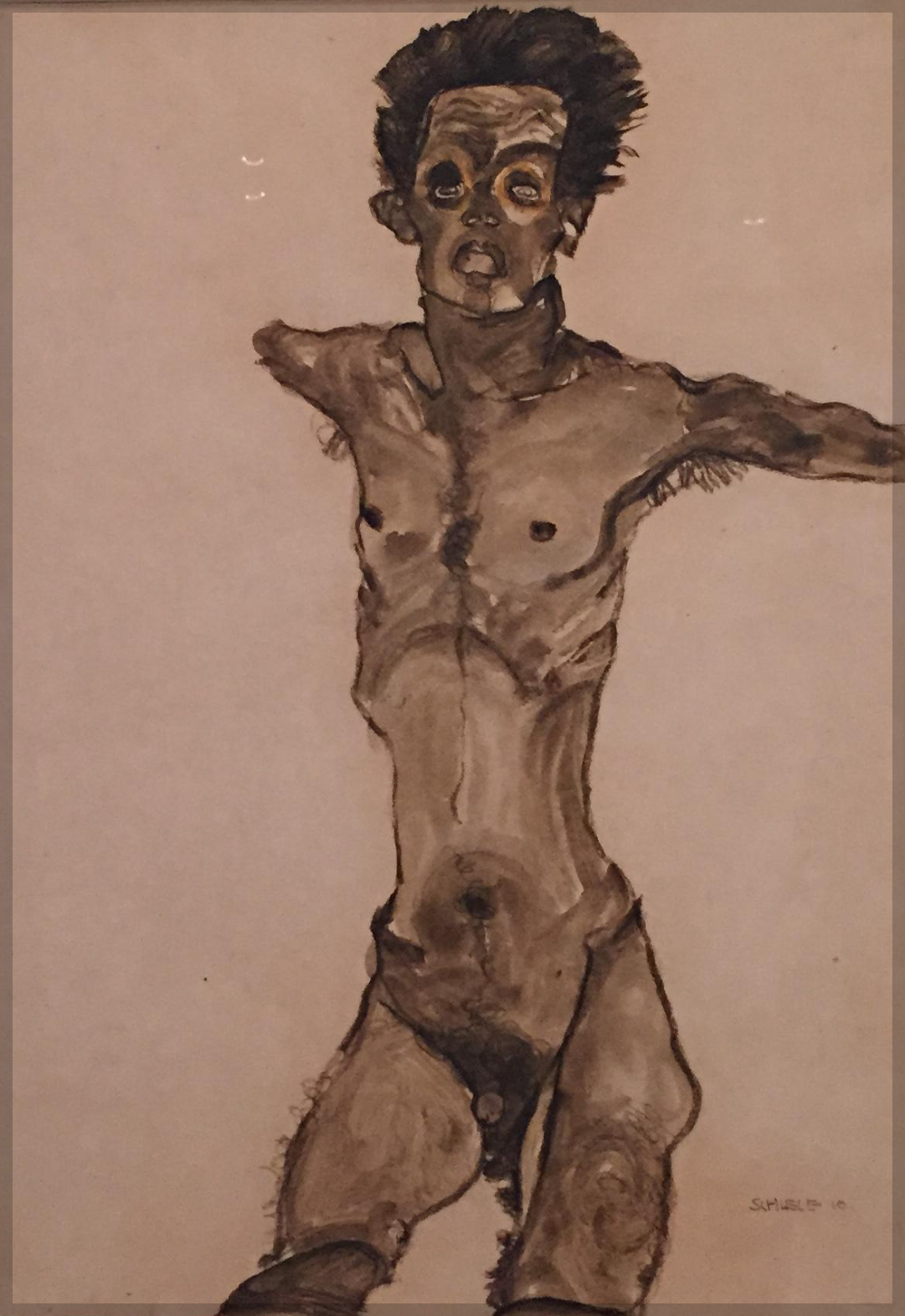

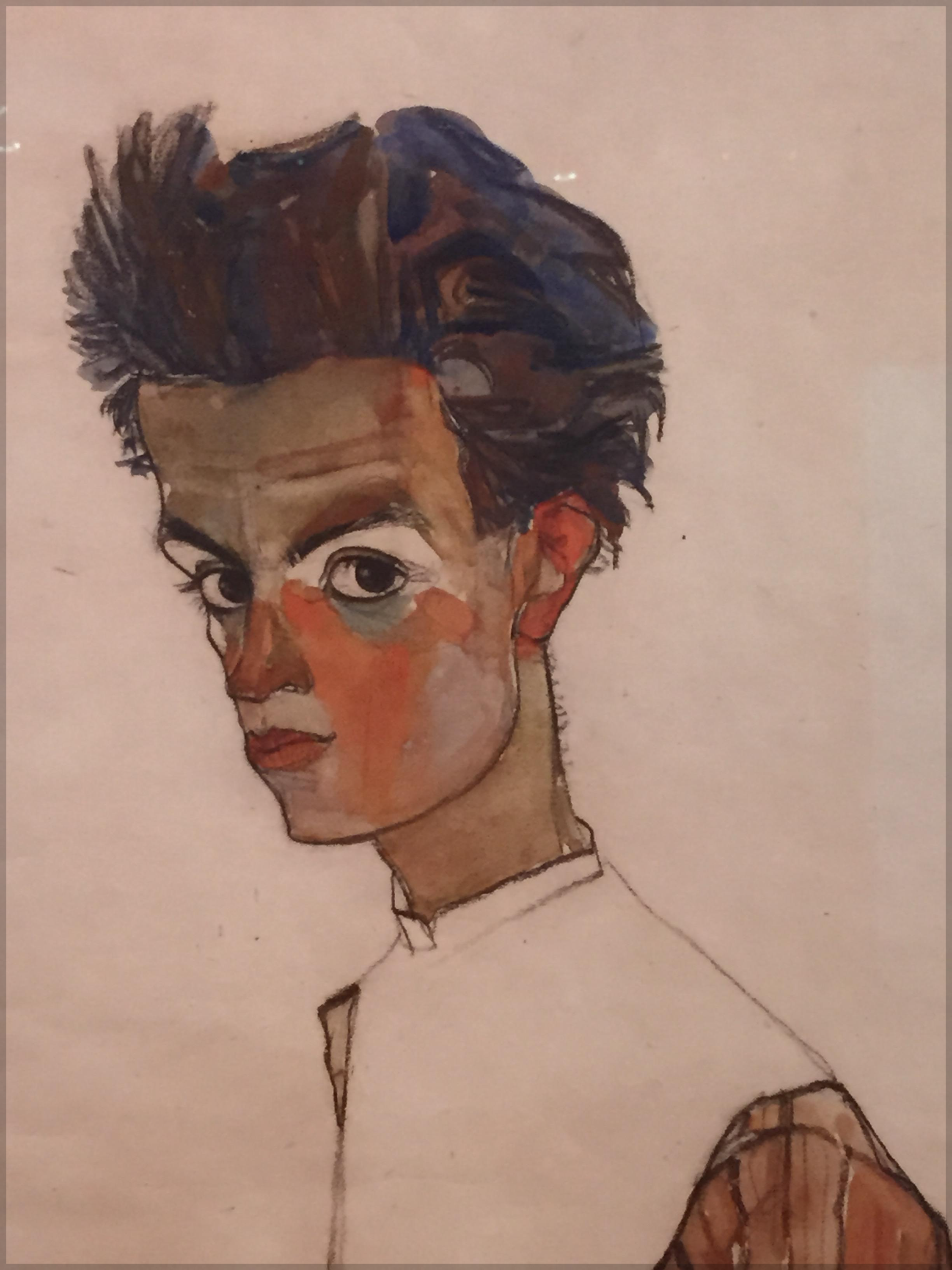

실레는 나르시시즘 화가였나?

자화상이 많다..

구아슈 작품이다. 히타이트가 처음 접하는 재료다.

무슨 특징을 가지는 걸까?

그림을 크게 분류하여 유화와 수채화로 구분한다면, 유화(oil)란 '기름'으로 섞은 물감을 사용한 그림이고 수채화는 안료들을 '물'에 풀어 그린 그림이다. 수채화는 19세기에 와서 독자적인 그림으로 인정받았다. 시각적으로 볼 때 유화는 색채가 불투명하고 붓 자국이 확연히 보이는 반면, 수채화는 그림이 투명하면서 붓 자국이 거의 느껴지지 않는다. 그리고 유화는 물감이 마른 후 덧칠로 수정이 용이한 반면, 수채화는 덧칠을 할수록 색이 탁해지고 어두워지기 때문에 수정이 거의 불가능한 특징이 있다. 그런데 유화도 수채화도 아닌 물감을 가리켜 '구아슈(Gouache)'라 한다.

| 구분 | 구아슈 | 유화(유채화) | 수채화 |

| 기원 | 고대 이집트 | 고대 그리스/로마 | 선사시대 그림 |

| 대표작가 | 샤갈 | 얀 반 에이크 | 영국의 여러 작가들 |

| 결합제(바인더) | 과거 : 아라비아검 현대 : 올리고당 |

잔탄검 분말 | 검 아라빅 |

| 투명성 | 불투명 | 불투명 | 반투명 |

| 건조 시간 | 빠름 | 느림 | 매우 빠름 |

| 마티에르(표면 질감) | 매트 | 광택 | 투명하고 섬세한 질감 |

| 수정 가능성 | 물로 일부 재작업 가능 | 불가능 (건조 후 어려움) | 물로 일부 수정 가능 |

| 색감 | 강렬하고 선명 | 깊고 풍부(제작 중, 마른 후 색변화가 없음) | 은은하고 부드러움 |

| 작업 특성 | 레이어 덮기 적합 (물과 함께 섞어서 사용) |

두껍게 바르기 적합(ex,임파스토기법 적용가능) | 투명 레이어 적합 |

유화 및 수채화와의 비교

히타이트는 내친 김에 구아슈와 템페라의 차이점에 대해서도 알아보았다.

'구아슈(Gouache)와 템페라(Tempera) 모두 오래된 회화 기법으로 빠른 건조 시간을 가지지만 다음과 같은 차이점이 있다고 하네. 오, 이런 스터디는 그림감상에 큰 도움이 되겠어'

| 구분 | 구아슈(Gouache) | 템페라(Tempera) |

| 기원 | 고대 이집트 | 고대 이집트(관, 파피루스에 쓰인 물감) |

| 대표작가 | 샤갈 | 두치오, 라파엘로, 미켈란젤로 |

| 바인더(결합제) | 아라비아 고무, 수용성 재료 | 계란 노른자 또는 계란 혼합액 |

| 안료 | 고농도 수채 안료 | 천연 안료(미네랄, 식물 등) |

| 질감 | 불투명하며 매트한 질감 | 섬세하고 단단한 표면 |

| 건조 시간 | 빠름(수채화보다 약간 느림) | 매우 빠름 |

| 표면 상태 | 마르면 부드러운 질감 | 단단하고 광택이 적은 표면 |

| 투명도 | 불투명, 레이어 덮기에 적합 | 반투명 또는 불투명 |

| 지속성 | 시간이 지나면 균열(ex, 균열이 생긴 중세회화) | 매우 높은 내구성 |

| 수정 가능성 | 일부 가능(물 사용) | 거의 불가 |

| 작업 방식 | 레이어로 덮어가며 표현 | 얇은 레이어를 여러 번 중첩 |

| 지지체(캔버스) | 종이, 패널, 캔버스 | 목재 패널(전통적) |

구아슈(Gouache) vs 템페라(Tempera) 비교

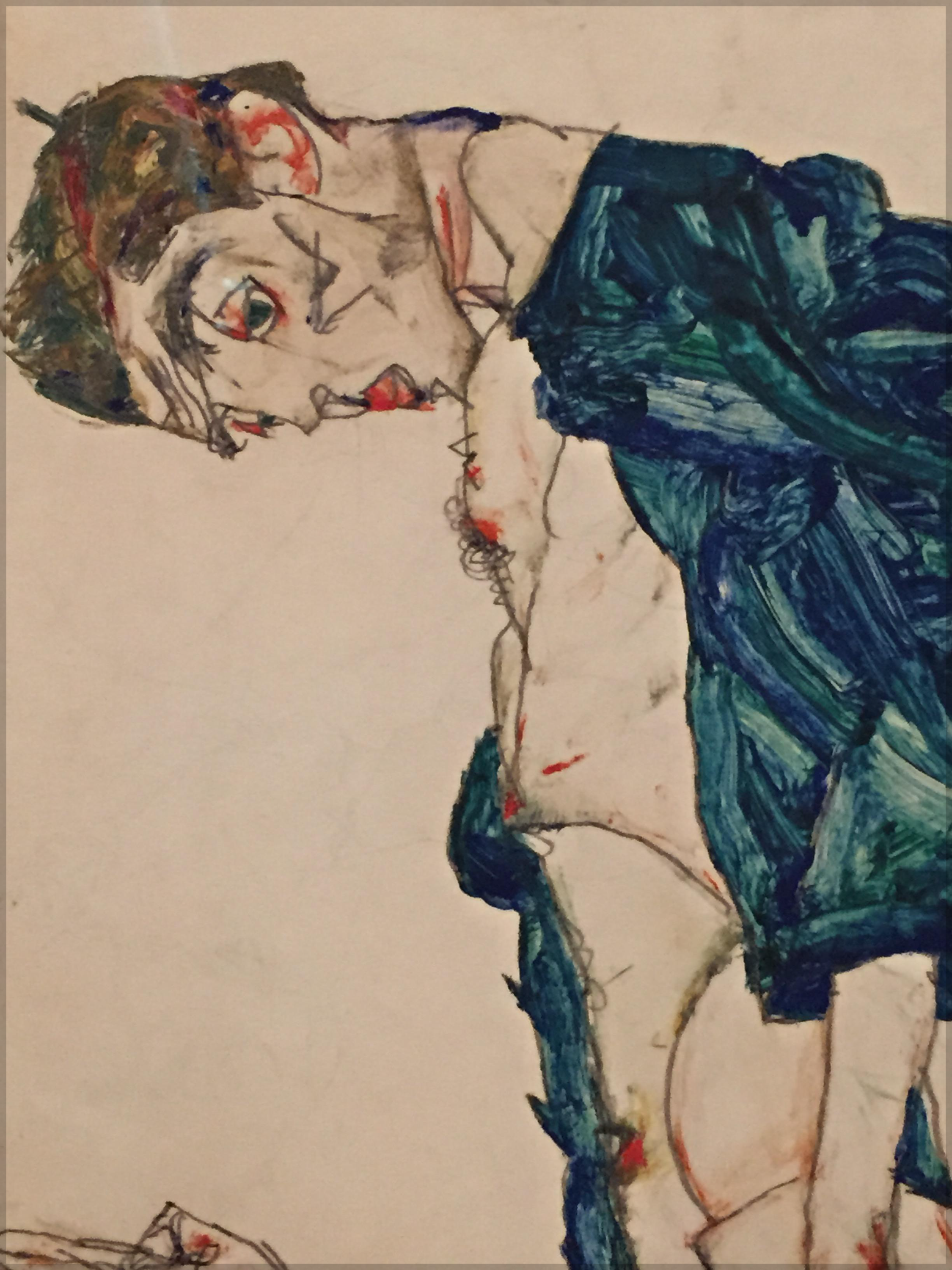

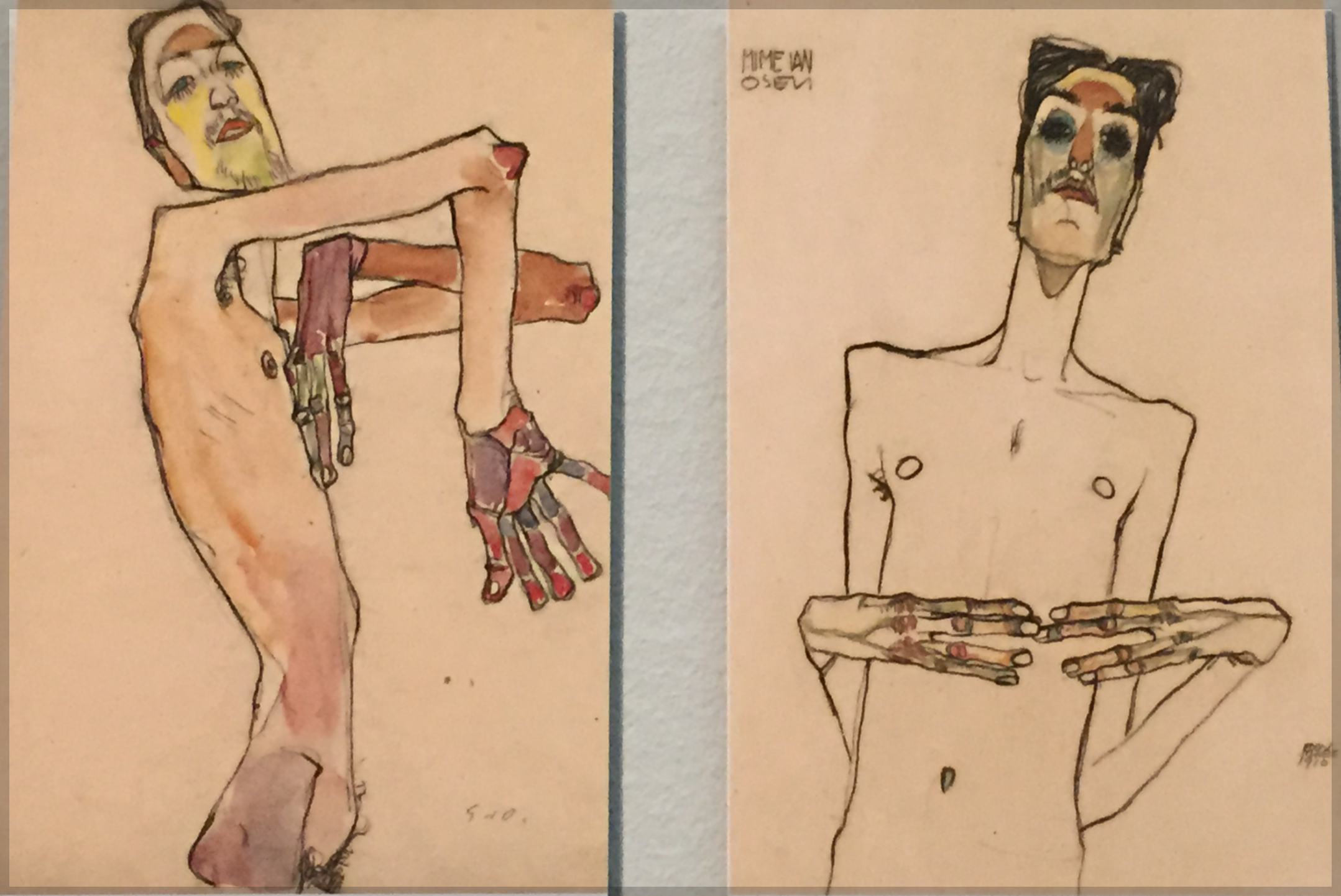

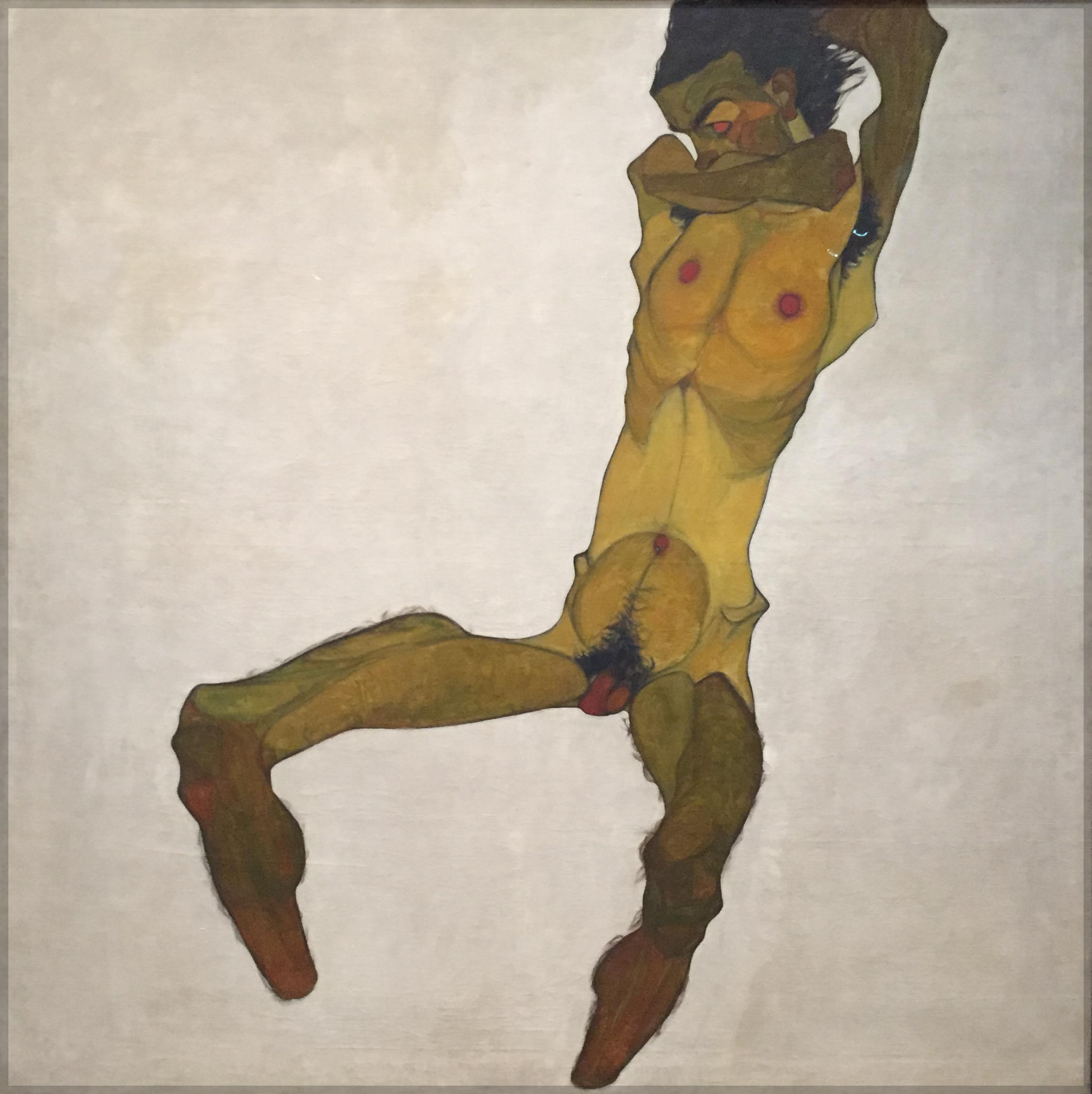

'이것도 구아슈 작품이군'

히타이트는 난감한 포즈의 남자(에곤 실레 자신) 누드화를 앞에두고 괜히 딴소리를 해댔다.

1910~1912년 사이 에곤 실레는 자신의 몸을 작품 소재로 즐겨 다룬 듯하다. 히타이트는 문득 빈센트 반 고흐가 모델 살 돈이 궁하여 자신의 모습을 많이 그렸다는 일화가 떠올랐다. 혹시 에곤 실레도 젊은 시절, 아 그는 젊은 시절이 인생의 전부였지, 그럼 화가로 초기 시대에 자화상을 즐겨 그린 이유 중 하나는 돈이 궁했기 때문일까?

앞서 스터디한 것과 같이 구아슈는 수용성 아라비아 고무를 교착제로 투입하여 반죽한 불투명 수채물감으로 그린 그림을 말한다. 물과 함께 사용하기 때문에 수채화와 비교되곤 하는데 실제로도 물을 많이 섞어 그리면 구아슈화인데 수채화의 느낌을 살릴 수 있다. 일반적으로 구아슈는 '흰색'을 섞어 물감의 톤을 조정하지만 물의 농담으로 색을 조정하여 부드럽고 은은한 차이를 표현해낼 수 있다. 수채화는 흰색이나 검은색 물감을 사용하지 않는데 비하여 구아슈에서는 백색 물감을 사용하여 색을 만드는 점이 뚜렷한 차별성이라 할 수 있다.

수채화가 '투명하게' 발색 되지만, 구아슈는 유화처럼 두껍고 불투명하게 덧칠하는 것이 가능하다. 이러한 성질 때문에 구아슈가 '불투명 수채'라고 불리는 것이다. 하지만 질감은 유화와 비슷한 특징을 나타낸다.

이처럼 '물'을 사용하는 구아슈화는 유화와 같은 윤기가 없는 대신 보다 선명한 색감을 표현할 수가 있다. 그리고 마른 후에 더욱 환해진다는 특징을 가지고 있다.

에곤 쉴레는 구아슈 작품이 많았다. 레오폴트 뮤지엄에는 잉크 혹은 연필과 구아슈를 혼합하여 그려낸 작품들이 널려 있었는데 위의 자화상 역시 마찬가지였다.

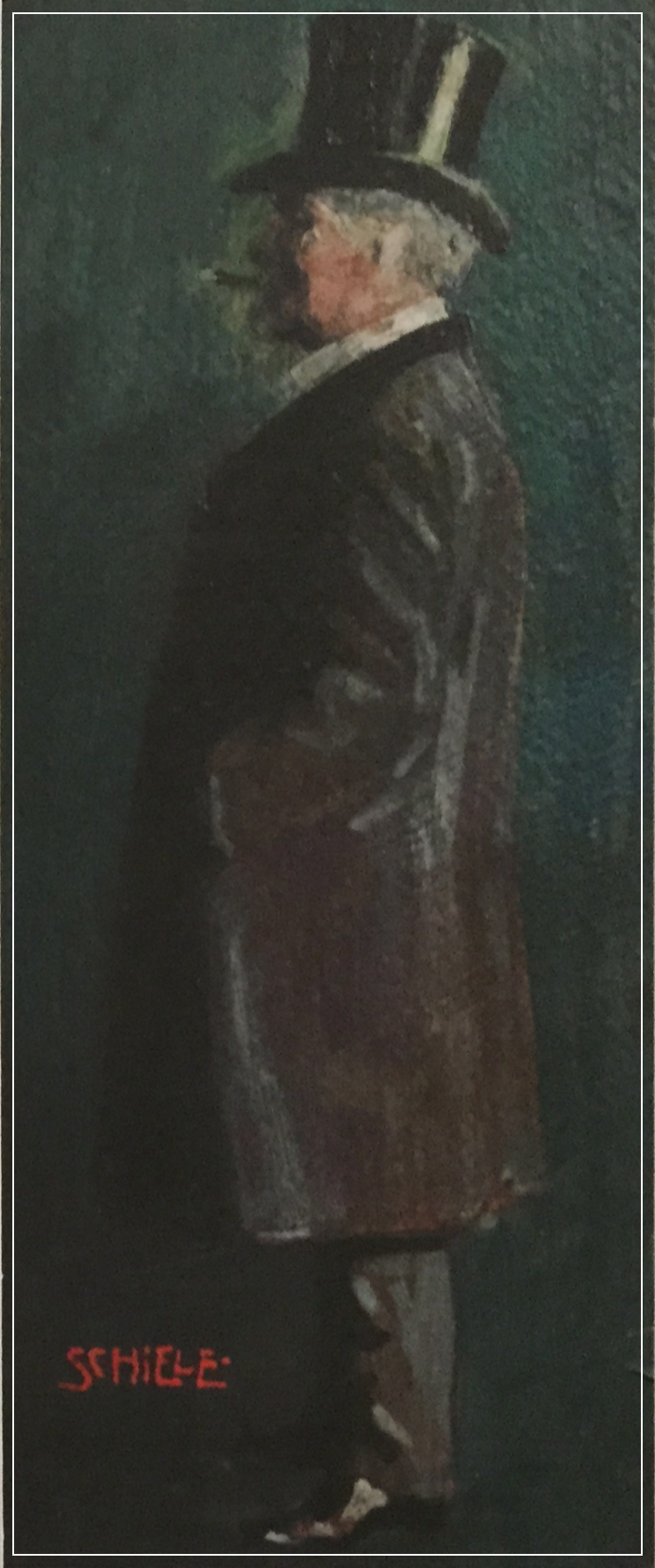

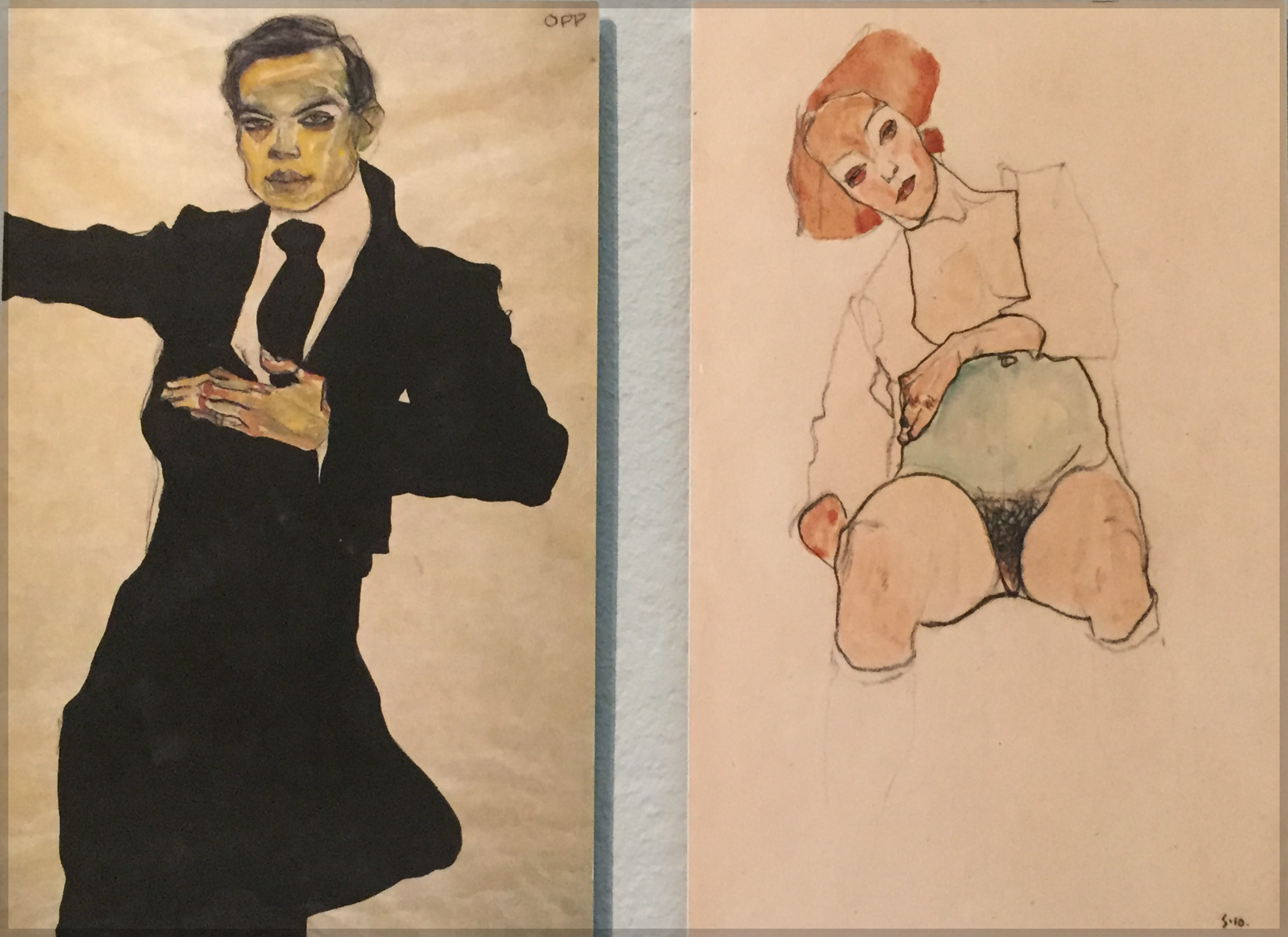

이 작품의 모델 레오폴트 치하체크(Leopold Czihaczek, 1842–1929)는 실레의 아버지가 매독으로 사망한 후 실레 형제들의 보호자 역할을 한 그의 삼촌이었다.

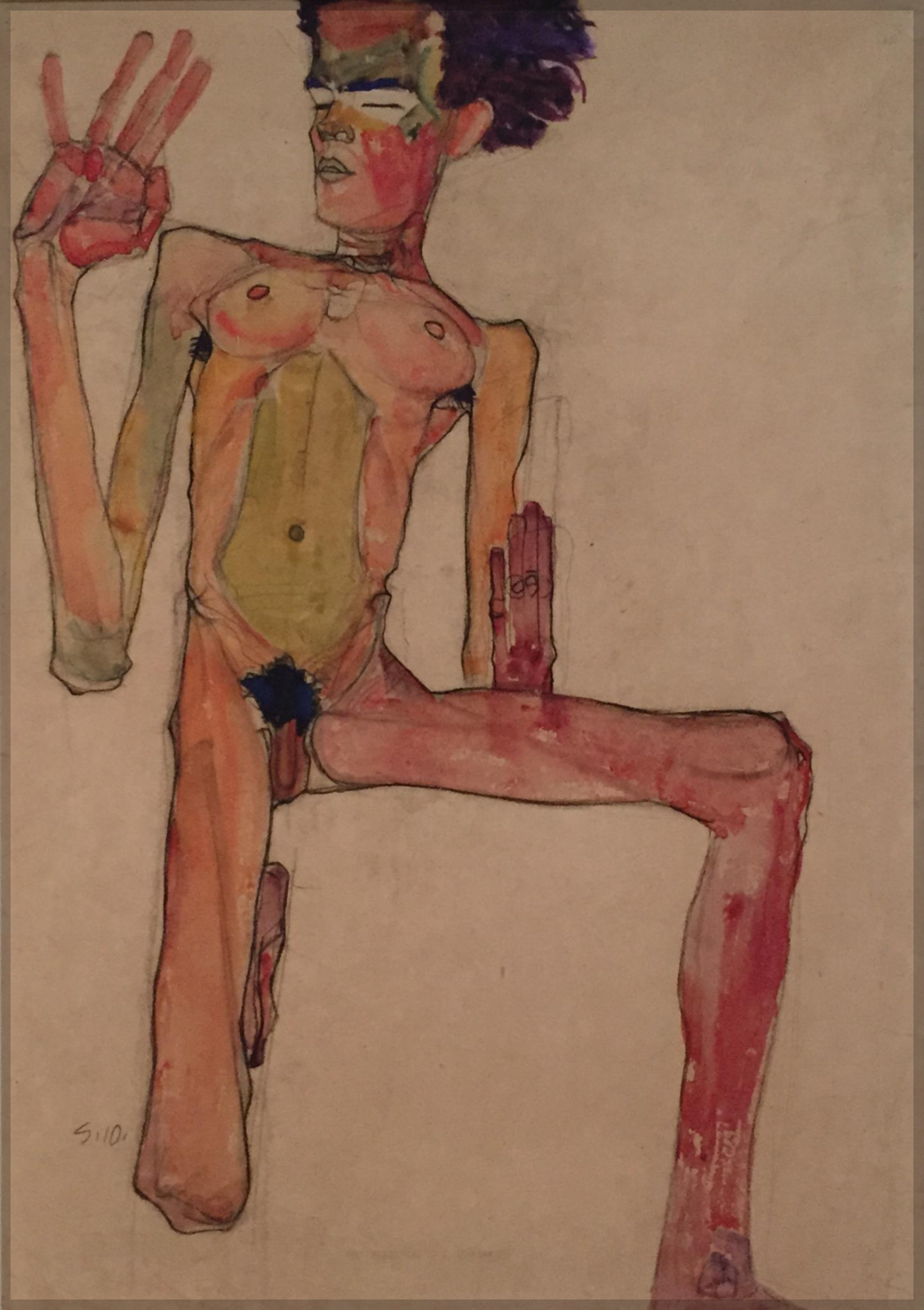

히타이트는 이 특이한 포즈의 누드 자화상이 오스카 코코슈카의 석판화 삽화 시리즈의 영향을 받은 작품으로 알려져 있다길래 오스카 코코슈카의 석판화 시리즈를 찾아보았다. 그런데히타이트 씨가 잘못 찾은 걸까? 컬러 석판화 시리즈에서 이거다 싶은 걸 발견하지 못했다.

어떤 사람은 말한다. 욕망에 충실한 솔직한 화가, 에곤 실레..

히타이트는 생각한다. 욕망에 충실해서 관람자를 불편하게 만드는 화가 에곤 실레..

이 작품은 일러스트처럼 보여서 당혹스러웠다.

'아, 나는 이런 스타일을 그다지 선호하지 않는데.. 실레는 왜 이런 그림을 그렸을까?'

히타이트는 재료가 무엇인가 살펴보았다.

'Opaque(오페이크)라.. 이게 뭐지?'

인터넷 검색을 하니 수채화의 종류는 투명 수채화와 불투명 수채화로 세분할 수 있는데 이 Opaque라는 게 불투명 수채화로 명기되어 있다. 아. 그래서 일러스트 느낌이 나는 것이었나?

만추의 작은 나무는 실제 풍경이 아니다. 오히려 벌거벗고 고립된 나무는 노출되고 고독한 느낌과 생존에 대한 의지를 구현한다. 이 작은 패널은 바람에 흔들리는 "춤추는" 나무가 아니라 역경에 맞서는 자연, 즉 인류의 성장과 끈기를 보여주는 기념비적인 묘사이다.

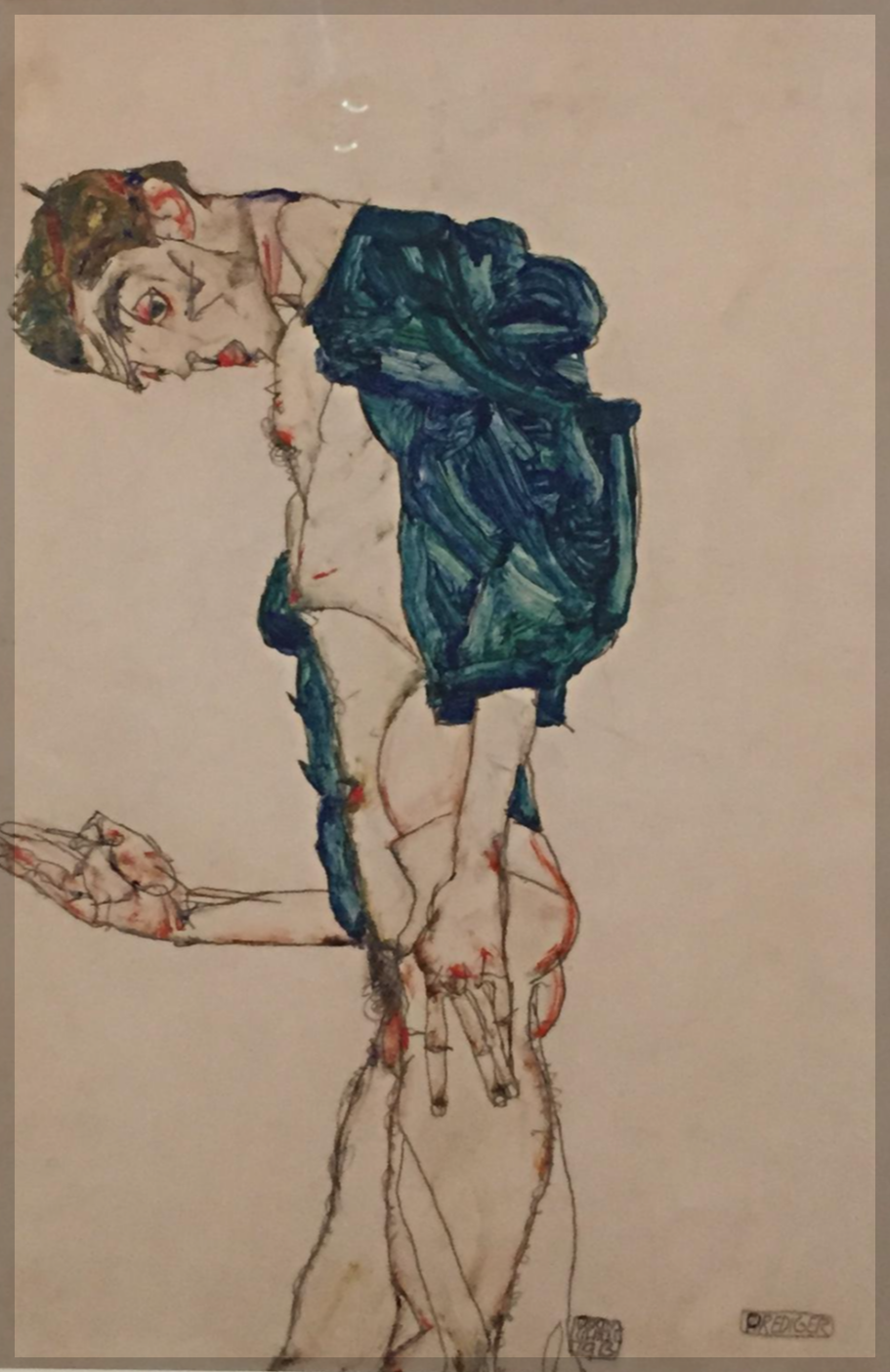

제목으로 <작사가>를 뽑아놓은 작품인데 모델은 자신이었다. 100% 유화작품.

히타이트는 궁금했다. 분명 자화상을 그렸으면서 왜 작사가라는 이름을 붙였을까?

실레는 모델인 자신을 극도로 일그러진 자세로 세웠다. 머리는 왼쪽으로 기울어져 있고, 눈은 뭔가 의심스러운듯 눈썹을 치켜올린 채 옆을 바라보고 있는 모습이다. 상상으로 세운 포즈겠지. 자기 자신을 저렇게 세워놓고 그림을 그릴 수는 없으니까. 그럼 특별한 포즈로 사진이라도 찍어놓고 그것을 참조삼아 그린 것일 수도 있겠지. 히타이트 속사람의 속삭임이 은은하게 내면의 공간으로 퍼져나갔다.

'그런데 음경과 배꼽만 빨갛게 빛나는 색으로 표현해놓았어. 거참..'

히타이트는 처음 만나는 남자 에곤 실레가 매우 '도전적인 인물'이라고 받아들여졌다.

그리고 '작사가'라고 이름붙인 이유는 끝내 찾아내지 못했다.

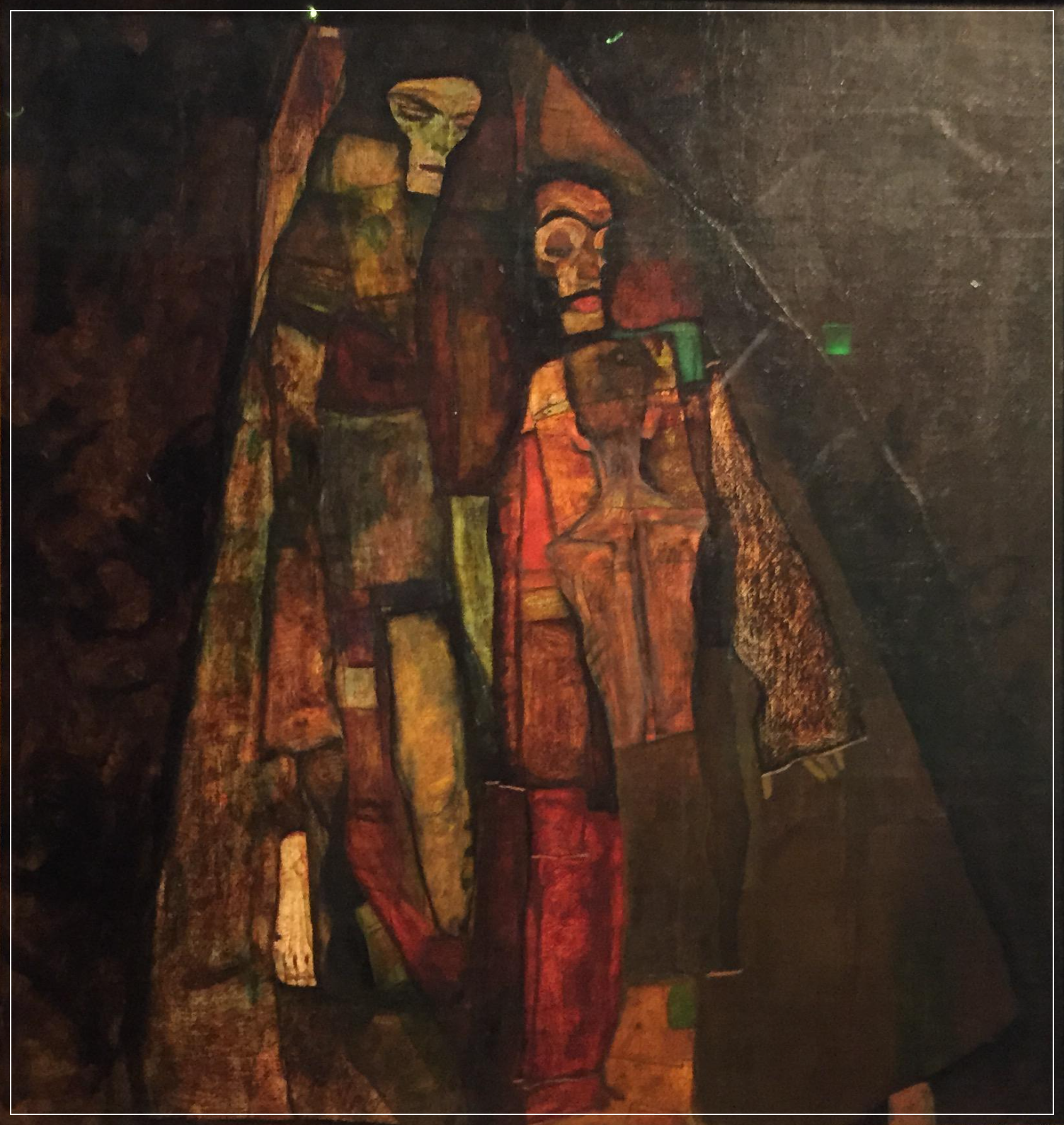

Self-Seer라는 단어는 '자기 선견자'라는 뜻을 가지고 있다. Seer란 단어의 뜻은 '예언자(초자연적인 통찰력을 통해 미래가 어떻게 될지 볼 수 있다고 여겨지는 사람)'라고 기술되어 있다.

'아, 이건 완전히 그림 감상에 영어공부가 첨삭되는 느낌이 일어나는 상황이다.'

Self-Seers와 Death and Man이라는 제목을 붙인 이 그림에서 Egon Schiele는 위기에 처한 자아를 이 이중 자화상의 모티프로 삼은 것으로 여겨진다. 그런데 자신 뒤에 있는 인물은 마치 그림자 같은 이중성을 추구하는 듯한 모양새.

작품 <Self-Seers>에서 눈을 감은 채 자신만의 성찰에 빠져 있는 인물과 그 뒤에 배경처럼 포즈를 취하는 창백한 망령에서 거리두기가 이루어지는 것같다. 그리고 그림 아래에서 튀어나온 손의 형상에 의해 해리의 정도는 더욱 강화된다.

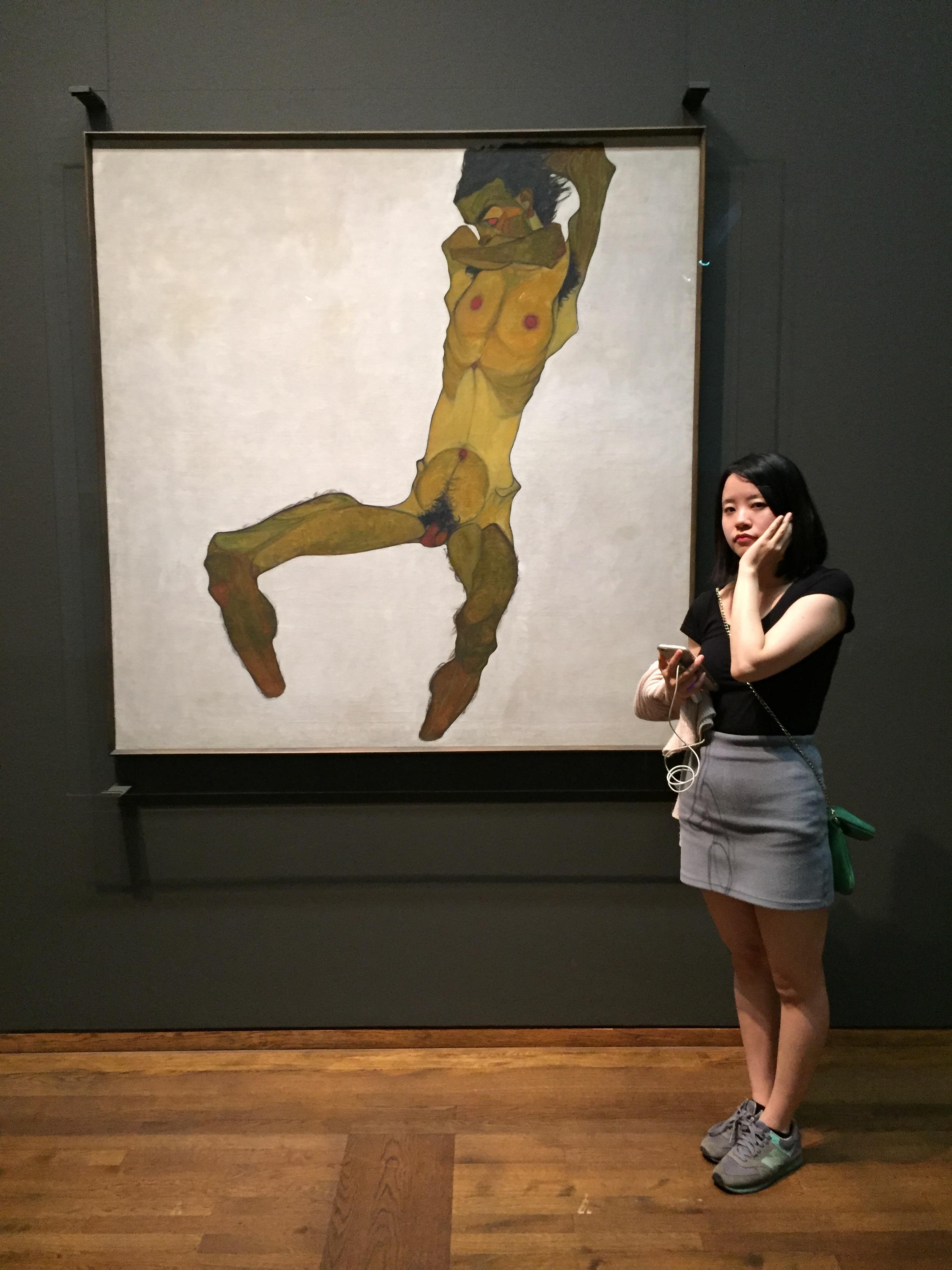

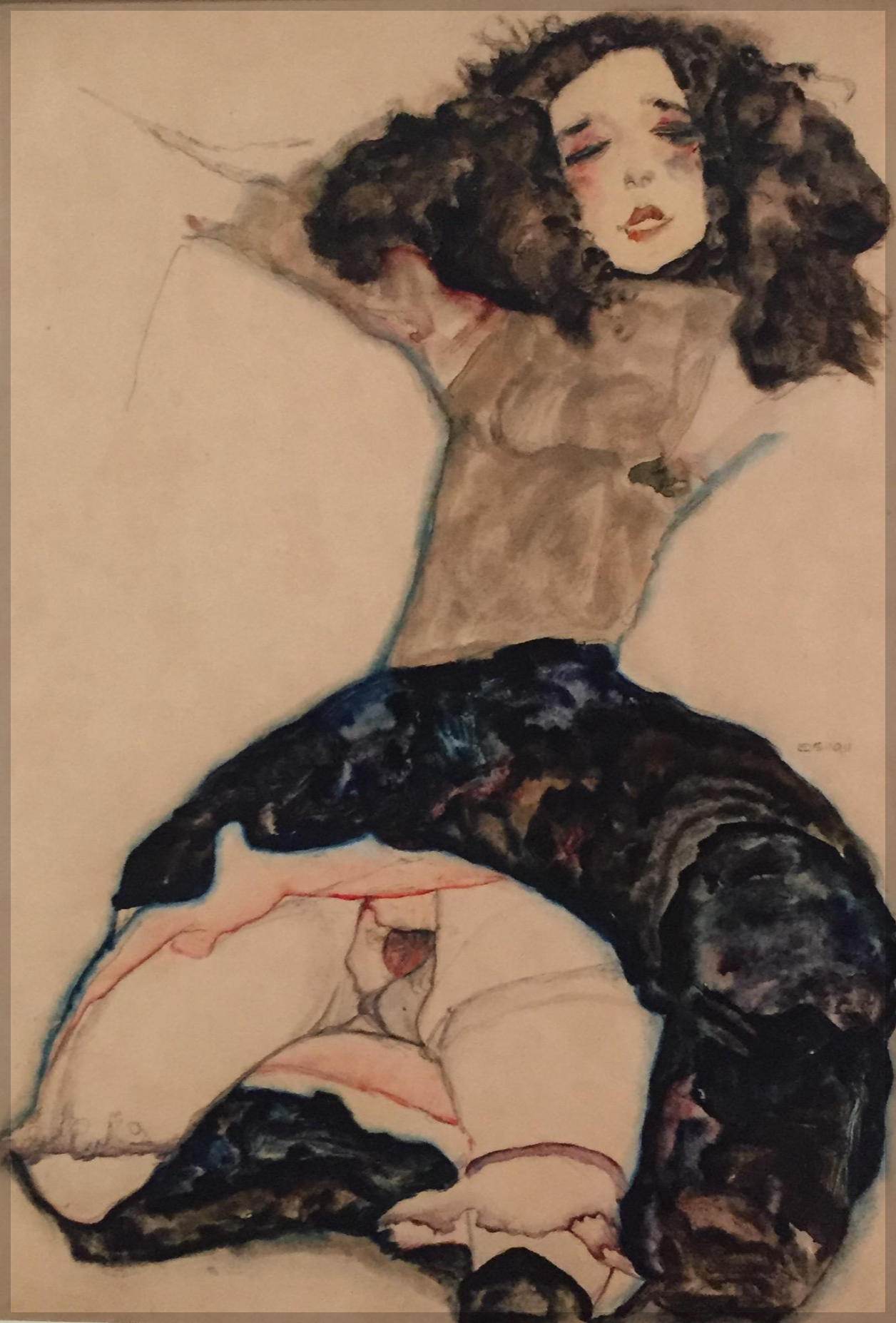

'<Black-Haired Girl with Lifted Skirt(검은 머리의 치마를 들어 올린 소녀)>라.. 음, 이것도 구아슈로 그린 작품이군'

히타이트는 야릇한 분위기의 도발적인 그림 앞에 섰다.

이 그림 앞에 서는 데는 용기가 필요했다.

아마도 딸이 사진을 찍어달라며 포즈를 취했기 때문에 가능했던 일이 아닐까?

검은 머리의 여성이다. 1911년이면 에곤 실레가 발리 노이질과 한참 놀아다던 시기가 아니던가? 그리고 저렇게 도발적인 포즈를 취해줄 여성이 어디 흔하겠는가. 그런 점에서 발리 노이질을 모델로 그렸을 가능성이 있어보이는군.

반쯤 누워 있는 여성의 검은 머리카락은 엉덩이 주위에 드리워진 어두운 치마와 모양이 닮아있는 듯하다. 그런데 치마를 들어올리면 저렇게 생식기가 노출되는걸까? 히타이트는 그게 궁금했다.

아무리 O형 여자라 해도 강심장은 아니었던 모양이다.

하지만 히타이트는 저런 작품 앞에서 포즈를 취하며 사진을 찍는 것만으로도 참 대단하다는 생각을 했다.

(계속)

'서유럽 미술관 순례' 카테고리의 다른 글

| 서유럽 여행 - 비엔나 레오폴트 미술관 (5) / 에곤 실레의 풍경화 (2) | 2025.02.14 |

|---|---|

| 서유럽 여행 - 비엔나 레오폴트 미술관 (4) / 에곤 실레에 빠지다 (0) | 2025.01.26 |

| 서유럽 여행 - 비엔나 레오폴트 미술관 (2) / 안녕하세요, 클림트 씨 (0) | 2025.01.25 |

| 서유럽 여행 - 비엔나 레오폴트 미술관 (1) / 리차드 게르스틀과의 만남 (0) | 2025.01.25 |

| 서유럽 여행 - 뮌헨 알테 피나코텍 (1) | 2025.01.20 |