2022년 5월 7일,

큰딸과 함께 국립현대미술관 나들이를 했습니다. 이건희 컬렉션 특별전 전시회를 관람하고 이어서 시내 중심가의 사설 갤러리에서 전시 중인 자사 소장 명작 작품을 관람하는 기회도 가졌습니다.

이건희 컬렉션 소개가 길지 않으면 함께 포스팅하겠습니다.

기대하시라~ 두구두구두구...

그곳(시청 옆 빌딩)에서 샤갈의 원화 1점과 스위스 신예화가 니콜라스 파티의 파스텔화를 알현할 수 있었습니다. 일종의 호사를 누린 것입니다. 아트 잡배의 눈에 비치기로는 조지 콘도의 작품 1점은 왜 소장하고 있는지 이해가 가지 않았습니다. 좋아서가 아니라 '재테크' 였다면 할 말 없습니다...

큰딸로부터 안내를 받았으니

이건희 컬렉션 관람 인증샷을 찍어주며 답례를 합니다.

제일 먼저 알현한 작품은 백남순의 <낙원>입니다.

백남순이 누구냐구요?

백남순은 일본 도쿄 여자미술학교를 다녔고 1928년에는 프랑스 파리로 건너가 서양 미술을 공부하고 도입했던 선구자적 화가입니다. 나혜석과 함께 1세대 여성 화가의 대표주자로 꼽히고 있습니다.

백남순은 나혜석(1896∼1948)에 이어 도쿄 유학을 간 여성 화가입니다. 그는 도쿄에 이어서 미지의 세계 도전을 위한 프랑스 파리 유학을 단행했습니다. 그리고 1930년, 파리의 하늘 밑에서 조선의 청년 화가 임용련(1901∼1950)을 만납니다. 당시 임용련은 미국 예일대를 수석 졸업하고 유럽 일주여행 중이었습니다. 이들은 센강 하류의 에르블레 성당에서 혼례식을 올리고 양가 부모에게 인사차 귀국합니다.

하지만 동시대 최고 지성의 화가라 해도 조선에 이들의 직장은 없었습니다. 별 수 없게 되자 부부는 평안북도 정주의 오산학교로 갔고, 그곳에서 제자 이중섭(1916∼1956)을 키웁니다. 정주에서 광복을 맞았지만 이내 공산치하로 내몰리자 빨갱이들을 피해 월남했습니다. 미국통이었던 임용련은 인민군 치하의 서울 중부서로 끌려가 처형당한 것으로 알려지고 있습니다. 더군다나 이들의 작품을 실은 기차는 평북 고읍역에서 남행을 멈추었고, 그 뒤 폭격으로 전소되는 불행을 겪었습니다. 그 탓으로 남은 작품이 거의 없다시피 합니다. 비운의 화가였습니다.

이건희 컬렉션에 소장 중이었던 <Paradise(낙원)>은 그 와중에 살아남은 몇 안 되는 작품에 해당됩니다. 고 이건희 회장이 한국미술사에 끼친 영향의 한 단면을 보게 되는 셈입니다.

전시실 입구 전면을 장식한 백남순의 <낙원>!

오, 이 작품, 느낌이 있습니다.

알고 보니 이인성은 젊은 나이에 요절한 비운의 천재화가, 혹은 한국의 고갱이라 불리며 깊은 관심을 받았던 인물이었습니다. 저만 모르고 있었던 거죠..

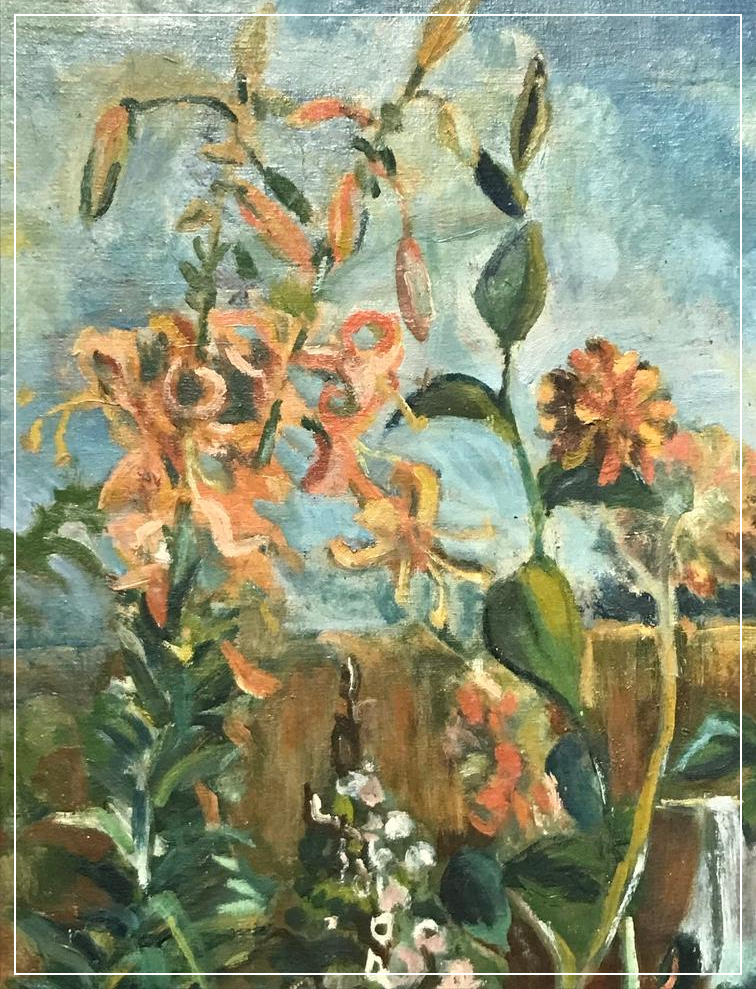

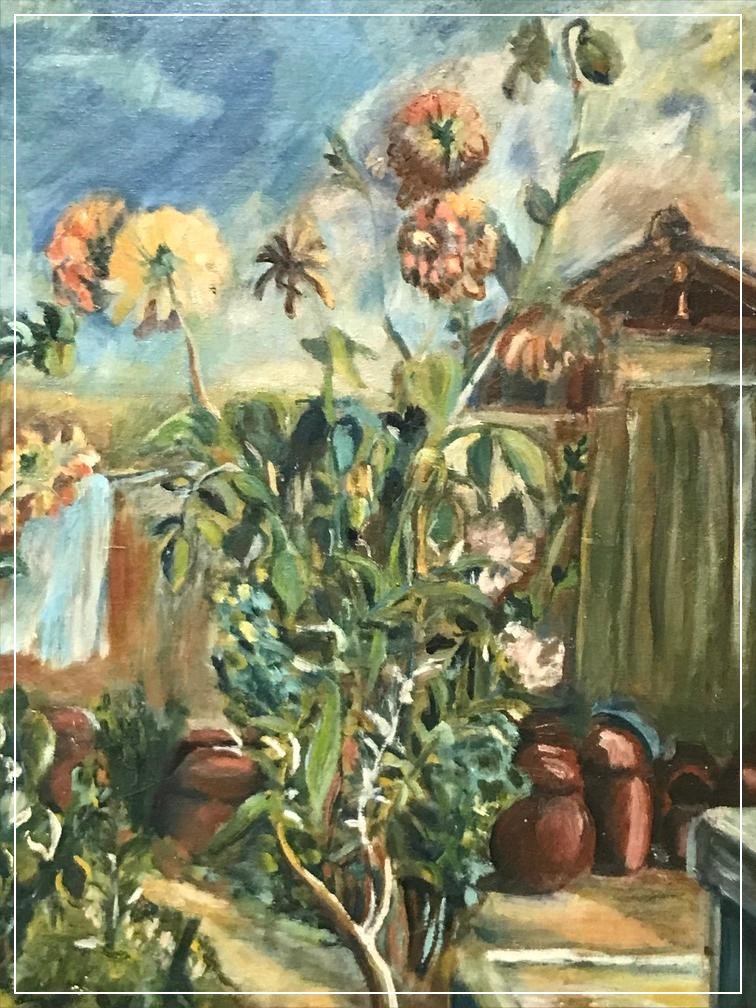

이인성은 길지 않은 화가이력을 가지고 있었지만 일생동안 수채화와 유화를 병행하여 작업했습니다. <다알리아>는 그가 사망하기 몇 해 전에 제작된 작품으로 정원에 만발한 다알리아를 표현한 것입니다. 이 작품은 대상을 단순화하여 식물 군상을 구불거리며 너울지게 나타내고 있는 유화로 초기 서양화의 중요한 결실 중 하나라 할 수 있겠습니다.

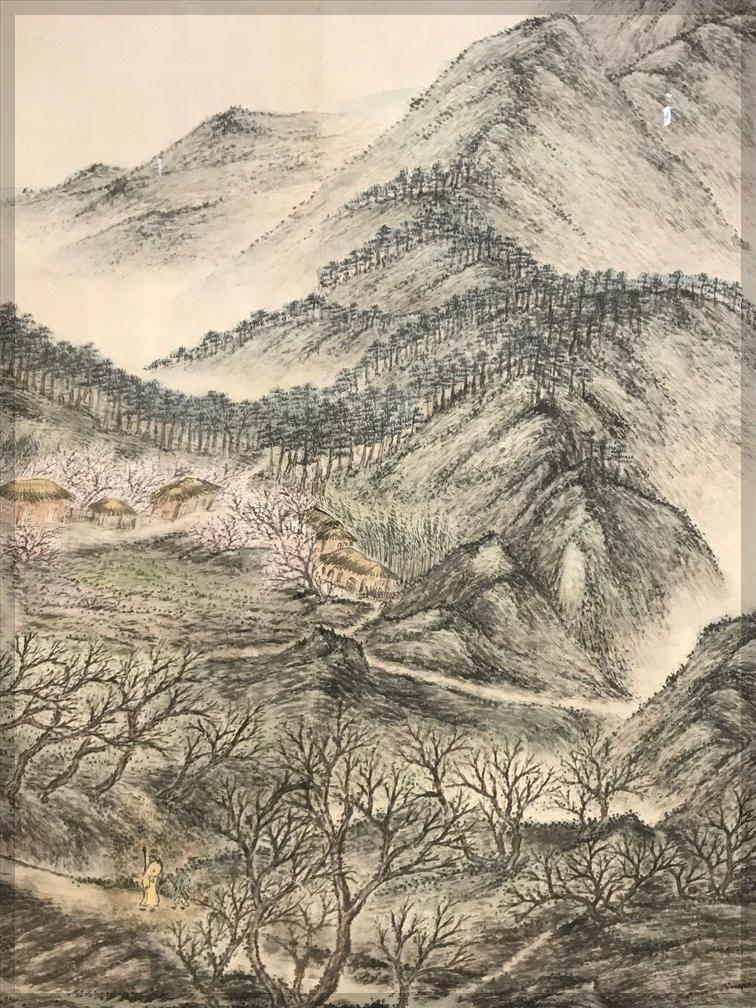

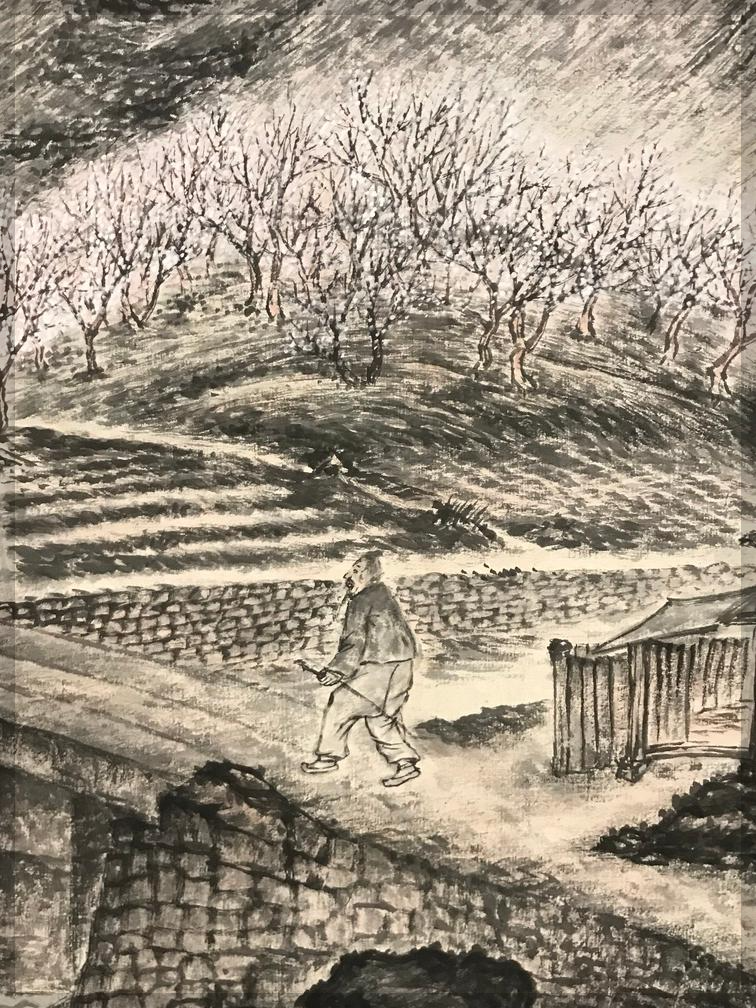

<산수춘경>은 일본 신남화를 절충하던 창작태도에서 벗어나 실경 스케치를 기반으로 새로운 화풍으로의 전환을 예고한 것으로 주목을 받았던 작품입니다. 화면 왼쪽 상단의 관지(款識)는 1944년 겨울 전라북도 전주시 완산화실(完山畵實)에서 <산수춘경>을 그렸음을 알려줍니다. 30년이 지난 1974년 초봄 이 작품을 다시 보고 적은 제시(題詩)는 도연명(陶淵明)의 '도화원기(桃花源記)'를 연상시킵니다.

작품 속으로 들어가 봅니다.

일상에서 접하는 이른 봄의 산천을 초록색 필선과 점묘로 나타내었습니다. 산자락 아래 노란색 지붕의 초가집들과 그 주변을 둘러싼 분홍색 복사꽃은 농촌을 도원의 이상경(理想景)으로 전환시키려는 의도가 담겨 있습니다. 전체적으로 화사하고 따스한 봄의 정취를 잘 전달해주고 있습니다.

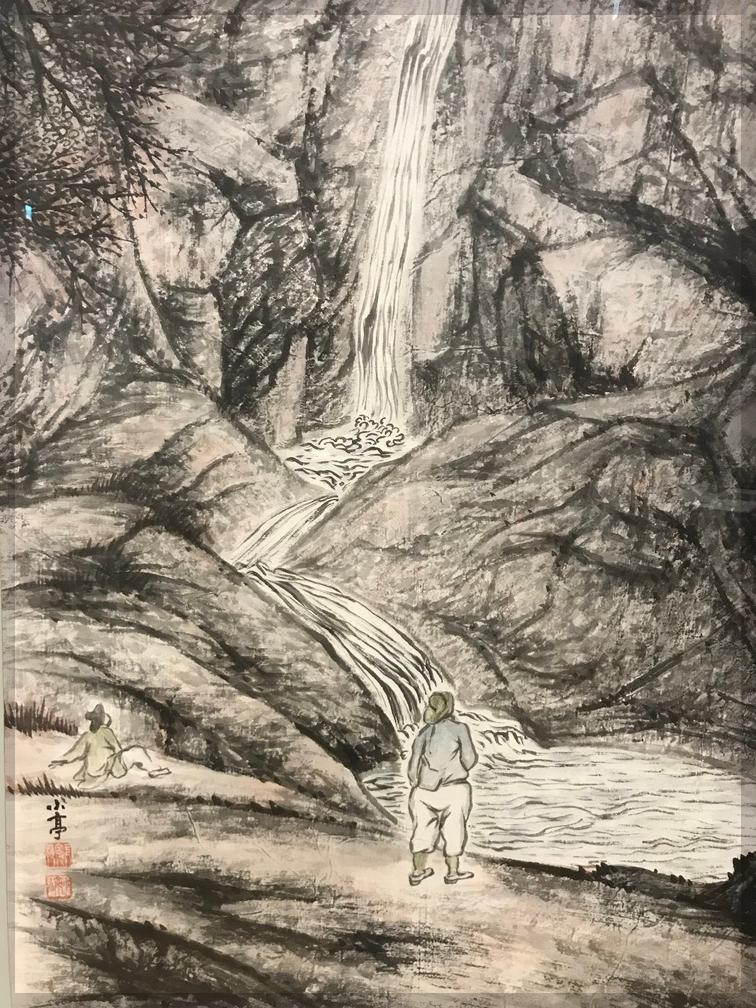

하강하는 폭포와 이를 마주한 채 서 있는 남성의 뒷모습은 화면에 대담한 수직적 구도를 만들어내고, 좌우의 각진 바위들의 표면에 가한 적묵법과 파선법은 응축된 대자연의 기운을 사실적으로 전달해 줍니다.

전반적으로 과장된 표현을 절제하여 현장 사생의 창작 태도가 그대로 화면에 드러나며, '소정 양식'의 또 다른 변주를 보여준다는 점에서 각별한 의미를 가지는 작품입니다.

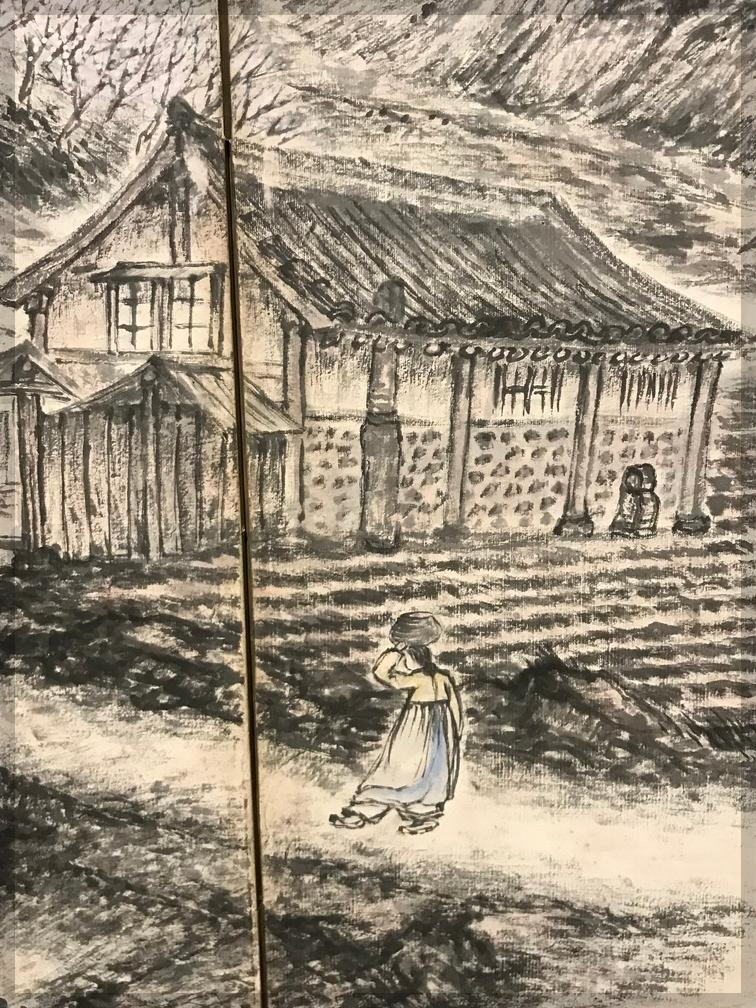

화면의 대각선으로 배치된 길과 돌다리를 따라 파노라마처럼 전개된 기와집과 초가집, 뒷산의 허물어진 옛 성벽, 나무들과 복사꽃 등에서 사실적 현장감이 잘 드러납니다. 거대한 화면을 가로지르는 길과 돌다리는 마을의 오랜 역사를 상징하는 것처럼 구도에 안정된 통일감을 주는 것이 특징입니다.

여기에 복사꽃에 의해 도원의 이상경으로 전환된 마을 전체를 뒤덮은 적묵법이나 파선법에 의해 만들어진 장대한 이미지와 먹색이나 갈색의 차분한 색조는 서로 조화를 이루고 있습니다. 근경에서 마을로 향하는 지팡이를 든 노인과 머리에 짐을 얹은 소녀는 현재의 삶을 묵묵히 살아가는 그곳이 바로 무릉도원이라는 사실을 일깨우는 시각적 장치입니다.

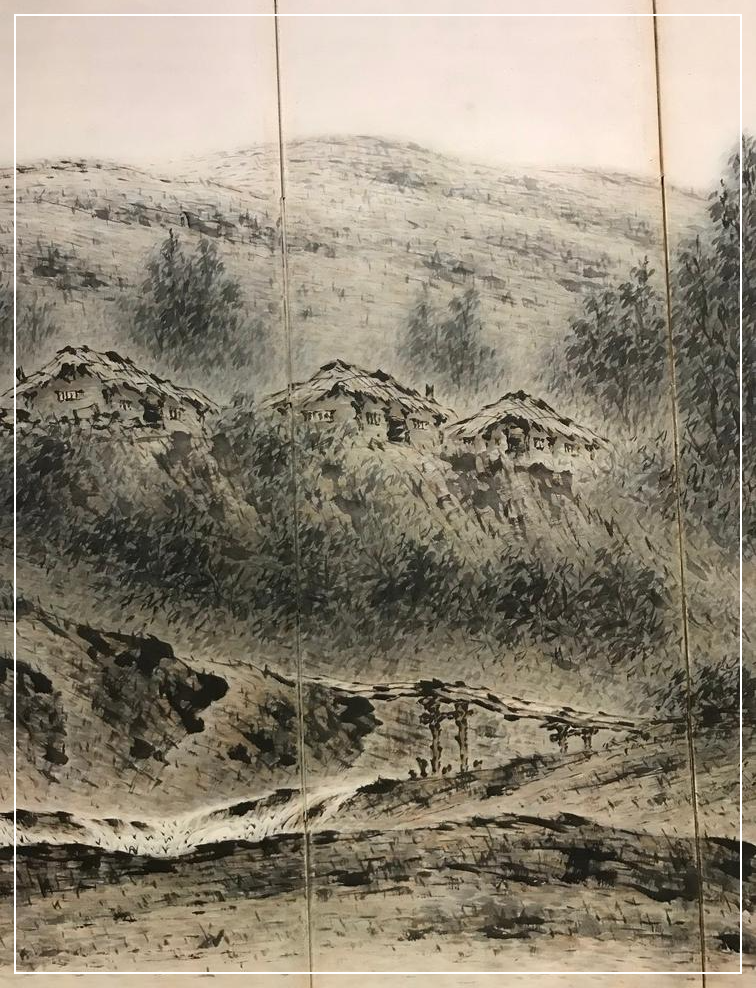

<무릉도원>은 동양의 이상향을 대표하는 산수화입니다. 이상향을 그린 작품으로는 일반적으로 도연명의 '도화원기'가 널리 알려져 있습니다. 하지만 이상범은 화면 상단에 당나라 문인 왕유(王維)가 도연명의 시를 차운한 '도원행(桃源行)'을 적은 다음, 1922년 벽정(碧庭)이라는 인물을 위해 그렸다는 관지(款誌)를 남기고 있습니다.

'산고수장(山高水長)'은 송나라 문인 범중엄이 한나라 광무제가 하사하는 벼슬을 거절한 채 평생을 은거했던 엄광의 고결한 인품을 기리며 지은 '동려군엄선생사당기'의 "구름 낀 산이 푸르고 강물은 깊고 넓도다. 선생의 유풍은 산처럼 높고 저 물처럼 장구하리라"에서 모티브를 얻어 제작된 8폭 병풍입니다.

친숙한 향토경을 그려낸 작품에 군자의 고결한 인품이 산처럼 높고 물처럼 끝없이 이어진다는 의미를 지닌 '산고수장'을 화제로 적은 것은 아마도 이 작품의 제작을 의뢰한 사람의 인품이나 높은 안목을 칭찬하기 위한 것으로 추정됩니다.

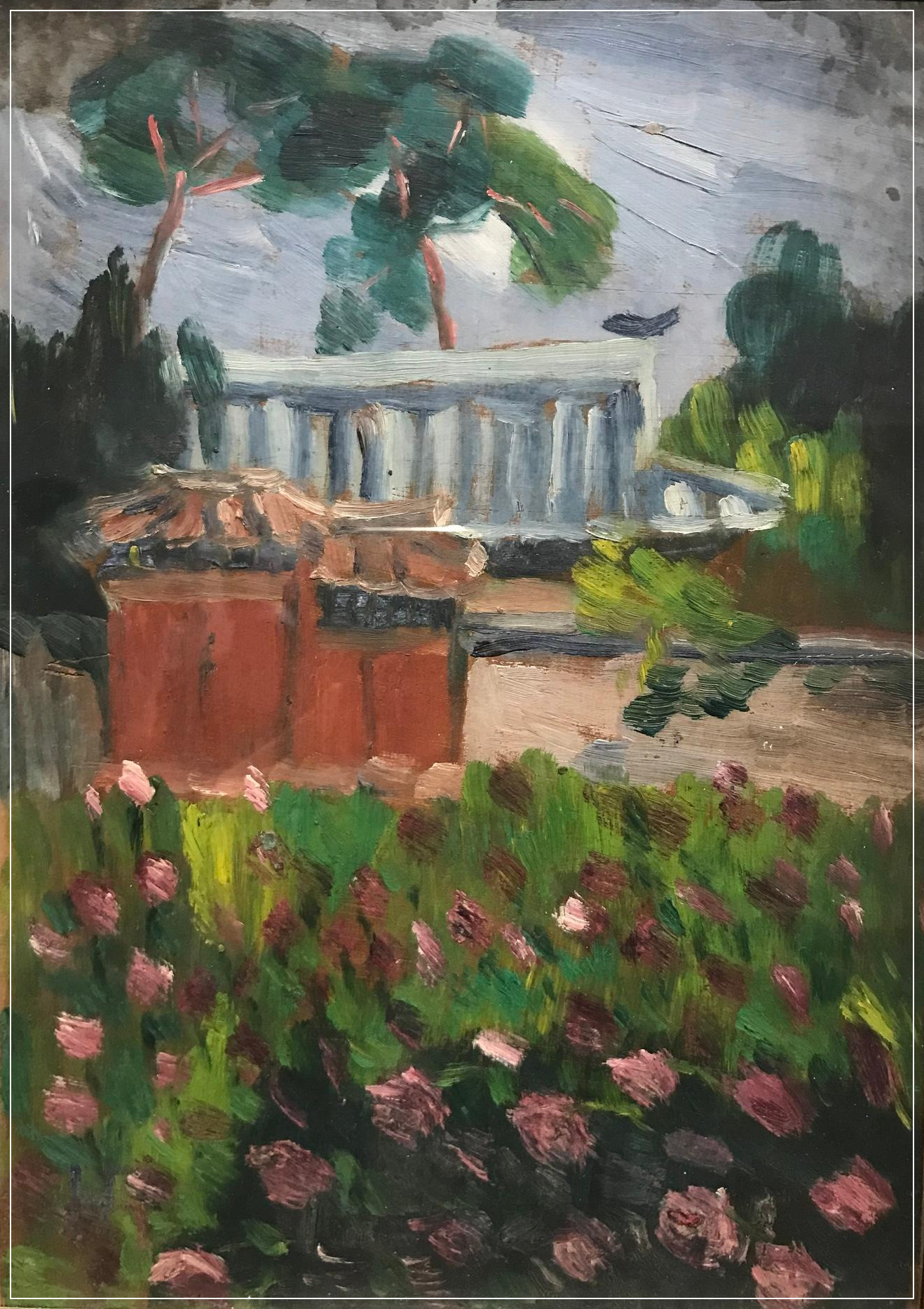

나혜석의 <화령전작약(華寧殿芍藥)>은 1934년 '이혼고백서'를 발표하여 사회적 파란을 일으킨 이후 제작된 것으로 추정되는 작품입니다. 이혼 후 고향인 수원에 내려와 있으면서, 정조의 사당인 화령전(華寧殿)과 그 앞의 작약을 화폭에 담았습니다. 화령전의 지붕과 그 앞의 빨간 문, 그리고 화면의 반을 차지하는 활짝 핀 작약이 날아갈 듯 활달한 필치로 묘사되었습니다. 빨간색과 초록색의 강렬한 대비, 속도감 있는 필체는 전체적으로 화면에 생명을 부여하며 강렬한 인상을 줍니다. 묘사에 충실했던 초기 작품에 비해, 거칠고 주관적인 '표현'이 강조된 점이 특징입니다.

작품이 범상치 않은 기품이 있어 보입니다.

나혜석의 작품을 처음 접했는데 미적 감각이 뛰어난 화가라는 생각이 들었습니다.

<여인>은 박래현의 초기 여성 인물화 중 하나로 널리 알려진 작품입니다.

미술학교 재학 중에 그린 작품이지만 안정된 데생력과 섬세한 감정표현을 잘 살아 있습니다. 1940년부터 1960년대에 이르기까지 '여인'은 박래현의 작품세계에서 중요한 소재였습니다. 위 작품에서 등을 비스듬히 보이며 수심에 싸인 듯 앉아 있는 여인의 자태는 맑고 담백한 채색으로 인해 더욱 정적인 분위기를 자아냅니다. 오른손에 든 종이학에 대한 해석이 분분하지만 그림을 그린 동기에 관해서는 알려진 바가 없습니다.

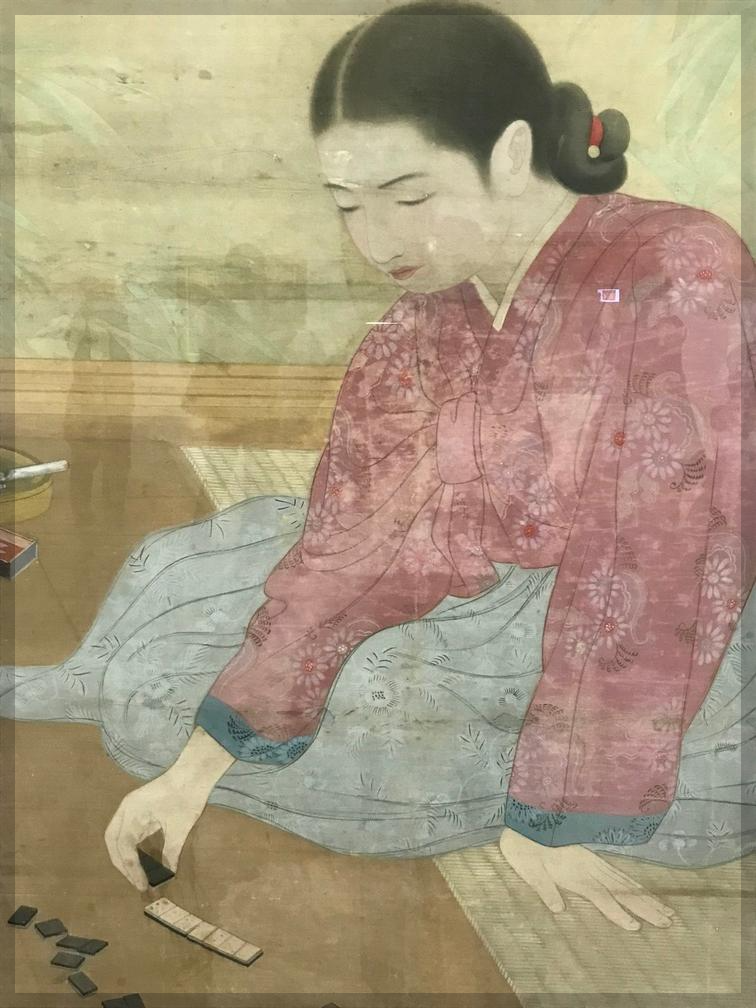

그림 속 한가로이 마작을 하며 그날의 운수를 점치고 있는 여인은 기녀(기생)로 추정됩니다.

아름다운 여인이 주인공으로 등장하는 미인화는 근대에 와서 크게 유행하였습니다. 아마 신윤복부터인가요? 이 미인도는 때로 '손끝'의 기교에 치우친 작품이라 평가받으면서도 새로운 미술감상 층의 미적 취향을 반영하여 큰 인기를 누렸습니다. <간성>은 김은호의 현존하는 1920년대 작품으로 희소성이 있어 중요한 작품으로 평가됩니다.

<북한산>은 이대원이 경성고보 재학시절 제작한 초기작품으로 특유의 대담한 붓 터치와 강렬한 색감이 인상적입니다.

멀리 보이는 붉은색의 북한산과 푸른색의 간략한 붓 터치로 표현된 나무와 꽃이 향토적이면서도 이국적인 느낌을 주고 있으며, 산맥이 겹겹이 어우러지는 듯한 과감한 구도는 웅장함을 자아내는 효과를 발휘합니다.

이 작품은 국립현대미술관의 기 소장된 <뜰(1939)>과 유사한 작품 경향을 보여주어 이대원의 초기 화풍을 연구하는 중요한 작품으로 평가되고 있습니다.

<유동>은 박상옥의 초기 작품세계 특징을 보여주는 작품입니다.

우리 산야의 흙색인 적황색을 주조로 한 향토적인 색감과 세부묘사를 생략한 인물 묘사법은 1930년대부터 1960년대까지 그의 작품에서 지속적으로 나타나고 있습니다. 물감은 마치 수채화처럼 얇게 바르고 나이프로 화면을 긁어낸 흔적을 남기는 방식은 박상옥의 독특한 기법입니다. 또한 이 작품은 장욱진의 <공기놀이(1938)> 구성과 매우 유사한데, 실제로 박상옥은 <공기놀이>를 좋아해서 오랫동안 소장하고 있었다고 합니다.

박수근의 <농악>과 비교되는 작품입니다.

개인적으로는 이 작품의 색감이 더 마음에 와닿습니다.

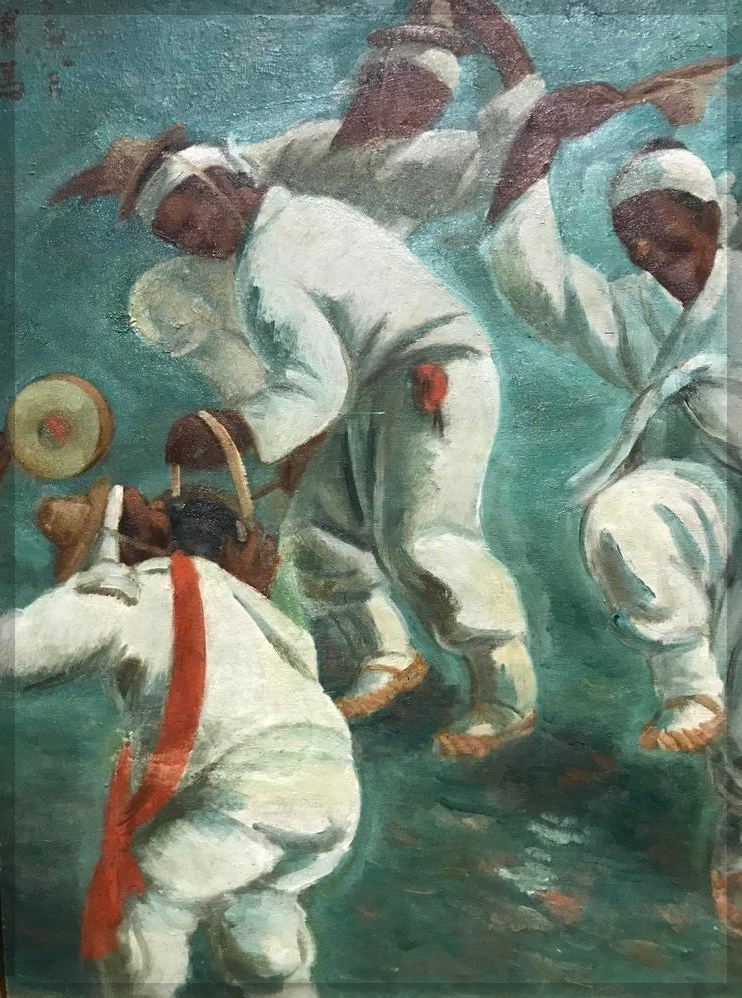

김중현은 일반 서민들의 진솔한 삶의 애환과 풍속을 주제로 한 작품을 많이 그렸습니다.

<농악>은 바로 그런 주제로 그린 대표적인 사례에 해당합니다. 검게 그을린 피부의 농민들이 북과 꽹과리를 치며 상모를 돌리는 역동적인 모습을 담은 작품인데, 마치 농악의 강렬한 리듬을 그림으로 옮긴 듯 리드미컬한 형태감을 화면 전체에 부여했습니다. 강한 빛을 받은 탓으로 흰색 옷에 명암이 극적으로 드러납니다. 자연스러워 보이지만 치밀한 회화적 고려가 담긴 작품입니다.

앞서 언급되었던 장욱진의 <공기놀이>입니다.

이 작품으로 장욱진은 양정고보 재학 중에 조선일보 주최로 열린 제2회 <전국학생미술전람회>에서 '사장상(최고상)'을 받았다고 합니다. 이를 계기로 집안에서 화가의 꿈을 인정받았다네요.

작품의 배경은 장욱진의 서울 내수동 집입니다. 그곳에서 가족의 시중을 들던 여인들이 노는 모습을 그린 것입니다. 장욱진의 초기작으로 얼굴 등 디테일은 약하지만 아이를 업은 소녀를 포함하여 인물의 자세와 동세가 매우 정확히 표현되었고, 구도 또한 잘 짜여 화면을 가득 채우고 있습니다.

현존하는 김종태의 네 점의 작품 중 하나로 초록과 남색 한복을 입은 소년이 졸음에 겨워 의자에 기댄 모습을 그린 것입니다. 그의 작품은 강렬한 원색을 사용하며, 대상의 자연스러운 한 '순간'을 포착하는 것이 특징입니다. 서양화이지만 마치 동양화의 '일필휘지'를 보는 듯, 간단한 한 번의 붓질로 대상을 묘사하는 기법이라 하겠습니다.

<친구의 초상>은 파리 유학시절 친우 최근우의 모습을 그린 것으로 데생이 매우 사실적으로 묘사되어 인물의 특징이 잘 드러납니다. 이 작품은 전통 유화기법으로 제작되어 초기 근대미술 연구에 중요한 역할을 하는 작품이라는데, 제가 보기엔 꼭 북조선 왕가 인물화를 보는 듯한 느낌이 듭니다.

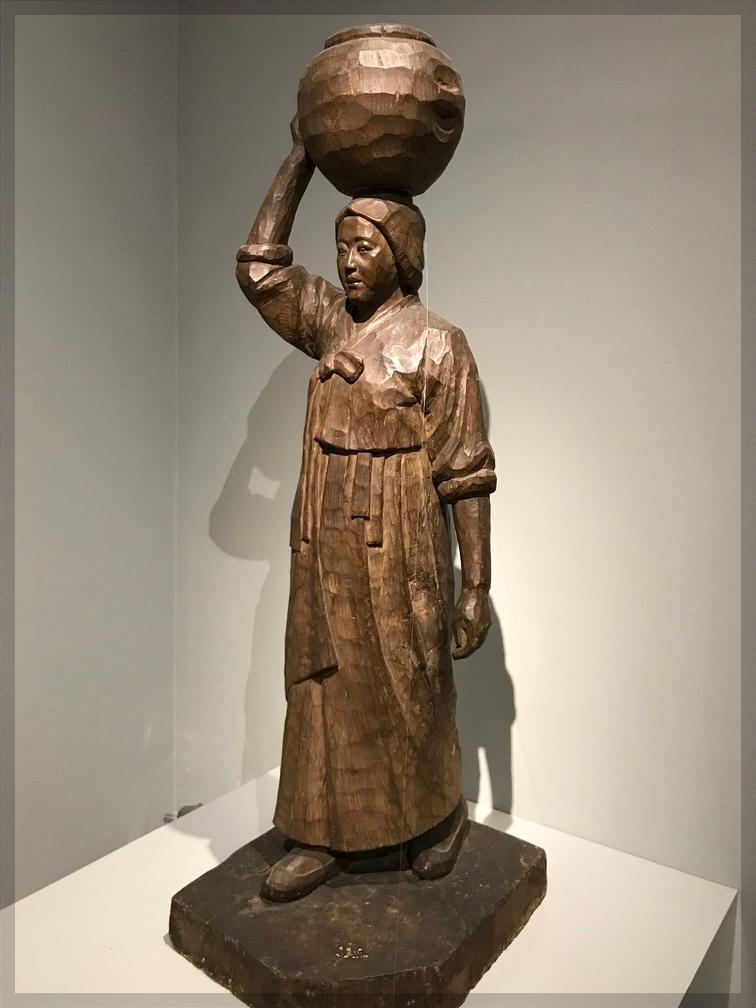

나무를 깎아서 제작한 작품임에도 인체비례는 물론 오른발을 앞으로 내밀면서 걷고 있는 동세가 매우 자연스럽게 표현되어 있습니다. 한복차림으로 물동이를 이고 있는 여성은 근대기 향토색 표현의 전형이라 할 수 있습니다. 특히 팔소매를 반쯤 걷어 올리고 물동이를 머리에 이고 걸어오는 여인은 부지런하고 강인한 모습을 보여주는데, 이는 당시 여성에 대한 사회적 기대가 함축되어 있음을 나타냅니다.

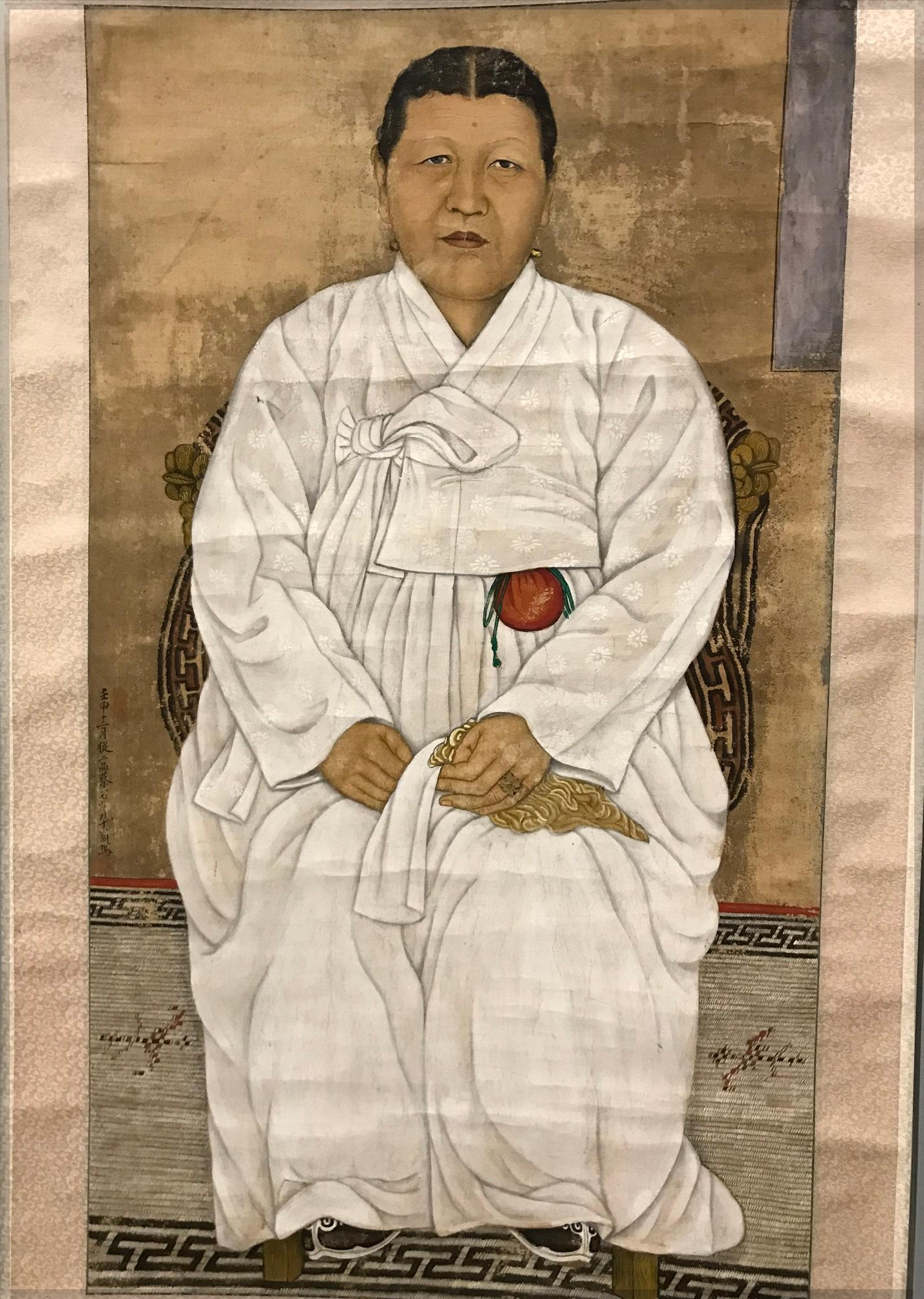

작가가 만년기에 그린 작품으로 근대 여성 초상화의 드문 사례에 해당합니다.

채용신은 초상화를 그릴 때 초상사진을 이용해서 그렸으며, 초상사진이 없을 경우에는 자신이 사진사를 보내서 찍어 왔다고 하는데 실재 그의 아들 중에는 사진사가 있었습니다. 옷 주름과 얼굴과 목의 경계에는 명암을 넣어 서양화 기법을 보여주는가 하면, 수많은 극세선으로 얼굴의 요철, 원근, 명암을 표현한 것은 어진화사였지만 새로운 방식을 시도하고자 했던 채용신의 초상화에서 두드러지게 나타나는 특징입니다.

<코미디> 역시 권진규가 스케치를 여러 점 남길 정도로 심혈을 기울인 작품입니다.

권진규는 견고한 조형성을 바탕으로 동서양 문화의 다양한 면모를 작품으로 담아내었던 아티스트입니다. 이 작품은 그리스 로마 시대의 코미디를 다루고 있는 듯이 보이는데 중앙의 큰 얼굴은 권진규의 가면에 대한 관심을 보여주는 것입니다. 무엇에 놀란 듯 동그랗게 뜬 눈동자와 크게 벌린 입 모양, 진한 눈썹선의 도상은 한국의 탈, 서양 가면의 복합적인 형태라고 보여집니다. 말은 본질적으로 은폐, 차단 등 사회로부터의 고립을 의미하기도 하지만 외부로 향한 적극적인 발언을 표현한다는 이중적인 속성을 지니고 있습니다. 권진규는 가면이 보여주는 익명성의 개념을 이용하여 사회로부터의 소외와 사회로 향한 희망을 동시에 보여주는 듯합니다.

내구성이 강하고 오랫동안 보관할 수 있는 건칠(마른 옻칠)로 제작된 부조입니다.

권진규는 서커스, 코메디 등의 주제로 작품을 여러 점 제작하였으며 이를 위하여 상당한 양의 스케치도 그렸습니다. 이 작품은 바퀴 위에 서 있는 피에로와 거꾸로 있는 흑백의 원숭이 자세, 그리고 붉은색 의상의 피에로와 흑색이 강조된 원숭이의 대비를 통해 화면에 긴장감을 자아내고 있습니다.

권진규가 1950년대부터 반복적으로 제작해 온 자소상 중 하나입니다.

고개를 들어 먼 곳을 응시하는 모습을 담았는데 현실 세계를 벗어나 이상적인 세계를 추구하던 작가 내면을 반영한 것으로 보입니다. '사실주의'를 정립하고자 했던 권진규는 자신을 비교적 사실적으로 표현하면서도 내면세계를 담아냈다는 점에 그의 독자성을 평가받고 있습니다.

(계속)

'전시전람회 후기' 카테고리의 다른 글

| 서울 시청 파이낸스센터 2022/05/07 - Art Space Hohwa 개관전 (0) | 2025.05.25 |

|---|---|

| 국립현대미술관 2022/05/07 - 이건희 컬렉션 특별전(2) (2) | 2025.05.25 |

| 국립중앙박물관 2018/04/01 - 예르미타시 박물관전 (5) | 2025.05.24 |

| 이태원 리만 머핀 갤러리 2025/05/21 - 헤르난 바스 전시회(2) (3) | 2025.05.24 |

| 이태원 리만 머핀 갤러리 2025/05/21 - 헤르난 바스 전시회 (1) (3) | 2025.05.23 |