클림트가 1892년 아버지와 동생이 사망한 후 3년간 창작의 위기를 극복하고 그린 작품이 <Love>입니다. 클림트는 이 작품에서 한 쌍의 연인에 대한 단순한 묘사가 아니라 사랑을 우의적이면서 장식적인 배경을 더하여 그림이 포함하는 맥락을 넓혔습니다. 무대 위의 두 주인공은 삶과 사랑의 덧없음을 상징하는 젊음, 늙음, 죽음을 형상화한 여성 머리들에 의해 지켜지고 있습니다. 이후의 많은 그림에서 클림트는 이러한 우화적이고 상징적인 방식으로 여성의 모습을 표현하였습니다.

이 그림에서 Klimt의 눈에 띄는 발전, 즉 프레임의 사용이 처음으로 나타납니다. 그림의 거의 절반이 양쪽에 금색으로 칠해진 프레임으로 구성되어 있습니다. 클림트는 그림의 서곡 역할을 하는 장미를 그 위에 그렸는데, 이는 인물의 사실적인 처리와 프레임의 평면 색상 사이의 시각적 연결을 제공하고 있습니다. 장미의 아름다움과 그들의 낭만적인 관계는 또한 연인 자신을 암시합니다.

신화의 아테나는 역설이며 외적 모순이지만 내적으로는 일관성이 있습니다. 예를 들어 포메로이(Pomeroy)와 칸타렐라(Cantarella)와 같은 일부 여성이 남성의 힘으로 간주하는 여신입니다. 신화에서 아테나는 기이한 양성 능력을 나타냅니다. 외적으로는 여성이지만 내면은 남성이기 때문일까요, 아니면 그녀의 신화적 인물이 모호하기 때문일까요? 우리에게 지혜와 전쟁은 이 수호 여신의 이상한 동업자처럼 보일 수 있습니다. 여기에서 그것은 단순히 문화 간 딜레마일 수 있지만 Athena의 복합 페르소나는 그럼에도 불구하고 매혹적입니다.

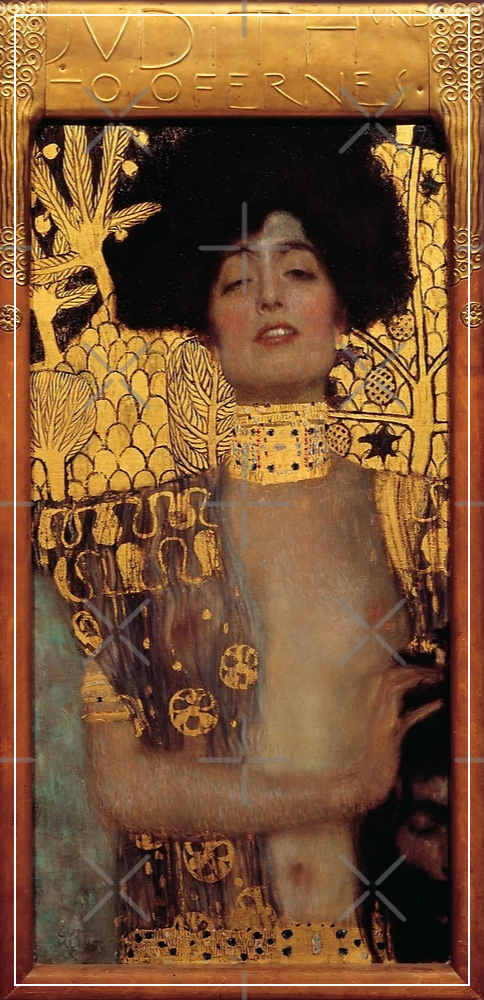

구스타프 클림트의 고전 신화 도상학 사용은 그의 많은 아테나 이미지에서 고대의 직접적인 파생물입니다. 그러나 고대 이후로 이 여신의 뛰어난 이미지는 아마도 1898년의 그의 팔라스 아테네일 것입니다. 그녀는 예를 들어 <Judith and Head of Holofernes(1901)>와 <Danae(1907~1908)>와 같이 섹슈얼리티가 압도적인 그의 유명한 femmes fatales와는 매우 다른 페르소나입니다. 여기에서 클림트가 그녀의 섹슈얼리티보다 더 흥미롭게 여기는 것은 아테나의 신성이며, 이는 그녀가 고대 그리스에서 보여준 젠더 모호성을 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다. 아마도 클림트는 권력이 성적 본능의 촉매제라는 것을 암시하는 것 같습니다. 역사는 권력이 인간 행동에서 가장 중요한 성적 자극 중 하나이며 권력에 대한 욕망이 성적 욕망과 강하게 연결되어 있음을 오랫동안 시사해 왔기 때문입니다. 어쨌든 그리스 여신 아테나는 클림트의 작품에서 가장 강력한 여성이 되었습니다.

클림트가 그린 물속의 여성 작품은 명백하게 관능적입니다. 그들의 곡선미를 따라 흐르는 물의 흐름은 일종의 에로틱한 애무로 묘사됩니다. 머리카락은 심하게 성적 대상화가 되어 여성의 뒤를 따르며 작품의 에로티시즘을 강화합니다. 그림의 오른쪽 하단 모서리에는 불룩한 눈을 가진 남성의 머리가 있는데, 관음증적인 행태를 보이는 겁니다.

왼쪽 하단의 물고기는 <Goldfish>에서 다시 나타납니다. 클림트의 후기 그림인 <물뱀(Water Snakes) I>, <물뱀(Water Snakes) II> 역시 물속의 여성에 대한 관능적 주제를 탐구한 것입니다.

<흐르는 물(Flowing Water)>처럼 <인어>는 물의 관능과 여성의 몸에 대한 또 다른 작업입니다. <인어>는 다음 해에 작업을 시작한 학부 회화 중 하나인 <법학>을 고대하고 있습니다. 칼집 같은 여성 인물의 머리카락과 남근의 몸 윤곽이 놀라울 정도로 유사합니다. 눈, 눈썹, 입을 강하게 강조한 이 인어의 다소 위협적이고 약탈적인 성격은 그들이 사이렌이나 팜므파탈로 여겨져야 함을 시사합니다.

이 작품은 클림트가 자신의 학부 회화(철학, 의학, 법학)에 대한 적대적인 반응에 격분하여 반항하는 의사표시로 그린 것입니다. 원래는 <내 비방자들에게>라고 불렀지만 클림트는 1903년 탈퇴 전시회에서 작품을 전시할 때 친구의 조언에 따라 <금붕어>로 제목을 바꿨습니다. 제목이 바뀌었음에도 불구하고 언론은 팔짱을 끼고 있었는데, 이는 미소 짓는 여성이 도발적으로 그녀의 엉덩이를 관객 쪽으로 돌리고 있다는 점을 감안할 때 놀랄 일이 아닙니다.

클림트의 작품에는 동물이 자주 등장합니다. <누다 베리타스>에는 뱀이, <Hope I>에는 문어가, <베토벤 프리즈>에는 원숭이가 등장하며, 다른 작품을 장식하는 수많은 작은 새와 나비가 등장하고 있습니다. 의심할 여지 없이 이 새와 야수는 캐릭터와 아이디어를 상징하기 위한 것입니다.

클림트는 신화나 성서에 나오는 이야기를 바탕으로 그림을 많이 그렸습니다. 이 작품의 모델은 구약성서에 나오는 유디트(유대여자라는 뜻)입니다. 구약성서의 이야기를 그렸지만 그림의 배경에는 금색으로 치장된 나무와 풍경이 펼쳐져 있고, 유디트의 의상에 묘사된 문양도 이국적으로 보입니다.

유디트는 오래 전부터 서구 화가들이 즐겨 그렸던 여인으로 이스라엘을 침략한 앗시리아 장군 홀로페르네스(Holofernes)를 유혹하여 그의 목을 베어버리고 나라를 구한 영웅입니다. 그러나 클림트 작품 속의 유디트는 묘하게도 죽은 적장의 머리를 든 채 황홀함에 빠져있는 듯합니다.

클림트는 유디트의 이야기에서 주인공의 애국심보다는 남자를 유혹함으로써 파멸에 빠뜨릴 수 있는 여성의 성적파워, 그 위험함에 주목하였던 것입니다. 인물의 배경은 화금빛 장식으로 채색되어 있는데 클림트는 처음에 장식성이 돋보이는 그림을 주로 그리다가 점차 인간의 내면의 심리를 그리기 시작합니다. 작품 <유디트>는 세밀하고 아름다운 장식성으로 여성의 이미지를 돋보이게 표현하는 동시에 비록 특이한 해석이기는 하지만 성서에 나오는 인물 유디트의 내면 심리도 묘사하고 있습니다.

이 작품은 <유디트Ⅰ>과 동일한 주제로 동일한 구성을 이루고 있습니다. 장식예술과 회화를 버무려 놓은 듯한 클림트 특유의 매력이 넘쳐나며 여성에 대한 그의 탐미적인 성향이 강하게 분출되는 작품이라고 하겠습니다.

아마도

클림트는 유디트 이야기에서 남자를 유혹함으로써 파멸에 빠뜨리는 성적 매력, 그 마력에 가까운 힘에 주목하여 요부의 모델로 아델레를 선택했던 것입니다. 아델레에게서 그가 그림으로 표현하고자 하는 강렬하고도 파괴적인 에로티시즘을 보았음에 틀림없습니다.

하지만 그녀에 대한 그의 부정적인 평가는 다음과 같은 언급이 남아있습니다. “그녀는 얼굴이 길고 매우 차가운 느낌을 주며 창백하다. … 모든 동물에 대해 알레르기가 있는 까닭에 집안에는 단 한 마리의 동물도 들이지 않는다. 그녀는 다소 부끄럼을 타는 편인데, 그럼에도 허영심이 강하고 젠체하는 편이다…”

어쨌든 이 그림이 발표될 즈음, 그림의 모델이 아델레라는 사실이 비엔나 사교계 인사들 사이에 퍼져나갑니다. 낮은 계층 출신의 직업 모델이 아닌 상류층 여성이 자신의 나체를 드러낸 채 요부의 모델을 서 주었다는 것은 두 사람 사이가 보통 관계가 아님을 시사하는 것이었습니다. 이러한 두 사람의 관계는 꽤 오랫동안 지속된 것으로 전해집니다.

<유디트> 연작에 비해 초상화 <아델레 블로흐-바우어 I>은 점잖고 품위 있어 보입니다. <유디트>에서 엿보이는 깊고 우수에 찬 검은 눈동자와 검은 머리가 여전히 고혹적이지만, 단정하고 반듯한 사교계 여성의 기품을 잃지 않고 있습니다. 화려한 황금빛 배경의 구성으로 인해 마치 비잔틴 이콘화의 마돈나인양, 혹은 다른 지고한 숭배의 대상인양 그림은 영원한 광채로 빛나고 있습니다. 클림트는 이 그림을 1900년부터 그리기 시작했는데, 1907년에 이르러서야 비로소 완성했습니다. 이렇게 많은 시간이 필요했던 것은 작품 제작의 어려움보다 두 사람 관계 발전의 필요에 이유가 있었을 것으로 추정됩니다. 1912년에 클림트는 아델레의 초상화를 하나 더 그리고, 그리하여 아델레는 유일하게 클림트에 의해 초상화가 두 번 그려진 사교계 여성으로 기록됩니다.

서양 미술에 등장하는 수많은 여자들은 세 부류로 나눌 수 있다고 합니다. 예쁜 여자 비너스, 나쁜 여자 이브, 그리고 어머니 마리아. 그런데 비너스에겐 아들 큐피드가 있고, 이브는 카인과 아벨을 낳았으며, 성모 마리아 역시 늘 아기 예수를 안고 있지만, 미술의 주인공으로 임산부가 등장한 적은 거의 없었습니다. 여성은 유혹적이거나 혹은 거룩해야 했을 뿐, 아이를 잉태하고 출산하는 자연 그대로의 여체를 드러내는 것은 미술에서 금기시되었기 때문입니다.

구스타프 클림트(Gustav Klimt· 1862~1918)가 만삭이 된 모델로 작품 <HofeⅡ>를 완성했을 때, 평론가들은 경악할 수밖에 없었습니다. 그들은 부풀어 오른 가슴을 드러낸 채 커다란 배를 한껏 내밀고 서 있는 이 여인에게서 관능적인 매력과 신성한 모성애를 동시에 발견했기 때문입니다. 이 둘은 당시의 윤리 기준으로는 결코 양립할 수 없었습니다. 그러나 사실 이 작품을 찬찬히 들여다보면 결코 관능적이지도, 신성하지도 않습니다. 여인은 황금빛 배경을 뒤로하고, 따스한 원색이 화려하게 펼쳐진 문양 속에 파묻힌 채, 배 위에 얹어둔 회색 해골을 내려다보고 있습니다. 여인의 발치에서 두 팔을 들고 고개를 숙인 세 여인은 죽음의 상징으로 묘사되어 있습니다. 클림트는 이 작품을 통해 단지 삶과 죽음이 끝없이 반복되는 자연의 섭리를 드러낸 것입니다. 죽음의 공포마저도 매혹적으로 포장했던 클림트는 풍요로운 물질의 향연 속에서 암울한 종말을 상상하던 19세기말 유럽의 세기말적 분위기를 대표하는 화가입니다. 그러나 죽음 앞에 냉정했던 그도 앞으로 태어날 새 생명 앞에서는 ‘희망’을 떠올렸던 것이 아닐까요?

<The Kiss>는 구스타프 클림트의 황금시대 대표작이자 그의 그림 중 가장 많은 사랑을 받고 있는 작품이기도 합니다. 비엔나 벨베데레에 전시 중인 이 그림을 현장에서 감상하면 황금빛으로 치장된 캔버스가 어두운 전시장의 실내를 환하게 밝혀주는 듯한 장관을 목격할 수 있습니다. 그림은 '실물 감상이어야 한다'라는 주장의 근거가 되는 명작입니다. 그래서인지 1908년 비엔나 쿤스트샤우 전시회에 <The Kiss>가 처음 공개된 직후 작품을 구입한 벨베데레 미술관은 지금까지 단 한번도 해외 대여를 하지 않았을 정도로 애지중지하고 있습니다. 그러므로 <The Kiss>를 실물감상하시려면 비엔나로 날아가야 합니다.

유화와 금박을 함께 사용한 클림트의 화법은 그림의 문외한인 저에게 반 고흐의 임파스토 기법과 동격으로 중요한 테크닉이라 인식하게 만들었습니다. 그건 현장인 벨베데레에 가서 그림을 보고나서 느끼게 된 인식이었습니다. 아시다시피 보시다시피 클림트는 그림에 값비싼 금박을 아낌없이 사용하여 그만의 전매특허와 같은 독보적인 그림을 완성했습니다. 이는 금세공업자였던 아버지에게서 금박 다루는 기술을 익혔기 때문에 가능했던 것으로 보입니다. 물론 아버지로부터 영향을 받은 것 이외의 동기도 있습니다. 1903년 이탈리아 라벤나 지역을 여행하면서 비잔틴 모자이크 작품을 접한 클림트는 깊은 감명을 받습니다. 이후 아버지로부터 물려받은 DNA와 결합시켜 금박을 활용하는 자신만의 화법을 개척하여 여인의 고혹적인 매력과 에로티시즘적인 성향을 버무린, 화려하고 자극적인 클림트의 미술세계를 건설하게 됩니다. 이처럼 금박을 그림에 사용한 시기를 클림트의 ‘황금시대’라 합니다. <The Kiss>는 그의 황금시대를 대표하는 가장 빛나는 그림이었습니다.

클림트는 자신의 작업을 대중에게 공개하지 않았고 아무런 설명도 남기지 않았기 때문에 금박을 어떻게 그림에 사용하였는지는 미술복원전문가들에게도 미스터리로 남아있습니다. 클림트는 생전에 자신을 알고 싶으면 자신의 그림을 연구해 보라는 말을 남기기도 했습니다.

한편으로 클림트는 자신의 모델이 되어준 여러 여인들과 깊은 관계를 가졌습니다. 아, 이거 미술에 어느 정도 조예를 가진 것으로 알고 있는 괴짜이자 범죄적 인물인 국내의 김모 영화감독(김기덕이라고 하죠, 아마?)도 클림트를 따라쟁이 한 것이 아닐까 하는 생각이 불현듯 뇌리를 스치고 지나갑니다. 클림트는 여인의 아름다움을 그림에 담고 싶었던 욕망에서 실체적 대상의 아름다움까지 온전히 탐색하고자 하였던 인물로 추정됩니다.

그는 숱한 여인과 염문을 뿌리면서 결혼을 하지 않았지만 에밀리에 플뢰게라는 여인과는 평생토록 정신적인 사랑을 나누었습니다. 나눈 것인지 나누게 된 것인지도 비밀에 붙여있습니다. 에밀리 프뢰게가 그와 나누었던 내밀한 편지는 모두저세상으로 함께 가져갔기 때문입니다.

두 사람은 1891년 클림트의 동생 에른스트가 에밀리의 언니와 결혼할 때 만나게 됩니다. 당시 클림트는 스물아홉 살이었고, 에밀리는 열일곱 살이었습니다. 이때부터 클림트는 에밀리를 좋아했고, 그 사랑은 평생 이어졌습니다. 부연해서 설명하면, 1892년 클림트의 아버지와 구스타프 클림트의 동생인 화가 에른스트 클림트(Ernst Klimt)가 연달아 세상을 떠나자 클림트는 제수인 헬렌(Helene)의 흑기사로 기능하기 시작했고 그와 동시패션으로 에른스트의 처제 에밀리는 클림트의 뮤즈가 됩니다.

그러므로 작품 <Kiss>에 등장하는 남성은 당연히 클림트이며, 여성 모델은 거론되는 3인의 인물( 에밀리 프뢰게(가장 널리 퍼져 있음), 아델레 블로흐 바우어, 레드 힐다) 중에서 에밀리일 가능성이 가장 높아 보입니다. 여기서 아델레 블로흐 바우어 는 클림트의 연인이자 그의 유명 작품 <유디트와 홀로페르네스>(1901), <유디트 Ⅱ>(1909)의 실제 모델로 알려져 있으며, 레드 힐다(Red Hilda)는 <Goldfish> 및 <Danaë>의 모델로 추정되는 인물입니다.

전해오는 일화에 따르면, 클림트가 다른 여성 모델과 사랑 나누는 장면을 목격한 프뢰게가 그를 떠나자, 클림트는 프뢰게를 향한 자신의 진심을 깨닫고 그녀에게 용서를 구하고자 제작한 사랑 고백의 작품이 <The Kiss>라는 이야기도 있습니다. 뒷이야기는 이렇게 이어집니다. 클림트는 에밀리의 서른네 번째 생일 선물로 제작한 정사각형 모양의 브로치 왼쪽에 "에밀리"라는 이름을 넣고, 중앙에는 키스에 등장한 한 쌍의 연인을 그려 넣었습니다.

클림트의 고백에 감동한 프뢰게가 클림트에게 돌아오고, 두 사람은 클림트가 운명할 때까지 사랑을 이어갔다고 합니다. 에밀리는 클림트의 복잡한 여자 문제나 자식 문제를 잘 알고 있었지만, 그를 사랑하여 플라토닉 러버로서 30년을 함께 살았습니다. 에밀리는 클림트가 임종 순간에 찾았던 유일한 여인이었습니다. 클림트가 죽은 후에도 에밀리는 다른 어떤 남자도 사귀지 않았고, 1952년 그녀가 사망하자 소원대로 사람들은 그녀를 프뢰게 집안의 가족 무덤이 아닌 클림트의 무덤 옆에 묻어 주었습니다.

클림트는 그가 그린 거의 모든 모델과 잠자리를 했을 정도로 성적 욕망에 집착하면서도 책임지지 않는 문제적 인물이었습니다. 국내의 김 모 감독도 그리했었죠. 윤리적 관점에서 이들에게는 심각한 결함이 있습니다. 그런 측면에서 볼 때, 클림트와 프뢰게의 관계는 단순한 정신적인 사랑의 관계를 넘어선, 오랜 세월 동안 절망과 갈망을 함께 나눈 복잡한 애증 관계였을 런지 모를 일입니다. 대중에게 사생활 노출을 극도로 꺼렸기 때문에 그 속사정에 대한 진실은 숨겨져 있을 따름입니다. 프뢰게 역시 클림트와 주고받은 사적인 편지를 모두 없앴기 때문에 클림트를 이해할 수 있는 단서가 거의 남아 있지 않습니다. 어쨌든 그가 애정하였던 미술제자 에곤 실레 역시 여성 편력이나 여성에 대한 노골적인 성적 탐구에서 클림트와 매우 닮은 모습을 보였던 것을 생각하면, 클림트의 특이성을 어느 정도 유추해 볼 수 있을 따름입니다.

작품 <The Kiss>는 황금빛 배경을 뒤로 한 채 격렬한 포옹으로 키스 중인 연인의 모습을 그렸습니다. 이는 지상의 물질 중에서 가장 빛나는 황금의 가치를 지닌 사랑과, 키스처럼 짜릿하고 찬란한 사랑의 순간을 등치 혹은 등가의 가치로 치환하고 있습니다. 여기서 두 사람을 에워싸고 있거나 뒷배경으로 빛을 발하는 황금빛은 사랑의 환희를 내포하는 동시에 사랑의 위태로움도 담고 있습니다. 황금은 사라질 것에 대한 간절함 또는 절망의 다른 표현이라고 할 수 있으며 너무나 소중해서 잃고 싶지 않은 사랑의 속성을 뜻한다고 하겠습니다.

하지만 키스를 나누는 남녀의 모습은 부자연스럽고 대조적인 면을 드러냅니다. 작품에서 남녀의 얼굴은 사실주의로 묘사되었지만 그들의 의상과 배경은 타원, 삼각형, 곡선 등의 문양을 사용하여 모자이크 벽화처럼 장식성을 강조하고 있습니다. 여자의 몸은 윤곽만 드러나고 남자는 경계가 구분 없이 그려져 있으며 머리와 목덜미, 양손만 관찰할 수 있습니다. 섬세하고 매끈하게 그려진 피부와 평평하고 화려한 옷의 장식, 남성의복에 그려진 흑백의 기하학적 문양과 여성의 옷에 그려진 둥근 칼라 무늬, 옷에 새겨진 황금빛 소용돌이무늬가 지향하는 방향 등에서 모두 대조를 이루고 있습니다. 두 연인의 자세를 살펴보면, 꽃밭 위에서 열정적으로 몸을 구부려 키스에 열중인 남성과 절벽 끝에서 위태롭게 키스를 받는 여성은 어딘가 불안한 느낌을 불러일으킵니다. 두 연인은 키스를 하는 동안 서로를 꼭 붙들고 있지만, 이들의 자세가 암시하는 차이점은 키스가 끝나면 어떤 상황으로 내몰릴지 귀추를 주목하게 만들고 있습니다.

The Kiss와 관련된 이야기들

"오스트리아 전체가 클림트의 박물관이라고 해도 과언이 아닙니다. 크고 작은 클림트를 기념하는 것들을 거리에서 많이 발견할 수 있습니다." -박재서, 미술복원예술가.

오스트리아를 대표하는 바로크 양식의 벨베데레 궁전의 작품 중 단연 최고의 걸작은 구스타프 클림트의 키스입니다. 낮은 조도의 조명 아래서도 빛나는 황금빛과 남녀의 황홀한 키스는 단숨에 관람객들을 매료시킬 만큼 강열합니다. 사랑의 절정을 묘사한 키스의 순간, 포옹하듯 밀착된 남녀의 육체, 이 에로틱한 그림이 발표되자 당시 미술계는 술렁거렸습니다.

"클림트는 1908년도 쿠스트 타워라는 전시회에서 키스를 전시했고, 그림이 걸리자마자 국가에서 구매했습니다. 이것으로 미루어 보아 이 그림이 당시에 얼마나 큰 의미를 지녔는지 알 수 있습니다. 클림트가 무리한 금액을 요구했는데도 말이죠."-알렉산더 클레, 19세기 미술사학자.

클림트의 키스는 그야말로 돌풍을 일으켰습니다. 전통적인 아름다움에서 벗어나 인간의 비밀스러운 욕망을, 직접적이고도 황홀하게 표현해낸 새로운 스타일의 그림이었기 때문입니다.

"정말 감격스러워요. 클림트의 키스는 모작이나 그것을 모티브로 한 상품들을 통해서 볼 수 있지만 이렇게 진품 앞에 서니까 더욱 감동적이네요."-레오니무스, 독일관광객.

"키스를 실제로 본 건 처음이에요. 정말 놀라워요. 키스는 매우 사랑스러운 작품이에요. 여자는 순종적으로 보이고 남자는 지배적으로 보여요. 강한 근육이 강조되었잖아요."-클렌카터, 영국관람객.

"두 연인이 하나로 합쳐진 것처럼 보이기도 하지만 여자의 표정이 황홀경에 빠져 있다기보다 어쩔 수 없이 끌려가는 것처럼 보이기도 해요."-하크무트,독일관람객.

키스는 보는 시각에 따라 달리 해석될 수 있습니다. 사랑의 키스를 나누고 있는 얼굴과 달리 남녀의 발밑에 펼쳐진 양귀비 꽃밭의 끝은 절벽입니다. 절벽 끝에 걸쳐진 여인의 발은 안간힘을 쓰는 듯 어딘지 모르게 위태로워 보이기에 사람들은 여인이 키스를 애써 피하려 한다고 해석하기도 합니다. 하지만 관점이 어찌 되었든 그림 속 여인은 전 세계인들에게 에로티시즘의 상징이 되고 있습니다. 과연 그림 속 여인은 에밀리 프뢰게가 맞는 것일까요?

클림트가 작품 <물뱀 I>에서 명백한 레즈비언 포옹을 묘사하였다면 아마도 전시회에 출품할 수 없었을 것입니다. 그러나 작품의 이름을 바꾸고 우화적인 테마를 부여하고 몸 뒤에 물고기 같은 뱀을 추가하고 모든 표면을 금과 패턴으로 장식함으로써 검열의 두려움 없이 그림을 비엔나에 공개할 수 있었습니다. 아, 그 시절에는 그런 염려를 하였던 모양입니다. 한국이 아닌 서양인데 말이죠..

<Water Serpents II>는 1907년에 그린 유화입니다. 이 그림은 이전 그림 <Water Serpents I>의 후속작인데 첫 번째 그림과 마찬가지로 여성의 몸과 동성 관계에서 나타나는 관능미를 다루고 있습니다.

이 그림에는 음탕한 행복으로 묘사된 물의 님프 그룹이 등장하는데 총 4명이 묘사되어 있습니다. 전경에 배치된 두 사람은 누드로, 다른 두 인물은 오른쪽 상단 모서리에 머리만 드러내고 있습니다. 수세기동안 이 그림은 신화적 묘사로 이해되었습니다. 그러나 이면을 살펴보거나 클림트의 역사를 염두에 둔다면 더 많은 이야기가 감추어져 있음이 분명합니다.

많은 사람들은 이 작품을 가리켜 레즈비언의 난교를 비밀스럽게 묘사하려는 용의주도한 시도였다고 판단하고 있습니다. 동성애가 허용되지 않았던 시대였기 때문에 클림트는 여성을 신화적인 인물로 위장했던 것입니다. 이러한 주장은 맨 아래에 있는 주인공이 음모를 드러낸 채 관능적으로 관객을 응시하고 있다는 것에 근거를 삼는 듯합니다. 이 여인의 모습만 클로즈 업해서 바라보니 마네의 올림피아에서 관객을 응시하는 여주인공의 방식과 닮았습니다.

평론가들은 이 작품이 레즈비언 관계를 보다 공개적으로 표시한 <Women Friends(1917)>와 같은 후기 작품의 전조라고 판단하고 있습니다. 아~ 그래요, 그래..

<Mother & Child>는 <The Three Ages of Woman>의 일부분입니다. <여성의 세 시기>는 클림트가 인간이 태어나서 죽음에 이르는 삶의 과정들을 담아낸 작품으로 정신질환에 시달리던 누이와 어머니의 죽음으로 인하여 가졌던 여성에 대한 진지한 고민을 담은 것입니다.

그러나 <여성의 세 시기>에 등장하는 다정한 엄마와 잠들어 있는 아기의 모습이 사람들 마음에 들었는지 이 부분만 떼어내어 <엄마와 아기>라는 제목의 그림으로 많이 돌아다니고 있습니다.

<The Three Ages of Woman>은 삶의 순환을 상징하는 연령대가 다른 세 명의 여성을 묘사한 작품입니다. 그림은 2차원적으로 보이며 중성 색상을 사용하여 편안한 효과를 만들어 내고 있습니다.

즉 여성의 3 시대는 아기, 젊은 엄마 그리고 노파로 형상화해 낸 것입니다.

작품에는 두 개의 수직 아우라(aura)가 있습니다. 아기와 젊은 여성은 시원한 색상의 유체 패턴이 있는 파란색 아우라에 있고, 노파는 홀로 동떨어진 아우라에 서 있는데 디자인상으로 더 뚜렷하고 상대적으로 덜 유동적인 패턴으로 채워져 있습니다. 이 아우라는 나잇대를 상징하려는 듯 다른 아우라의 차가운 색상과 대조되는 따뜻하고 흙빛이 도는 색조로 채워져 있습니다.

아기는 어머니인 젊은 여성과 연결되어 거의 하나의 형태로 파악됩니다. 그들 두 사람은 서로 스킨십하고 있으며 다리 아래로는 투명한 파란색 천이 덮여있습니다. 젊은 여성은 봄을 상징하는 꽃을 머리에 두르고 있으며 머리카락은 밝고 볼륨감이 넘쳐흐릅니다. 반대로 노파는 처진 피부, 부풀어 오른 배에 두드러진 정맥으로 가시화된 모습으로 그려져 있습니다. 통상적으로 해석되고 이해되는 장면이라 더 이상 덧붙일 이야기가 존재하지 않는 그림입니다.

그래서 사람들은 이 작품에서 엄마와 아기의 포즈를 따로 떼어내어

별도의 작품감상을 하는 듯한 행동거지를 보여주는 건 아닐까요? 문득 그런 생각이 들었습니다.

신화에서 다나에는 아르고스의 공주이며, 아버지의 관옥이었습니다. 그런데 아버지인 아크리시오스(Akrisios)왕이 신탁을 받는데, 금지옥엽인 다나에가 낳은 아들이 왕을 죽일 거라는 거였습니다. 오마이갓뜨! 왕은 이런 심정이었나요? 신탁에 사로잡힌 아크리시오스는 딸을 잡아 육중한 청동 탑에 가둡니다. 가둔 후에는 자물쇠를 채우고, 보초를 세우니 다나에는 아버지의 탑에 홀로 갇힌 처지가 됩니다.

서양미술에 다나에는 몇 번에 걸쳐 묘사되었습니다.

티치아노의 다나에서는 황금소나기로 변한 제우스가 빛을 발하고, 렘브란트의 다나에서는 남자를 기다리는 따뜻한 연인의 그리움이 강조되었다면, 클림트의 <다나에>는 사랑으로 혼연일체가 된 관능적인 여인의 모습이 그려져 있습니다. 참 대단한 해석이고 묘사입니다. 더군다나 클림트는 풍만한 여성이 정사각형의 캔버스 안에 꽉 찬 느낌이 들도록 담겨있는 모습의 캔버스를 대중에게 공개했습니다. 그의 작품 중에서 드물게 기하학적 문양이 삽입되지 않은 그림이기도 합니다.

이 작품의 모델은 알마 말러 베르펠(1879~1964)로 알려져 있습니다. 아니, 그럼 클림트와는 어떤 관계?

ㅋㅋㅋ 알고 보니 그녀는 세기말 비엔나의 꽃으로 불리며 숱한 예술가들에게 영감을 제공하였던 인물이었습니다. 작곡가 구스타프 말러, 바우하우스의 창설자 발트 그로피우스, 시인 프란츠 베르펠, 작곡가 쳄린스키, 표현주의 화가 오스카 코코슈 등 9명의 예술가와 연인으로 지냈는데 오직 쳄린스키와 정식 결혼을 하였을 뿐입니다. 아, 머리 아픕니다. 쳄린스키는 또 누구? 그런데 여기서 구스파트 클림트가 빠질 수 없죠, 그 역시 이 여인과 연인관계였다고 합니다. 그러니 발가벗은 그녀를 모델로 세워놓고 그린 작품으로 <다나에(Danae)>가 세상에 존재하는 거 아니겠습니까?

붉은 빛깔의 머리카락, 지그시 감은 눈, 벌어진 입술, 무언가를 감아쥔 손, 터질듯한 허벅지와 가느다란 종아리.. 관능미가 물씬 풍기는 그림이 묘사하고 있는 장면은 황금비로 변한 제우스가 다나에를 범하는 순간입니다. 그림의 좌측 어둠 속에 쏟아지는 황금비가 다나에의 허벅지 사이로 들어가고 있는 것을 볼 수 있습니다.

신화의 줄거리를 쫓아가면 마침내 다나에는 감옥의 탑을 황홀한 사랑의 성소로 바꾸어버립니다. 그 변화의 에너지로 딸은 아버지의 감옥에서 벗어납니다. 형식은 쫓겨난 것으로 위장되었지만, 내용은 해방입니다. 클림트의 다나에는 바로 혁명 같은 사랑의 얼굴입니다.

<The Virgin>은 클림트의 후기작으로 금빛 장식과 우의화 사이의 영역에 자리하고 있는 작품입니다. 그림 속에서 처녀는 순종적인 자세로 누워있고 그녀 주위에 반라의 젊은 여성들이 선회하듯 등장하고 있습니다. 여성의 육체를 표현하는 데 있어서 물결모양의 육체와 구불구불한 긴 머리는 노골적인 관능성을 드러내는 당시 회화의 큰 특징이었습니다. 젊은 여성들의 표정은 갈망이나 환희를 드러냅니다. 모두가 처녀들인지 싱싱합니다. 인물들이 타원을 구성하며 배치되는 그림은 클림트 후기작품에 자주 등장하는 구도입니다. 색상은 밝아졌고 여인의 의상을 그린 부분에는 여전히 장식적인 요소가 존재합니다.

<Death and Life>는 클림트의 말년 작으로 8년에 걸쳐 완성한 작품입니다. 태어나서 사랑하고 아기를 가졌다가 마침내 죽음의 그림자가 어른거리는 우리네 인생살이를 표현했습니다. 그림 속의 울퉁불퉁한 근육은 '삶'을, 해골 모습의 저승사자는 '죽음'을 상징하며 삶과 죽음이 공존한다는 사실을 나타내고 있습니다. 살아 있을 때의 모습은 밝게, 죽음은 어둡게 처리하여 명암을 뚜렷이 대비시켰지만 퇴폐적인 분위기의 요부 모습도 등장하고 있습니다.

클림트는 1911년 로마 국제미술전에서 <죽음과 삶>으로 1등을 차지했습니다. 선거에서 승리한 정치인이 당선사례하듯 클림트는 1912년 드레스덴의 미술 전시회에서 이 그림을 전시했고 이어서 1913년 부다페스트와 만하임을 필두로 1923년 비엔나에 이르기까지 여러 차례 전시활동을 수행했습니다. 그리고 무려 한 세대가 지난 후인 1958년 베니스와 1965년 뉴욕, 런던에서 추가 전시회를 열었습니다. 이 과정에서 클림트는 처음 다섯 차례 전시 후, 1915년 그림의 배경을 금색에서 회색으로 변경하고 일부 모자이크를 추가했습니다. 아, 최초작품은 배경을 금색으로 칠했군요. 그 사진은 왜 안 남아있을까요? 궁금해지는데..

암튼 죽음은 클림트의 중심 주제 중 하나였습니다. 이 주제는 동시대의 천재 화가였던 에드바르 뭉크와 에곤 실레에게도 중요하게 드러나고 있습니다. 하지만 클림트는 뭉크와 실레에게서 보는 죽음의 그림자와 달리 희망과 화해가 내재되어 있는 듯, 혹은 인간이 그것을 무시하는 모양으로 표현하였습니다. 죽음을 가지고 놀았던 걸까요? 클림트는 노화와 죽음에 대하여 친밀감마저 느꼈다는 말입니까?

클림트가 죽자 그의 작업실에는 <신부(The Bride)>라는 미완성 그림이 남았습니다. 화면 오른쪽 절반을 반쯤 벗은 여성 인물이 지배하고 있는 작품입니다. 여성의 하체에는 장식모양의 오버레이 드레스가 입혀있지만 음모영역이 언뜻 내비치고 있는 장면이 펼쳐집니다. 성적 집착은 모든 인간의 본능 안에 내재되어 있는 공통분모라고 읽어보렵니다.

앗 뜨거!

<아담과 이브>는 클림트가 그린 최초의 종교화라는데 너무 핫하네요.

여기서 인류의 첫 여자 Eve는 Judith와 매우 다른 히로인으로 그려져 있습니다. 클림트의 동시대인들은 그의 이상적인 여성이 일반적으로 아름다움에 대한 비엔나의 개념에서 크게 벗어났다고 말했습니다. 그가 인류의 어머니를 위한 모델을 선택할 때 그의 그림에 등장하는 몇 안 되는 금발의 "순혈 아리안"을 선택했다는 점은 흥미롭습니다.

(계속)

'화가들의 나라-유럽' 카테고리의 다른 글

| Gustav Klimt(구스타프 클림트) / 5 - 장식 풍경화 (1) | 2025.03.21 |

|---|---|

| Gustav Klimt(구스타프 클림트) / 4 - 벽화 작품들 (3) | 2025.03.20 |

| Gustav Klimt(구스타프 클림트) / 2 - 인물화와 여성편력 (3) | 2025.03.19 |

| Gustav Klimt(구스타프 클림트) / 1 - 인물화와 관련 이야기 (3) | 2025.03.18 |

| Marc Chagall(마르크 샤갈) / 18 - 서커스 테마(2) 서커스 시리즈 (0) | 2025.03.07 |